Calabria. La musica antica rinasce a Vibo Valentia con la mostra “ReSÒNAnT Ritmi e Suoni: l’Arte ritrovata”: dallo scavo archeologico alle fonti letterarie e iconografiche fino agli strumenti e ai riti dell’antica Grecia

Una rara rappresentazione di una siringa sul rovescio di un hemilitron di bronzo di Siracusa (344-317 a.C.)

Testimonianze dal passato con suoni e parole che evocano il mondo antico: ecco “ReSÒNAnT Ritmi e Suoni: l’Arte ritrovata”, la mostra archeologica aperta fino al 17 settembre al museo Archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, in Calabria, con reperti provenienti da scavi archeologici e da musei e con ricostruzioni desunte da fonti letterarie o iconografiche, ritmi, suoni, declamazioni di testi classici, rappresentazioni scenografiche. “La mostra è dedicata alla cultura musicale; arte molto importante e assai praticata nel mondo classico, della quale si trovano solo pochi frammenti, spesso anche di difficile interpretazione e con tentativi di riproduzione sonora”, spiega il direttore Adele Bonofiglio. “Questa esposizione è frutto di una fattiva collaborazione fra enti e istituzioni che operano nel nostro territorio. Solo lavorando nella stessa direzione e in piena armonia è possibile, infatti, realizzare eventi capaci di porre all’attenzione generale il nostro ingente patrimonio culturale”.

Una cetra a sette corde sul rovescio di una tetradracma della zecca di Olinto (Macedonia) del 410-400 a.C.

Si comincia con la musica nella numismatica: gli strumenti a fiato nelle monete antiche. Nonostante l’ampia diffusione e l’uso dell’aulos nel canto lirico, rarissime ne sono le rappresentazioni nell’iconografia monetale. “Più diffusa”, spiega Giorgia Gargano, “è invece la rappresentazione del doppio flauto e della syrinx, lo strumento musicale costituito da sei o più canne, il cui nome si deve a Siringa, la ninfa dell’Arcadia amata dal dio Pan. Un tardo medaglione dell’epoca di Valentiniano (IV sec. d.C.) ci mostra in un’immagine rara quanto preziosa l’evoluzione del flauto di Pan: l’hydraulis, un organo ad acqua inventato nel III secolo a.C. dall’ingegnere Ctesibio di Alessandria”. Per quanto riguarda invece gli strumenti musicali a corda, l’iconografia monetale permette di seguire le varianti e l’evoluzione della foggia degli strumenti musicali spesso attributi di divinità. “Vengono rese con precisione le differenze tra lira e cetra”, continua Gargano, “la prima con cassa rettangolare o arrotondata, con cinque o sette corde; la seconda a forma di carapace di tartaruga: entrambi attributi di Apollo, ma suonati anche da Pan ed Eracle”.

La presenza della musica e il suo legame con la sfera rituale e cultuale emerge con chiarezza dalla documentazione archeologica proveniente dalle aree sacre e dalle necropoli di età greca ed ellenistica, in Italia meridionale e in Calabria. Il ritrovamento di strumenti a fiato, a corda e a percussione, come ben illustra Paola Vivacqua, le raffigurazioni iconografiche su vasi, le statuette fittili e i pinakes evocano pratiche, relative sia a determinati culti effettuati nei santuari, che ai riti funebri che accompagnavano il passaggio del defunto nell’aldilà, sottolineando un forte rapporto con la divinità a cui rivolgere preghiere di ringraziamento e di supplica. “I corredi tombali a cui sono associati gli strumenti musicali”, sottolinea Vivacqua, “molto spesso rimandano alla sfera del simposio, dove la musica e il canto erano i mezzi di comunicazione privilegiati per potervi accedere e godere dei piaceri dell’incontro conviviale, dell’esibizione e dello spettacolo. In questo senso la presenza degli strumenti musicali era finalizzata all’educazione e alla formazione in cui l’attività musicale e poetica era considerata fondamentale per l’acquisizione di prestigio”.

Vasi e terrecotte con raffigurazioni di strumenti musicali o di cerimonie in cui la musica è protagonista

Dal punto di vista archeologico la profonda permeazione che la musica ebbe nella vita quotidiana è difficilmente connotabile a causa della natura immateriale della documentazione. “Per questo motivo”, interviene Anna Maria Rotella, “è oltremodo indispensabile l’apporto documentario costituito dal repertorio figurativo sia vascolare che coroplastico”. Il museo Archeologico nazionale di Vibo Valentia, dedicato a Vito Capialbi, è stato istituito nel 1969 proprio per offrire un’idonea collocazione alla collezione di Viro Capialbi, il più illustre dei collezionisti calabresi dell’Ottocento, collezione che comprende anche un piccolo nucleo di oggetti che presenta chiari rimandi alla musica in età greca.

La forte componente religiosa che caratterizzava la Calabria greca trova riscontro nelle offerte votive alla divinità. E tra le terrecotte votive meritano particolare attenzione quelle con raffigurazioni musicali. “Esse documentano l’importanza della musica nei luoghi sacri”, spiega Mariangela Preta, “e aiutano non solo a comprendere la funzione della musica nel suo contesto di produzione e fruizione ma anche a ricostruire cosa la musica e il far musica significassero per le società antiche. I rinvenimenti attestano la presenza di figure femminili suonatrici singole o in gruppo. Il contesto di ritrovamento di questi particolari ex voto, datati tra il V e l’inizio del III sec. a.C., forniscono informazioni sia su quali strumenti fossero più adatti alle diverse occasioni rituali, sia alla relazione tra le performance con le divinità destinatarie dell’offerta musicale”.

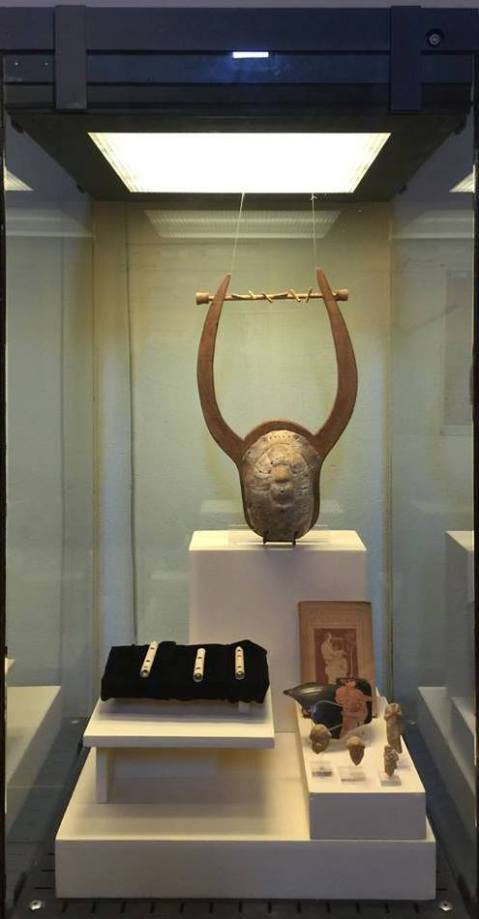

Chiude il percorso della mostra l’eccezionale lyra ritrovata da Paolo Orsi negli scavi condotti a Locri tra il 1913 e il 1915 nella necropoli di località Lucifero: il carapace faceva parte di un corredo funerario che comprendeva anche un alabastron in alabastro e uno strigile. “Diversi gli esemplari di lyra tra i corredi”, ricorda Rossella Agostino, “attestazione che sembra documentare il grado di livello culturale del defunto e la sua appartenenza a un ceto sociale elevato. In alcune sepolture alla lyra, strumento rappresentato anche su alcuni pinakes, si accompagnava l’aulos. Va ricordato che la colonia locrese fu musicalmente molto attiva e sembra che sia stato Senocrito, originario di Locri e autore di ditirambi e peani, ad inaugurare tale attività poetico-musicale in città. E fu ancora lui a inventare l’armonia Lokristi, caduta in disuso alla fine del V secolo a.C.”.

3 risposte a “Calabria. La musica antica rinasce a Vibo Valentia con la mostra “ReSÒNAnT Ritmi e Suoni: l’Arte ritrovata”: dallo scavo archeologico alle fonti letterarie e iconografiche fino agli strumenti e ai riti dell’antica Grecia”

Trackback/Pingback

- - settembre 24, 2016

L’ha ribloggato su Archeonewsblog.

Mi piace