Roma. Al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia la conferenza “Oltre Apollo. Il santuario di Portonaccio a Veio tra vecchi e nuovi scavi” con Laura Maria Michetti (Sapienza università), primo incontro del ciclo “Chi (ri)cerca trova” che apre il mondo della ricerca alla conoscenza e alla fruizione del grande pubblico

Venerdì 23 gennaio 2026, al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, la conferenza “Oltre Apollo. Il santuario di Portonaccio a Veio tra vecchi e nuovi scavi” con Laura Maria Michetti, primo incontro 2026 con “Chi (Ri)cerca Trova”, il ciclo di conferenze che presenta la ricerca scientifica e i progetti di studio che coinvolgono il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, a cura dei Servizi Educativi del Museo. Appuntamento alle 16 in sala della Fortuna. Ingresso gratuito. Prenotazioni all’indirizzo mail: mn-etru.didattica@cultura.gov.it. Tra i grandi santuari dell’Italia preromana, quello di Portonaccio a Veio rappresenta un caso particolarmente rilevante per la straordinaria decorazione del tempio tuscanico sul cui tetto – caso unico in Etruria – “gli dei camminano”. Ma volendo guardare “oltre Apollo”, che costituisce una delle opere iconiche del Museo di Villa Giulia e dell’arte etrusca in generale, le caratteristiche di eccezionalità del contesto emergono per molti altri aspetti: l’antichità del culto e la continuità di frequentazione dell’area, il ricchissimo corpus di iscrizioni di dono, la quantità e qualità del materiale votivo. Nonostante i grandi ritrovamenti, ancora c’è molto da lavorare… È a questo scopo che nel 2025, nel quadro di un progetto condiviso tra Museo e dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza e grazie a un finanziamento del MiC, si è svolta una nuova campagna di scavo con la direzione scientifica di Luana Toniolo e Laura M. Michetti. Dei primi risultati di questi scavi, delle ricerche in corso e delle prospettive future si darà voce in questa conferenza.

Laura M. Michetti è professoressa ordinaria di Etruscologia e Antichità italiche alla Sapienza università di Roma, coordinatrice del curriculum di Etruscologia del Dottorato in Archeologia e direttrice del museo delle Antichità etrusche e italiche. Membro ordinario dell’Istituto nazionale di Studi etruschi ed italici, dal 2016 dirige la missione di scavo presso il porto e il santuario etrusco di Pyrgi. La sua attività di ricerca è incentrata sull’archeologia del sacro, sul rapporto tra città e territorio in Etruria, sulle produzioni artigianali e i rituali funerari nell’Italia preromana.

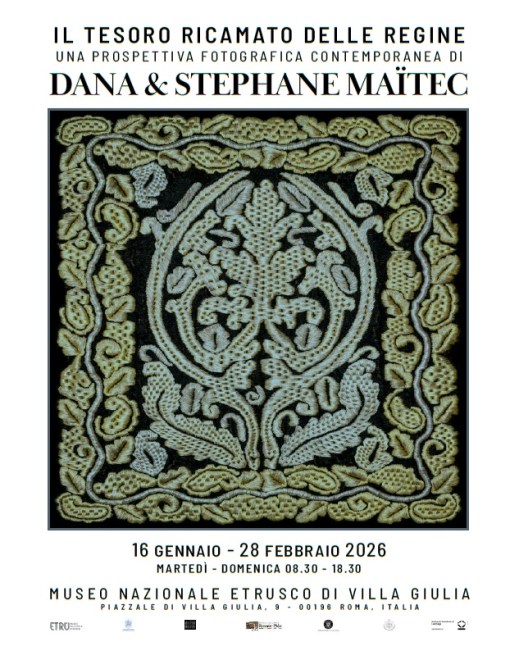

Roma. Al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia apre la mostra “Il tesoro ricamato delle Regine. Una prospettiva fotografica contemporanea”, un progetto di Dana & Stéphane Maitec su uno dei patrimoni più raffinati e simbolici dell’identità culturale romena: i costumi tradizionali appartenuti alle Regine della Romania

Dal 16 gennaio al 28 febbraio 2026, il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia ospita la mostra “Il tesoro ricamato delle Regine. Una prospettiva fotografica contemporanea”, un progetto di Dana & Stéphane Maitec che porta a Roma uno dei patrimoni più raffinati e simbolici dell’identità culturale romena: i costumi tradizionali appartenuti alle Regine della Romania, oggi conservati nella collezione della Famiglia Reale Romena. La mostra si svolge nel contesto dell’Anno Culturale Romania – Italia 2026, programma strategico bilaterale svolto sotto l’alto patrocinio del Presidente della Romania, S.E. Nicușor Dan, e del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e propone uno sguardo inedito su questi abiti storici attraverso la fotografia contemporanea di Dana & Stéphane Maitec. “Il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia è lieto di ospitare questo progetto espositivo che si inserisce in un programma di cooperazione culturale di alto profilo, volto a valorizzare e intrecciare storia, arte e identità culturale in un dialogo profondo tra Romania e Italia”, afferma la direttrice del Museo, Luana Toniolo. “Siamo certi che questa proposta culturale inviterà il pubblico a riscoprire il valore universale del patrimonio tessile e artigianale attraverso lo sguardo contemporaneo della fotografia e rinnovando la vocazione del Museo come luogo di incontro tra civiltà e linguaggi artistici, ben oltre i confini geografici e temporali”. E l’Ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancau: “Le camicie delle Regine ci narrano un momento essenziale della storia della Romania moderna, in cui l’abito tradizionale è stato elevato al rango di simbolo di Stato, di strumento diplomatico e di espressione di un’identità preservata con dignità e lucidità. Il fatto che questa mostra venga presentata nella programmazione dell’Anno Culturale Romania-Italia 2026, in un museo dedicato a una delle più antiche civiltà d’Europa, conferisce all’iniziativa un ulteriore significato: quello di un incontro simbolico tra strati di storia e forme diverse di memoria culturale, accomunati dalla medesima aspirazione alla durata, al senso e alla bellezza. Riaffermiamo in questo modo l’impegno comune della Romania e dell’Italia a porre la cultura al centro della relazione bilaterale, quale strumento di diplomazia, spazio di riflessione e fondamento del nostro futuro europeo condiviso”. La mostra è compresa nel biglietto di ingresso al Museo

Le fotografie attraversano una pluralità di capi e frammenti – camicie ricamate (ii), fote, catrințe, oprege, brâuri – restituendo la complessità di un sistema tessile in cui ogni motivo possiede una forte valenza simbolica. Rombi, croci stilizzate, segni vegetali e geometrie parlano di fertilità, protezione, ciclicità e relazione con il cosmo, rivelando la ricchezza semantica dell’ornamento tradizionale. Accanto alle immagini fotografiche, la mostra include installazioni tridimensionali – un arco di trionfo, una colonna, un paravento – che traducono il linguaggio del ricamo in forme spaziali, sottolineandone la dimensione scultorea e architettonica. Il filo diventa struttura, il punto cucito si fa ritmo, e l’ornamento si trasforma in spazio attraversabile. Il tesoro ricamato delle Regine non propone una lettura nostalgica della tradizione, ma una sua riattivazione contemporanea. Attraverso la monumentalizzazione del dettaglio, Dana & Stéphane Maitec restituiscono al ricamo la sua forza originaria, trasformandolo in un linguaggio visivo autonomo, capace di dialogare con il presente e con un pubblico internazionale, nel cuore di Roma.

Lontani da un approccio documentario tradizionale, gli artisti rileggono i costumi reali mediante la fotografia di dettaglio, isolando e ingrandendo ricami, trame e motivi ornamentali fino a trasformarli in vere e proprie architetture visive. Il dettaglio, normalmente percepito come elemento decorativo marginale, diventa protagonista assoluto: superficie, materia e spazio si fondono in un’esperienza visiva immersiva che invita il visitatore a un’osservazione lenta e contemplativa. Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, le Regine e le Principesse della Romania hanno svolto un ruolo decisivo nella valorizzazione del costume popolare, trasformandolo da abito contadino in elemento centrale del guardaroba reale. La Regina Elisabetta (1843 – 1916) fu la prima a riconoscerne il valore identitario, mentre con la Regina Maria (1875 – 1938) il costume tradizionale divenne un autentico linguaggio politico e culturale, simbolo della Romania moderna e strumento di rappresentanza internazionale. In questo dialogo tra mondo rurale e spazio monarchico prende forma uno stile reale romeno, colto e profondamente radicato nella tradizione.

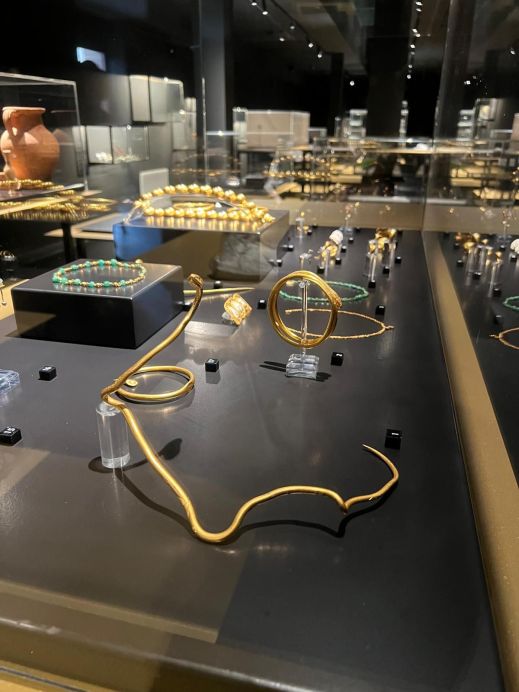

Senigallia (An). Tutti gli eventi che portano al finissage della mostra La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica” alla Rocca Roveresca, a cura di Massimo Osanna e di Luana Toniolo

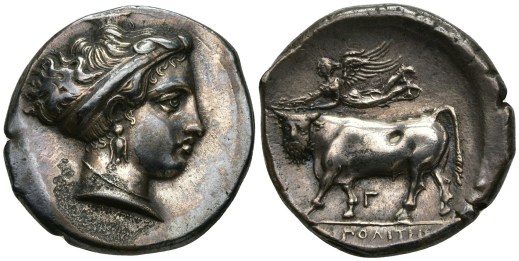

Con il laboratorio “Crea il tuo gioiello”, attività per famiglie, il 30 dicembre 2025, alle 11, con replica il 2 gennaio 2026, alle 11 e alle 16; e il 31 dicembre 2025, alle 11, con l’ultima visita guidata dell’anno, iniziano gli eventi di avvicinamento al finissage della mostra “La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica”, allestita negli spazi della Rocca Roveresca di Senigallia (An), a cura di Massimo Osanna (direttore generale dei musei) e di Luana Toniolo (direttrice del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma), prorogata fino a domenica 11 gennaio 2026. Per quanto riguarda il finissage della mostra sono previsti quattro giorni di appuntamenti. Si comincia giovedì 8 gennaio 2026, alle 11, con la conference call con i musei prestatori; alle 13, il brindisi e alle 15.30 la visita guidata; infine alle 17 è prevista la conferenza “Il gioiello tra passato e presente” di Anna Tomassoni, esperta di storia dell’arte orafa. Venerdì 9 gennaio 2026, alle 15.30, ancora una visita guidata e alle 17 “Forme di protezione. Amuleti, magia e materia nell’antico Egitto”, conference call Martina Terzoli, curatrice del museo Egizio di Torino. Sabato 10 gennaio 2026, alle 11, ancora una visita guidata, quindi alle 15.30 “InventAmuleto, attività per famiglie con laboratorio e poi alle 17.30 “Gli ori della Magna Grecia”, conferenza dell’archeologa Maria Pia Giansanti. Infine domenica 11 gennaio 2026, ultimo giorno di mostra, alle 11 e alle 17.30 sono previste visite guidate, mentre alle 16 la conferenza “Animali preziosi. Presenze zoomorfe negli ornamenti antichi”, di Amanda Zanone, curatrice della tappa senigalliese della mostra.

Con il laboratorio “Crea il tuo gioiello”, attività per famiglie, il 30 dicembre 2025, alle 11, con replica il 2 gennaio 2026, alle 11 e alle 16; e il 31 dicembre 2025, alle 11, con l’ultima visita guidata dell’anno, iniziano gli eventi di avvicinamento al finissage della mostra “La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica”, allestita negli spazi della Rocca Roveresca di Senigallia (An), a cura di Massimo Osanna (direttore generale dei musei) e di Luana Toniolo (direttrice del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma), prorogata fino a domenica 11 gennaio 2026. Per quanto riguarda il finissage della mostra sono previsti quattro giorni di appuntamenti. Si comincia giovedì 8 gennaio 2026, alle 11, con la conference call con i musei prestatori; alle 13, il brindisi e alle 15.30 la visita guidata; infine alle 17 è prevista la conferenza “Il gioiello tra passato e presente” di Anna Tomassoni, esperta di storia dell’arte orafa. Venerdì 9 gennaio 2026, alle 15.30, ancora una visita guidata e alle 17 “Forme di protezione. Amuleti, magia e materia nell’antico Egitto”, conference call Martina Terzoli, curatrice del museo Egizio di Torino. Sabato 10 gennaio 2026, alle 11, ancora una visita guidata, quindi alle 15.30 “InventAmuleto, attività per famiglie con laboratorio e poi alle 17.30 “Gli ori della Magna Grecia”, conferenza dell’archeologa Maria Pia Giansanti. Infine domenica 11 gennaio 2026, ultimo giorno di mostra, alle 11 e alle 17.30 sono previste visite guidate, mentre alle 16 la conferenza “Animali preziosi. Presenze zoomorfe negli ornamenti antichi”, di Amanda Zanone, curatrice della tappa senigalliese della mostra.

Uno dei preziosi gioielli esposti nella mostra “La forma dell’oro” alla Rocca Roveresca di Senigallia (foto claudio ripati)

Una mostra unica. Allestita nelle sale rinascimentali della fortezza roveresca, la mostra propone una selezione di preziose testimonianze archeologiche provenienti da varie parti d’Italia: si ammirano infatti oltre 400 reperti di produzioni ornamentali nell’Italia peninsulare e in Sardegna dalla Preistoria all’Alto Medioevo. La ricca selezione di oggetti di grande valore storico-archeologico consente un affascinante viaggio geografico e temporale nell’Italia antica, dalla Preistoria all’alto Medioevo, tra ornamenti e gioielli che portano con sé, non solo bellezza e unicità, ma anche valenze simboliche legate agli ambiti del sacro, della magia, del potere e del prestigio sociale, attribuite in passato a questi oggetti che ancora suscitano attrazione e meraviglia in chi li guarda.

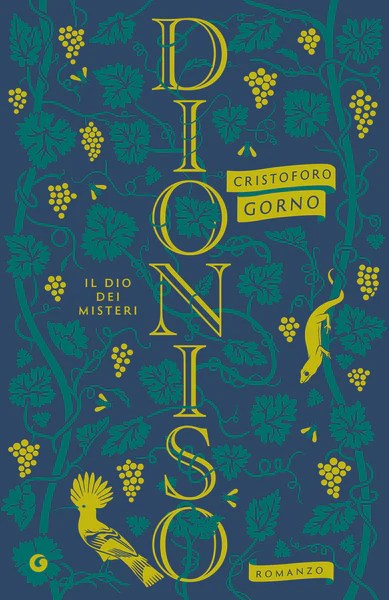

Roma. Al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia presentazione del libro “Dioniso. Il dio dei misteri” (Giunti editore) di Cristoforo Gorno

Martedì 18 novembre 2025, alle 17.30, al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia presentazione dell’ultimo libro di Cristoforo Gorno “Dioniso. Il dio dei misteri” (Giunti editore) che racconta la grande avventura del Dio più ribelle dell’Olimpo, signore dei misteri e della follia: Dioniso. Introduce Luana Toniolo, direttrice del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia. Dialogano con l’Autore: Laura Maria Michetti, professoressa di Etruscologia, Università La Sapienza di Roma; e David Riondino, poeta e autore. Ingresso libero in sala fortuna fino ad esaurimento posti. Prenotazioni all’indirizzo mail mn-etru.comunicazione@cultura.gov.it.

Dioniso. Il dio dei misteri. Quando pensiamo a Dioniso, le prime cose che immaginiamo sono il vino, la dissolutezza, i rituali bacchici dove i partecipanti perdono la ragione per guadagnare l’estasi dei sensi. Ma il dio che conosciamo anche come Bacco è molto più di questo, ed è pronto a raccontare la sua storia. Figlio dell’amore clandestino tra Zeus e la giovane principessa tebana Semele, che muore nel metterlo al mondo, Dioniso viene respinto dalla famiglia della madre e perseguitato dalla gelosia di Era. In seguito, prende sempre più le distanze dalle altre divinità, rifiutandosi di andare a vivere sull’Olimpo e viaggiando tra i mortali, guidato dalla curiosità e dalla sua volontà di sedurre il mondo. Durante i suoi vagabondaggi conosce la bellezza dell’amore e il dolore della perdita, coltiva l’amicizia con gli uomini, gli animali e la natura selvaggia, diffonde il dono del vino e raccoglie intorno a sé un seguito di devoti, le Baccanti e i Satiri. Tuttavia, in molti dubitano di lui e del fatto che sia davvero un dio. La resa dei conti si avvicina sempre di più: Dioniso rischia di perdere tutto ciò che ha costruito…

Cristoforo Gorno, autore e divulgatore storico, dà voce al dio dei misteri in un romanzo appassionante tutto da scoprire: la verità, come insegna Dioniso, si nasconde nelle pieghe della follia, di cui solo lui conosce i segreti.

Veio (Roma). Nuova stagione di scoperte nel Parco archeologico con Etru e Sapienza università: realizzata la mappatura integrale dei cunicoli della città etrusca, un sistema sotterraneo complesso di gallerie, canali, cisterne e strutture idrauliche, grazie a nuove tecnologie e rover speciali

Veduta da drone dell’area del santuario del Portonaccio nel parco archeologico di Veio (Roma) (foto mic)

Una nuova stagione di scoperte nel Parco archeologico di Veio. Per la prima volta è stata realizzata la mappatura integrale dei cunicoli della città etrusca di Veio, un sistema sotterraneo complesso di gallerie, canali, cisterne e strutture idrauliche, esplorato grazie a tecnologie avanzate e rover progettati per operare in ambienti critici. Veio torna così al centro della ricerca archeologica italiana, dove innovazione, musei e università collaborano per far emergere – strato dopo strato – un patrimonio ancora tutto da scoprire. Il ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, sostiene la nuova stagione di ricerche nel parco archeologico di Veio attraverso la direzione generale Musei, affiancando il lavoro dei ricercatori impegnati nello studio e nella valorizzazione del Santuario del Portonaccio. “Il progetto di Veio”, afferma il direttore generale Musei Massimo Osanna, “si inserisce pienamente nell’azione che la direzione generale Musei sta portando avanti su tutto il territorio nazionale per sostenere programmi di ricerca nei nostri siti archeologici. Tornare a indagare il santuario del Portonaccio con scavi rigorosi e tecnologie d’avanguardia significa ampliare in modo decisivo la conoscenza di uno dei luoghi più significativi dell’Etruria. La mappatura dei cunicoli, resa possibile da metodologie non invasive e strumenti di ultima generazione, è una novità assoluta per questo sito e dimostra il valore della collaborazione tra musei, università e centri di ricerca”.

La nuova fase di attività si è aperta con la prima mappatura integrale dei cunicoli della città etrusca di Veio, un sistema sotterraneo articolato che comprende gallerie, strutture idrauliche, canali, cisterne, pozzi e la grande piscina sacra presso il tempio di Apollo. Il sostegno istituzionale si intreccia con il lavoro dei ricercatori, chiamati a rileggere un luogo dove la storia rimane viva sotto ogni strato di terra. Il 2025 ha segnato l’avvio della collaborazione tra il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e la cattedra di Etruscologia del dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza università di Roma per il progetto “Scavi e ricerche nel Parco archeologico di Veio”. La nuova fase di attività si concentra sul Santuario del Portonaccio, uno dei complessi sacri più rilevanti dell’Etruria antica. Le ricerche sono condotte con un approccio multidisciplinare: la direzione scientifica degli scavi è affidata a Luana Toniolo (museo nazionale Etrusco di Villa Giulia) e Laura Maria Michetti (Sapienza università di Roma), mentre la campagna di prospezioni geofisiche è coordinata dal dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e Telecomunicazioni della Sapienza. Un risultato di particolare rilievo riguarda la prima mappatura integrale dei cunicoli della città etrusca di Veio. Un team di ricercatori ha esplorato le gallerie sotterranee dell’antico abitato e dell’area santuariale utilizzando rover dotati di tecnologie avanzate, in grado di operare in spazi ristretti e complessi. Si tratta di strumenti già impiegati in ambito aerospaziale per l’esplorazione in ambienti critici, messi al servizio dello studio archeologico grazie a sistemi di navigazione e raccolta dati a distanza. “Ormai da un anno il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia gestisce l’area sacra di Portonaccio a Veio”, afferma la direttrice del Museo, Luana Toniolo. “Abbiamo da subito avviato progetti di valorizzazione e fruizione del Parco, ma soprattutto, in collaborazione con l’università La Sapienza e grazie al contributo della direzione generale Musei, abbiamo ripreso le indagini nell’area: scavi archeologici, ma anche ricerche che impiegano strumenti e metodologie completamente innovative come nell’importantissima e del tutto inedita mappatura dei cunicoli della città”.

La nuova fase di attività si è aperta con la prima mappatura integrale dei cunicoli della città etrusca di Veio, un sistema sotterraneo articolato che comprende gallerie, strutture idrauliche, canali, cisterne, pozzi e la grande piscina sacra presso il tempio di Apollo. Il sostegno istituzionale si intreccia con il lavoro dei ricercatori, chiamati a rileggere un luogo dove la storia rimane viva sotto ogni strato di terra. Il 2025 ha segnato l’avvio della collaborazione tra il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e la cattedra di Etruscologia del dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza università di Roma per il progetto “Scavi e ricerche nel Parco archeologico di Veio”. La nuova fase di attività si concentra sul Santuario del Portonaccio, uno dei complessi sacri più rilevanti dell’Etruria antica. Le ricerche sono condotte con un approccio multidisciplinare: la direzione scientifica degli scavi è affidata a Luana Toniolo (museo nazionale Etrusco di Villa Giulia) e Laura Maria Michetti (Sapienza università di Roma), mentre la campagna di prospezioni geofisiche è coordinata dal dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e Telecomunicazioni della Sapienza. Un risultato di particolare rilievo riguarda la prima mappatura integrale dei cunicoli della città etrusca di Veio. Un team di ricercatori ha esplorato le gallerie sotterranee dell’antico abitato e dell’area santuariale utilizzando rover dotati di tecnologie avanzate, in grado di operare in spazi ristretti e complessi. Si tratta di strumenti già impiegati in ambito aerospaziale per l’esplorazione in ambienti critici, messi al servizio dello studio archeologico grazie a sistemi di navigazione e raccolta dati a distanza. “Ormai da un anno il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia gestisce l’area sacra di Portonaccio a Veio”, afferma la direttrice del Museo, Luana Toniolo. “Abbiamo da subito avviato progetti di valorizzazione e fruizione del Parco, ma soprattutto, in collaborazione con l’università La Sapienza e grazie al contributo della direzione generale Musei, abbiamo ripreso le indagini nell’area: scavi archeologici, ma anche ricerche che impiegano strumenti e metodologie completamente innovative come nell’importantissima e del tutto inedita mappatura dei cunicoli della città”.

Il rover Magellano utilizzato per esplorare i cunicoli sotterranei del santuario del Portonaccio a Veio (Roma) (foto mic)

La nuova stagione di ricerche comprende anche la mappatura completa delle strutture idrauliche che attraversano il sottosuolo dell’area sacra, un sistema articolato di canali, cisterne e pozzi che collega il pianoro dei Campetti con la terrazza del Santuario di Portonaccio e la valle di Cannetaccio. Tra gli elementi più rilevanti figura la grande piscina sacra situata accanto al tempio di Apollo, testimonianza delle pratiche rituali etrusche e successivamente riutilizzata in età romana dopo la conquista di Veio (396 a.C.). Nel quadro delle tecnologie impiegate spicca il rover Magellano, progettato per l’esplorazione autonoma di ambienti sotterranei. Il veicolo utilizza un sistema di sospensioni ispirato all’architettura “rocker-bogie” sviluppata dalla NASA per i rover delle missioni marziane Spirit, Opportunity e Curiosity. Durante le operazioni, Magellano trasmette in tempo reale immagini e dati tramite un ponte radio, consentendo un monitoraggio costante delle aree esplorate dall’esterno dei cunicoli.

Roma. Al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia la mostra – premio Roma Fotografia “Relazioni” con tutte le fotografie vincitrici e selezionate della decima edizione del Premio Roma Fotografia

Sabato 8 novembre 2025, alle 16, nella Sala dello Zodiaco del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia inaugurazione della mostra – premio Roma Fotografia “Relazioni” X Edizione con tutte le fotografie vincitrici e selezionate della decima edizione del Premio Roma Fotografia. Un viaggio tra sguardi, storie e connessioni, dove ogni immagine racconta un modo diverso di essere in relazione – con sé stessi, con gli altri e con il mondo. La mostra è promossa e organizzata da Roma Fotografia e dall’assessorato alla Cultura del Primo Municipio di Roma, in collaborazione con il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e la rivista Il Fotografo. Le opere resteranno in mostra fino al 30 novembre 2025 e sarà accessibile durante i giorni e gli orari di apertura del Museo ed è compresa nel costo del biglietto di ingresso. Dall’11 al 30 novembre 2025, saranno protagoniste anche della terza edizione di Roma Fotografia Future, con la proiezione sui cinque Video Led del “Circuito Musei”: oltre al museo Etrusco, a Castel Sant’Angelo, al MAXXI – museo nazionale delle Arti del XXI secolo, alle Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini e a Palazzo Merulana. Un dialogo diffuso tra fotografia, arte e spazio urbano, che trasforma i musei in un unico racconto collettivo sulla contemporaneità. Entrambe le esposizioni sono curate da Maria Cristina Valeri e Alex Mezzenga di Roma Fotografia. La Giuria: presidente il fotoreporter Luciano Del Castillo, Luana Toniolo (direttrice del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia), Giulia Silvia Ghia (assessore alla Cultura del Municipio Roma I Centro), Federica Berzioli (Coordinamento editoriale di IL FOTOGRAFO).

Il tema “Relazioni”. In un tempo in cui la distanza sembra spesso prevalere sulla vicinanza, “RELAZIONI” è un invito a guardare con attenzione ciò che ci unisce. Attraverso la fotografia, Roma Fotografia ha voluto stimolare una riflessione sui legami che ci definiscono, nelle loro molteplici dimensioni: i rapporti umani, i legami con la natura, le connessioni sociali e urbane, la spinta al viaggio e alla scoperta, le nuove sfide della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, fino al delicato equilibrio tra corpo e mente. Ogni fotografia esposta diventa una finestra aperta su un mondo di connessioni e significati, dove le emozioni, la memoria e la curiosità si intrecciano per restituire la complessità della nostra epoca. “Relazioni” è un tema universale ma intimo, in cui ciascun visitatore potrà ritrovare una parte di sé, riconoscendosi nello sguardo degli altri.

La foto “Terra ferita, mani che cercano” di Gregorio Turini, prima classificata del premio categoria Short Story (Roma Fotografia, Relazioni)

Premio CATEGORIA SHORT STORY. Gregorio Turini, “Terra ferita, mani che cercano”: un racconto visivo potente e poetico sulla fragile relazione tra l’uomo e la Terra. Nelle immagini realizzate ai margini di Addis Abeba, la terra diventa corpo vivo e sofferente, testimone e vittima insieme dell’azione umana. Turini trasforma un luogo di scarto in un racconto di umanità e resilienza che interroga la coscienza collettiva.

La foto “L’abbraccio” di Giuseppe Sabella, prima classificata del premio categoria Single shot (Roma fotografia, Relazioni)

Premio CATEGORIA SINGLE SHOT. Giuseppe Sabella, “L’abbraccio”: un frammento di intimità universale, sospeso tra presenza e assenza. Con sguardo sensibile e delicato, Sabella cattura la forza emotiva di un gesto semplice e assoluto, in cui si riflette il bisogno umano di contatto e appartenenza. Due progetti che raccontano, con linguaggi diversi ma ugualmente intensi, il valore delle relazioni umane, sociali e ambientali nel nostro tempo.

Roma. Passaggio di consegne al parco archeologico del Colosseo tra l’uscente Alfonsina Russo e il nuovo direttore Simone Quilici che lascia il parco archeologico dell’Appia Antica, dove va in delega Luana Toniolo

Passaggio di consegne tra la direttrice uscente Alfonsina Russo e Simone Quilici, nuovo direttore del parco archeologico del Colosseo (foto PArCo)

A metà luglio 2025 la nomina di Simone Quilici, già direttore del parco archeologico dell’Appia Antica (Roma), alla direzione del parco archeologico del Colosseo da parte del ministro della Cultura Alessandro Giuli (vedi Il ministro Giuli ha nominato i direttori dei musei di prima fascia: Contessa alla Galleria dell’Accademia di Firenze, Sirano al museo Archeologico nazionale di Napoli, Rinaldi al museo nazionale Romano, D’Agostino ai musei Reali di Torino e Quilici al parco archeologico del Colosseo | archeologiavocidalpassato), il 20 ottobre 2025 l’architetto Simone Quilici ha preso servizio come direttore del parco archeologico del Colosseo. Con una simbolica consegna della campanella è stato celebrato il passaggio di consegne tra Alfonsina Russo, direttore del parco archeologico del Colosseo dalla sua istituzione nel 2017 e oggi capo dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio culturale, e Simone Quilici, nuovo direttore.

Il personale del parco archeologico del Colosseo applaude il nuovo drettore Simone Quilici (foto PArCo)

“È con grande onore e profonda emozione che inizio oggi il mio incarico come direttore del parco archeologico del Colosseo”, ha dichiarato il direttore Quilici. “Lascio un luogo straordinario come il parco archeologico dell’Appia Antica, ma sono entusiasta di assumere la responsabilità di uno dei monumenti più iconici e importanti del mondo. Da dove, e mi piace ricordarlo qui a poche centinaia di metri dal Miliarium Aureum, eretto da Augusto all’estremità dell’emiciclo dei Rostra, tutte le strade cominciavano il loro percorso. Metto a vostra disposizione la mia esperienza e la mia passione e sono certo che grazie alla vostra competenza ed energia raggiungeremo insieme grandi traguardi ambiziosi. Iniziamo insieme questo nuovo percorso con fiducia e determinazione. Viva il parco archeologico del Colosseo!”.

Qualche giorno prima, il 17 ottobre 2025, nel Complesso di Capo di Bove sull’Appia antica (Roma), c’è stato il passaggio di consegne alla direzione del parco archeologico dell’Appia Antica. Il direttore uscente, Simone Quilici ha simbolicamente passato il testimone a Luana Toniolo, attuale direttrice del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia. Luana Toniolo è stata delegata da Massimo Osanna alla direzione del Parco fino alla conclusione della procedura concorsuale attualmente in atto. “Un sentito ringraziamento all’architetto Quilici per il prezioso lavoro svolto in questi anni alla guida del Parco, durante i quali ha contribuito con competenza e passione alla valorizzazione di uno dei luoghi più iconici della Roma antica. Il personale tutto lo saluta con gratitudine e accoglie con entusiasmo la dott.ssa Toniolo, porgendole un caloroso benvenuto e assicurando sin da ora il massimo impegno a supporto del suo incarico”.

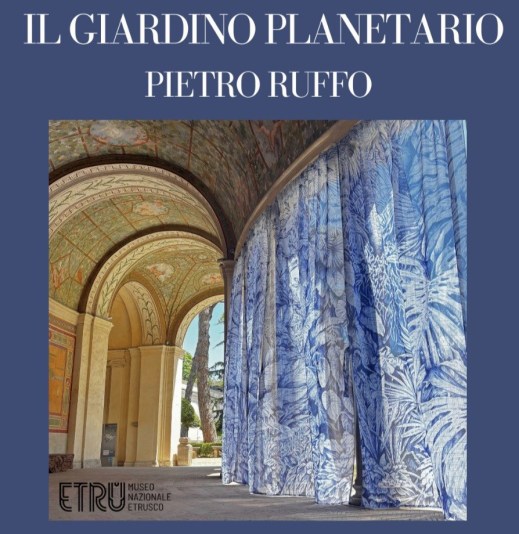

Roma. Al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l’installazione di Pietro Ruffo “Il Giardino Planetario”, opera site-specific che raffigura una foresta primordiale, che accompagna il progetto “La luce dei luoghi”

Sabato 4 ottobre 2025, in occasione della 21.ma edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione annuale promossa da AMACI con il sostegno della direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura e in collaborazione con la direzione generale per la Diplomazia pubblica e culturale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta al pubblico l’installazione di Pietro Ruffo “Il Giardino Planetario”, opera site-specific che raffigura una foresta primordiale, immaginata dall’artista per inserirsi e dialogare con gli affreschi dell’emiciclo e il giardino storico di Villa Giulia. Sabato 4 ottobre 2025, a partire dalle 18, il pubblico potrà accedere gratuitamente agli spazi museali per ammirare l’opera e assistere al racconto dell’artista, introdotto dalla direttrice del Museo, Luana Toniolo. Prevista la performance musicale del controtenore Hugo Perina e lo spettacolo di videomapping nel cortile centrale con il suggestivo racconto della storia della villa e delle sue collezioni. Il Museo resterà aperto al pubblico fino alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.30) con la possibilità di visite guidate a cura del personale, per offrire un’esperienza completa che unisce antico e contemporaneo. Evento organizzato con il sostegno di Casale del Giglio e Galleria Lorcan O’Neill.

La Macchina del Tempio: videomapping sulle pareti rinascimentali del giardino centrale di Villa Giulia (foto etru)

“Con questa iniziativa il Museo conferma la propria apertura al dialogo fra antico e contemporaneo”, afferma la direttrice del Museo, Luana Toniolo. “L’opera di Pietro Ruffo offre al pubblico un racconto inedito e allo stesso tempo perfettamente integrato con l’armonia di Villa Giulia, in una trama di richiami continui tra la natura raffigurata nell’emiciclo, i giardini all’italiana e la natura contemporanea. La serata prevede inoltre la proiezione del nuovo progetto di video mapping La Macchina del Tempio realizzato per il cortile centrale di Villa Giulia e per l’interno del tempio di Alatri, e che sarà offerto al pubblico per tutti i fine settimana di ottobre (vedi Roma. Al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia si inaugura “La Macchina del Tempio”: uno spettacolo di videomapping ideato per illuminare le pareti rinascimentali del giardino centrale di Villa Giulia e per animare l’interno del Tempietto di Alatri. Ecco il programma per il pubblico | archeologiavocidalpassato)”.

Realizzata per accompagnare scenograficamente il progetto La Luce dei Luoghi, finanziato con l’avviso pubblico per lo spettacolo dal vivo della direzione generale Spettacolo del ministero della Cultura (vedi Roma. Al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia week end con “La Luce dei Luoghi”: il giardino rinascimentale di Villa Giulia diventa agorà di incontro e creatività con performance multidisciplinari di physical dance, contemporaneo e urban | archeologiavocidalpassato), “Il Giardino Planetario” è un’imponente installazione sospesa nella loggia della Villa che avvolge lo spettatore in un’esperienza immersiva, tra epoche e sensibilità diverse, un’eterea composizione capace di dialogare con l’arte e l’architettura circostante. Il grande disegno realizzato dall’artista con penna Bic su un leggero velo di tessuto crea un effetto visivo sorprendente ma estremamente delicato. L’opera mette in relazione la rappresentazione rinascimentale della natura – ordinata, regolata e simbolo di armonia – con una visione contemporanea della natura spontanea, rigogliosa e in continua trasformazione.

Commenti recenti