Appia antica (Roma). All’Ex Cartiera Latina la giornata di studi “Come comunicare l’archeologia oggi? Roma e il suo territorio” per riflettere su modelli e buone pratiche di comunicazione in ambito archeologico. Ecco il programma

Come raccontiamo l’archeologia oggi? Riflettiamo abbastanza su metodi e strategie? Troviamo modi sempre nuovi e diversi per far dialogare i resti del passato con tutti noi? Fino a che punto usiamo il passato per vivere il presente? E come? A quali strumentalizzazioni è soggetto oggi l’uso politico del passato? Domande a cui tenterà di dare una risposta venerdì 19 settembre 2025, dalle 9.30, all’Ex Cartiera Latina, sede del parco regionale dell’Appia Antica, in via Appia Antica 42 a Roma, la giornata di studi “Come comunicare l’archeologia oggi? Roma e il suo territorio”, finalizzata a riflettere su modelli e buone pratiche di comunicazione in ambito archeologico con un focus su Roma e il suo territorio. La giornata di studi è organizzata dall’università di Ferrara, nata dall’idea di Rachele Dubbini, professoressa di Archeologia classica del dipartimento di Studi umanistici di Unife, in collaborazione con il Team Comunicazione del progetto archeologico Appia Antica 39 e all’interno del più ampio Laboratorio ECeC (Eredità Culturali e Comunità) con il contributo di Chiara Maria Marchetti, responsabile degli eventi ad Appia Antica 39. L’iniziativa è finanziata da un progetto 5×1000 dell’università di Ferrara, ha il supporto della Città Metropolitana di Roma e della Fondazione Patrum LUmen Sustine e gode dell’ospitalità del parco regionale dell’Appia Antica. La giornata è incentrata sul tema della comunicazione in ambito archeologico, in relazione soprattutto a scavi e progetti archeologici, per riflettere su casi studio ed esempi fruttuosi presenti sul territorio di Roma e dintorni, con lo scopo di avviare una nuova stagione di studi sul tema. L’evento rappresenta un’occasione per dialogare con e tra ricercatrici e ricercatori, professioniste/i e Istituti che si occupano di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico.

PROGRAMMA. Sessione mattutina. Alle 9.30, saluti istituzionali: Enrico Maria Guarneri, parco regionale dell’Appia Antica; Mariano Angelucci, Città metropolitana di Roma Capitale; Francesco Nazzaro, capo di gabinetto Città metropolitana di Roma Capitale; Simone Quilici, parco archeologico dell’Appia Antica; Marina Marcelli, sovrintendenza Capitolina. Nuove prospettive del Parco dell’Appia Antica: chair Martina Almonte (musei e parchi archeologici di Praeneste e Gabii). Alle 10, Caterina Rossetti (parco regionale dell’Appia Antica), “Cancelli aperti: l’archeologia per il pubblico al parco regionale dell’Appia Antica”; 10.20, Lorenza Campanella (parco archeologico dell’Appia Antica), “Raccontare la Regina Viarum. Esperienze di comunicazione e strategie di valorizzazione digitale nel Parco Archeologico dell’Appia Antica”; 10.40, Stefano Roascio (parco archeologico dell’Appia Antica), “Il percorso multimediale di Cecilia Metella/Castrum Caetani: dalla conoscenza alla valorizzazione”; 11, coffee break; 11.30, Santino Alessandro Cugno (parco archeologico dell’Appia Antica), “Esperienze di Archeologia Pubblica al Parco Archeologico delle Tombe di Via Latina: il fumetto storico su Demetriade, la Gens Anicia e la Via Latina”. Nuove forme di mediazione: Chair Chiara Maria Marchetti (Unife). Alle 11.50, Ian Ragueiro-Salcedo (Unife), “Raccontare l’Antica Roma con i videogiochi: nuove prospettive da Appia Antica 39”; 12.10, Jessica Mongillo (Unife), Benedetto Bramante (Unife), Michela di Meola Rotunno (Unife), Ian Ragueiro-Salcedo (Unife), Nicolò Scialpi (Unife), “Microfoni e necropoli: raccontare lutto, morte e archeologia in un podcast”; 12.30, Laura Larcan, giornalista, “Discussioni e considerazioni finali”; 13, pausa pranzo.

Sessione pomeridiana. Archeologia e social media: un bluff o una grande possibilità?: Chair: Rachele Dubbini (Unife). Alle 14.30, Marco Pedroni (Unife), “Narrazioni pubbliche dell’antico: archeologia, identità e potere nella comunicazione culturale contemporanea”; 14.50, Giulia Banfi (Unife), “Dallo scavo al feed digitale: raccontare l’archeologia tra algoritmi e social”; 15.10, Astrid D’Eredità (parco archeologico del Colosseo), “Quante storie… Cronaca di una giornata nella comunicazione del Parco Archeologico del Colosseo”; 15.30, Marina Lo Blundo (parco archeologico di Ostia antica), “Comunicare l’archeologia sui social istituzionali dei Musei. Il punto di vista del Parco archeologico di Ostia antica”; 15.30, coffee break; 16, Valeria Di Cola (progetto “Muri per tutti”), “Stories dalla terra: l’archeologia stratigrafica nella comunicazione via social”; 16.20, Michela di Meola Rotunno (Unife), Christian Bello (Unife), Martina De Giuseppe (Unife), “Appia Antica 39 e la sfida social”; 16.40, Gian Marco D’Eusebi (divulgatore social e content creator), “Giulio Cesare era un influencer”; 17, Cinzia Dal Maso, giornalista, discussione e considerazioni finali.

Venezia. A Ca’ Foscari presentazione della nuova guida accessibile in simboli CAA “Alla scoperta del Porto fluviale di Aquileia” a cura di Daniela Cottica (Ca’ Foscari), Giovanna De Appolonia (fondazione Radio Magica ETS) e Elena Rocco (Ca’ Foscari)

Lunedì 2 dicembre 2024, alle 16.30, nell’aula Baratto a Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246 a Venezia, alla vigilia della Giornata Mondiale dei Diritti delle persone con disabilità, verrà presentata la nuova guida accessibile in simboli CAA (comunicazione aumentativa alternativa) dedicata “Alla scoperta del porto fluviale di Aquileia”. Le autrici sono Daniela Cottica (dipartimento di Studi umanistici, università Ca’ Foscari), Giovanna De Appolonia (fondazione Radio Magica ETS) e Elena Rocco (Venice School of Management, università Ca’ Foscari). Il progetto è un’iniziativa sostenuta nell’ambito dei progetti di Public Engagement 2024 dell’università Ca’ Foscari Venezia, con il co-finanziamento di Fondazione Aquileia, Fondazione Radio Magica ETS, Regione Friuli Venezia Giulia (Avviso Divulgazione Umanistica 2024) e di Progetto PNRR CHANGES (Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society, cod. progetto PE00000020 – CUP H53C22000850006 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”) ed il supporto della soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia. Il progetto è stato selezionato da Ca’ Foscari per il suo valore educativo, culturale e sociale.

Lunedì 2 dicembre 2024, alle 16.30, nell’aula Baratto a Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246 a Venezia, alla vigilia della Giornata Mondiale dei Diritti delle persone con disabilità, verrà presentata la nuova guida accessibile in simboli CAA (comunicazione aumentativa alternativa) dedicata “Alla scoperta del porto fluviale di Aquileia”. Le autrici sono Daniela Cottica (dipartimento di Studi umanistici, università Ca’ Foscari), Giovanna De Appolonia (fondazione Radio Magica ETS) e Elena Rocco (Venice School of Management, università Ca’ Foscari). Il progetto è un’iniziativa sostenuta nell’ambito dei progetti di Public Engagement 2024 dell’università Ca’ Foscari Venezia, con il co-finanziamento di Fondazione Aquileia, Fondazione Radio Magica ETS, Regione Friuli Venezia Giulia (Avviso Divulgazione Umanistica 2024) e di Progetto PNRR CHANGES (Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society, cod. progetto PE00000020 – CUP H53C22000850006 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”) ed il supporto della soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia. Il progetto è stato selezionato da Ca’ Foscari per il suo valore educativo, culturale e sociale.

Programma. Alle 16.30, i saluti istituzionali di Alessio Cotugno, prorettore alla Comunicazione e alla Valorizzazione delle Conoscenze; di Maria Del Valle Ojeda Calvo, prorettrice alla Ricerca; di Daniele Baglioni, direttore del dipartimento di Studi umanistici; e di Marco Tolotti, vicedirettore Venice School of Management università Ca’ Foscari Venezia. Seguono gli interventi dei partner. Alle 16.50, Roberto Corciulo, presidente Fondazione Aquileia (via Zoom): “Aquileia: il porto più settentrionale del Mediterraneo durante l’Impero romano”; 17.10, Cristiano Tiussi, direttore Fondazione Aquileia: “Il porto f luviale di Aquileia: i progetti di valorizzazione e accessibilità”; 17.30, Daniela Cottica, DSU università Ca’ Foscari Venezia: “La guida accessibile in CAA del porto fluviale di Aquileia: un progetto sinergico fra ricerca, didattica e public engagement”; 17.50, Elena Rocco, VSM, università Ca’ Foscari Venezia e Fondazione Radio Magica: “Linguaggi accessibili come strategia per ampliare la fruizione di un sito Unesco. La nuova guida in CAA per scoprire il Porto Fluviale di Aquileia”; 18.10, discussione e conclusioni. La presentazione sarà moderata da Cinzia Dal Maso, giornalista e fondatrice di Archeostorie Magazine.

Veduta panoramica dell’antico porto fluviale di Aquileia (foto nicola oleotto)

Questa guida è stata progettata per spiegare il porto fluviale in modo accessibile grazie all’impiego di tre “codici” diversi ma complementari per supportare la trasmissione del messaggio: foto e illustrazioni, testo facile da leggere e simboli della CAA (comunicazione aumentativa alternativa) utili a bambini in età prescolare e, in generale, a persone con difficoltà linguistiche e/o cognitive. Il punto di forza dell’iniziativa è la sinergia tra i membri di un team multidisciplinare: archeologi, esperti di comunicazione, di didattica e di comunicazione aumentativa alternativa, uniti dalla sfida comune di rendere accessibile al pubblico più vasto le conoscenze generate da anni di ricerca e indagini archeologiche presso il porto fluviale di Aquileia. La trasposizione in simboli è a cura della dott.sse Barbara Porcella e Valentina Baraghini, esperte di comunicazione aumentativa alternativa (CAA) e fondatrici di Liberoaccesso. La guida accessibile sarà disponibile in formato cartaceo e in formato video dal sito www.radiomagica.org mentre copie in cartaceo saranno disponibili per la distribuzione durante l’evento.

“Come docente di comunicazione”, commenta Elena Rocco (università Ca’ Foscari), coautrice del libro, “ritengo strategico che ogni prodotto, sia esso tangibile o intangibile, trovi nuovi linguaggi capaci di parlare al pubblico più vasto, soprattutto al pubblico più fragile che è a rischio di esclusione”. “L’archeologia scava nel passato”, aggiunge Daniela Cottica (archeologa dell’università Ca’ Foscari), “ma i suoi “occhi” devono guardare al futuro, sposando progetti multidisciplinari sperimentali, come quello che ha permesso la realizzazione della guida accessibile al porto fluviale di Aquileia”. Il presidente e il direttore di Fondazione Aquileia nel salutare con piacere la realizzazione di questa guida, sottolineano che è un dovere imprescindibile per ogni istituzione culturale applicare i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità per promuovere, proteggere e garantire a tutti il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Questo impegno include l’adozione di accomodamenti ragionevoli che assicurino il diritto alla partecipazione culturale e all’istruzione, rispettando appieno la dignità di ciascun individuo”.

Venezia. All’auditorium Santa Margherita, in presenza e on line, l’incontro “Comunicare il patrimonio culturale” promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto nell’ambito della “Research communication week 2024” di Ca’ Foscari

“Comunicare il patrimonio culturale” è il titolo dell’incontro di formazione per giornalisti, aperto al pubblico, organizzato a Venezia nell’ambito della “Research communication week 2024”, una settimana di workshop, incontri ed approfondimenti promossi dall’università Ca’ Foscari per conoscere, discutere e sperimentare strumenti di comunicazione della ricerca e public engagement. Appuntamento mercoledì 5 giugno 2024, alle 15, all’auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino di Venezia: per partecipare registrati qui. L’incontro, che sarà trasmesso in streaming sulla pagina Youtube della Research Communication Week, è organizzato con l’Ordine dei Giornalisti del Veneto e il progetto PNRR CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society e con il patrocinio dell’Associazione per l’Informatica Umanistica e Cultura Digitale. Cos’è “patrimonio culturale”? Come lo possiamo conoscere e raccontare in modo efficace e inclusivo? Siamo davvero “open to meraviglia”? Questo incontro si pone come un crocevia di idee, un luogo di incontro per riflettere su come il nostro immenso patrimonio culturale possa essere compreso, valorizzato e comunicato in un’era di rapidi cambiamenti. Rivolto a chi fa giornalismo, ricerca, a chi opera nel settore culturale e a studenti, questo incontro offre una piattaforma unica per esplorare le sfide e le opportunità legate alla trasmissione del nostro patrimonio alle future generazioni. Si affronteranno temi quali l’evoluzione del concetto di patrimonio, l’impiego delle nuove tecnologie nella sua conservazione e divulgazione, le strategie per una comunicazione inclusiva e accessibile, e il ruolo cruciale dell’educazione. L’evento è accreditato come attività di formazione continua per i giornalisti iscritti all’Albo. I giornalisti dovranno registrarsi esclusivamente attraverso la piattaforma formazionegiornalisti.it

“Comunicare il patrimonio culturale” è il titolo dell’incontro di formazione per giornalisti, aperto al pubblico, organizzato a Venezia nell’ambito della “Research communication week 2024”, una settimana di workshop, incontri ed approfondimenti promossi dall’università Ca’ Foscari per conoscere, discutere e sperimentare strumenti di comunicazione della ricerca e public engagement. Appuntamento mercoledì 5 giugno 2024, alle 15, all’auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino di Venezia: per partecipare registrati qui. L’incontro, che sarà trasmesso in streaming sulla pagina Youtube della Research Communication Week, è organizzato con l’Ordine dei Giornalisti del Veneto e il progetto PNRR CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society e con il patrocinio dell’Associazione per l’Informatica Umanistica e Cultura Digitale. Cos’è “patrimonio culturale”? Come lo possiamo conoscere e raccontare in modo efficace e inclusivo? Siamo davvero “open to meraviglia”? Questo incontro si pone come un crocevia di idee, un luogo di incontro per riflettere su come il nostro immenso patrimonio culturale possa essere compreso, valorizzato e comunicato in un’era di rapidi cambiamenti. Rivolto a chi fa giornalismo, ricerca, a chi opera nel settore culturale e a studenti, questo incontro offre una piattaforma unica per esplorare le sfide e le opportunità legate alla trasmissione del nostro patrimonio alle future generazioni. Si affronteranno temi quali l’evoluzione del concetto di patrimonio, l’impiego delle nuove tecnologie nella sua conservazione e divulgazione, le strategie per una comunicazione inclusiva e accessibile, e il ruolo cruciale dell’educazione. L’evento è accreditato come attività di formazione continua per i giornalisti iscritti all’Albo. I giornalisti dovranno registrarsi esclusivamente attraverso la piattaforma formazionegiornalisti.it

Programma. Dopo i saluti istituzionali di Maria del Valle Ojeda Calvo, prorettrice alla Ricerca, università Ca’ Foscari Venezia, interverranno Monica Calcagno, Diego Calaon, Eugenio Burgio, Marina Buzzoni ed Elisa Corrò dell’università Ca’ Foscari Venezia; Cinzia Dal Maso, giornalista, direttrice “Archeostorie”; Luca Trolese e Ilaria Fidone del museo Archeologico nazionale di Venezia; Francesca Fungher, direttrice CASADOROFUNGHER Comunicazione. Modera Alessandro Marzo Magno, giornalista e scrittore.

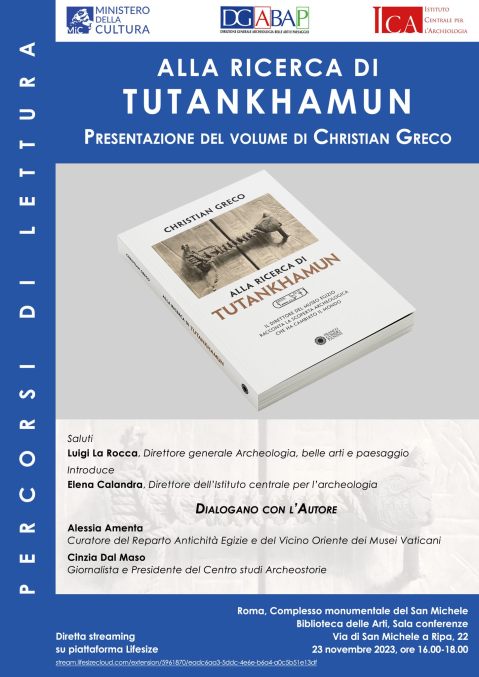

Roma. Al Complesso di San Michele la presentazione del libro “Alla ricerca di Tutankhamun” di Christian Greco apre la nuova stagione dei “Percorsi di lettura” dell’Istituto centrale per l’Archeologia (Ica) con Alessia Amenta (musei Vaticani) e Cinzia Dal Maso (Archeostorie). In presenza e on line

Nell’ambito dei “Percorsi di lettura” dell’Istituto centrale per l’Archeologia, appuntamento giovedì 23 novembre 2023, alle 16, a Roma, nella sala conferenze della Biblioteca delle arti del Complesso monumentale del San Michele, per la presentazione del volume di Christian Greco “Alla ricerca di Tutankhamun” (Franco Cosimo Panini). L’appuntamento inaugura una nuova stagione dei Percorsi di lettura dell’Istituto centrale per l’Archeologia, il ciclo di incontri in cui le migliori proposte editoriali nel settore della ricerca archeologica vengono presentate al pubblico attraverso stimolanti percorsi narrativi e, grazie agli interventi in sala degli autori, arricchite di luce inedita. Dopo il saluto di Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio, l’incontro sarà introdotto da Elena Calandra, direttore dell’Istituto centrale per l’archeologia (ICA). Quindi sarà lo stesso Christian Greco a guidare i presenti (anche on line) in uno stimolante “percorso di lettura”, grazie a un dialogo dinamico che vedrà coinvolte Alessia Amenta, curatore del Reparto Antichità egizie e del Vicino oriente dei Musei Vaticani, e Cinzia Dal Maso, giornalista culturale e antichista di formazione, oltre che presidente del Centro studi Archeostorie. La presentazione del volume “Alla ricerca di Tutankhamun” sarà fruibile anche online al link: stream.lifesizecloud.com/extension/5961870/eadc6aa3-5ddc-4e6e-b6a4-a0c5b51e13df e, in differita, sui canali social dell’ICA.

Nell’ambito dei “Percorsi di lettura” dell’Istituto centrale per l’Archeologia, appuntamento giovedì 23 novembre 2023, alle 16, a Roma, nella sala conferenze della Biblioteca delle arti del Complesso monumentale del San Michele, per la presentazione del volume di Christian Greco “Alla ricerca di Tutankhamun” (Franco Cosimo Panini). L’appuntamento inaugura una nuova stagione dei Percorsi di lettura dell’Istituto centrale per l’Archeologia, il ciclo di incontri in cui le migliori proposte editoriali nel settore della ricerca archeologica vengono presentate al pubblico attraverso stimolanti percorsi narrativi e, grazie agli interventi in sala degli autori, arricchite di luce inedita. Dopo il saluto di Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio, l’incontro sarà introdotto da Elena Calandra, direttore dell’Istituto centrale per l’archeologia (ICA). Quindi sarà lo stesso Christian Greco a guidare i presenti (anche on line) in uno stimolante “percorso di lettura”, grazie a un dialogo dinamico che vedrà coinvolte Alessia Amenta, curatore del Reparto Antichità egizie e del Vicino oriente dei Musei Vaticani, e Cinzia Dal Maso, giornalista culturale e antichista di formazione, oltre che presidente del Centro studi Archeostorie. La presentazione del volume “Alla ricerca di Tutankhamun” sarà fruibile anche online al link: stream.lifesizecloud.com/extension/5961870/eadc6aa3-5ddc-4e6e-b6a4-a0c5b51e13df e, in differita, sui canali social dell’ICA.

Howard Carter davanti al sarcofago con la mummia del faraone Tutankhamon

Poche scoperte archeologiche hanno avuto sulla cultura collettiva l’impatto di quella della tomba di Tutankhamun, sin dal momento in cui avvenne, nel novembre del 1922, dilagando in tutto il mondo e associando in modo indelebile l’immaginario degli scavi archeologici all’Egitto. La fama immediata e dirompente, le folle di visitatori, la morte prematura del giovane faraone, lo stupore e la leggenda della maledizione per gli scopritori, sono tutte componenti che hanno assicurato alla tomba un fascino che non si è mai sopito e una memoria che rinverdisce alla luce di elementi sempre nuovi e di studi continuamente aggiornati.

Copertina del libro “Alla scoperta di Tutankhamon” di Christian Greco

È da queste premesse che prende spunto l’ultima fatica di Christian Greco, direttore del museo Egizio dal 2014. Il libro ripercorre in un racconto rigoroso e avvincente le vicende di Tutankhamun in vita e posteriori alla sua morte, facendolo uscire dagli stereotipi e restituendone un’immagine vivificata da documenti e testimonianze messi in valore con lo sguardo dello studioso di oggi, e al tempo stesso porta l’attenzione sulle circostanze e le modalità della scoperta, che per la sua risonanza deflagrante continua ancora oggi a catalizzare le competenze e gli interessi di tutto il mondo scientifico. Al tempo stesso, la lettura porta a comprendere meglio i motivi dell’eterna suggestione che da quel contesto promana, perpetuandosi su generazioni di archeologi e di appassionati.

Christian Greco, direttore del museo Egizio di Torino (foto graziano tavan)

Formatosi principalmente in Olanda – senza trascurare la laurea all’università di Pavia e l’alunnato presso il Collegio Ghislieri -, Christian Greco è un egittologo con una grande esperienza in ambito museale: ha curato moltissimi progetti espositivi e di curatela in Olanda (Rijksmuseum van Oudheden, Leiden; Kunsthal, Rotterdam; Teylers Museum, Haarlem), Giappone (per i musei di Okinawa, Fukushima, Takasaki, Okayama), Finlandia (Vapriikki Museum, Tampere), Spagna (La Caixa Foundation) e Scozia (National Museum of Scotland, Edimburgh). Alla direzione del museo Egizio di Torino ha sviluppato importanti collaborazioni internazionali con musei, università ed istituti di ricerca di tutto il mondo. La sua forte passione per l’insegnamento lo vede coinvolto nel programma dei corsi dell’università di Torino, di Pisa, di Napoli, della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e della New York University di Abu Dhabi con corsi di cultura materiale dell’antico Egitto e di museologia. Il lavoro in campo archeologico è particolarmente importante: è stato membro dell’Epigraphic Survey of the Oriental Institute of the University of Chicago a Luxor e, dal 2015, è co-direttore della missione archeologica italo-olandese a Saqqara. Al suo attivo ha molteplici pubblicazioni divulgative e scientifiche in diverse lingue e numerose partecipazioni a convegni internazionali di egittologia e di museologia come keynote speaker.

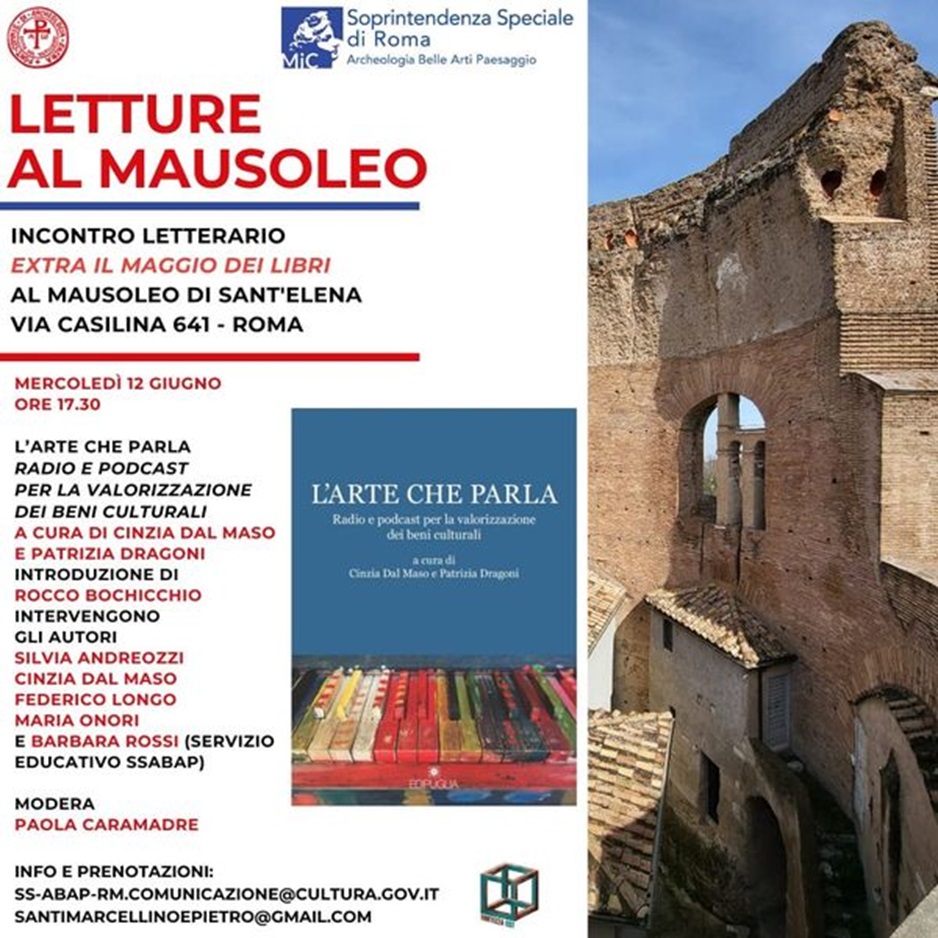

Ischia (Na). Ai Giardini La Mortella primo incontro del progetto “Kepos. Paesaggi e archeologia” su “Comunicare i Beni Culturali: arte che parla, arte che risuona” con Cinzia Dal Maso e Federigo Longo

Giovedì 25 maggio 2023, nella Recital Hall dei Giardini La Mortella, sull’isola d’Ischia (Na), alle 18.30, primo appuntamento del progetto “Kepos. Paesaggi e archeologia” 2023 sul tema “Comunicare i Beni Culturali: arte che parla, arte che risuona” con Cinzia Dal Maso e Federigo Longo. Dopo i saluti di Alessandra Vinciguerra, presidente della Fondazione W. Walton e Giardini La Mortella, parleranno Cinzia Dal Maso, Centro studi per l’archeologia pubblica Archeostorie®, con un intervento dal titolo “L’arte che parla. Voce, suoni e musiche per “far vedere” l’arte e i luoghi dell’arte” e il maestro Federico Longo, compositore e direttore d’orchestra, con un intervento dal titolo “L’arte che risuona. VIBR.ID (Vibratory Identity), l’identità vibratoria attraverso il Suono”. L’evento sarà moderato da Mariangela Catuogno, direttore scientifico del progetto Kepos 2023.

Giovedì 25 maggio 2023, nella Recital Hall dei Giardini La Mortella, sull’isola d’Ischia (Na), alle 18.30, primo appuntamento del progetto “Kepos. Paesaggi e archeologia” 2023 sul tema “Comunicare i Beni Culturali: arte che parla, arte che risuona” con Cinzia Dal Maso e Federigo Longo. Dopo i saluti di Alessandra Vinciguerra, presidente della Fondazione W. Walton e Giardini La Mortella, parleranno Cinzia Dal Maso, Centro studi per l’archeologia pubblica Archeostorie®, con un intervento dal titolo “L’arte che parla. Voce, suoni e musiche per “far vedere” l’arte e i luoghi dell’arte” e il maestro Federico Longo, compositore e direttore d’orchestra, con un intervento dal titolo “L’arte che risuona. VIBR.ID (Vibratory Identity), l’identità vibratoria attraverso il Suono”. L’evento sarà moderato da Mariangela Catuogno, direttore scientifico del progetto Kepos 2023.

La giornalista e scrittrice Cinzia Dal Maso

“Parlare” d’arte si può. È possibile raccontare l’arte con i suoni e le parole, così da stimolare l’immaginazione di chi ascolta: e immaginare una cosa significa farla propria in modo unico, significa avere un ruolo fortemente attivo nella costruzione del proprio sapere, rendendolo indelebile. Le voci, i suoni, le musiche con i quali si può narrare l’arte vengono riprodotti grazie alla radio, podcast, ambientazioni sonore, LogoSound. Insieme, questi strumenti stanno scrivendo un nuovo approccio alla comunicazione del patrimonio culturale. Oggi tutti fanno podcast, la radio è forse all’apice del suo successo, le ambientazioni sonore catturano, e si afferma la necessità di una propria identità sonora, oltre a quella grafica. È un universo in evoluzione vorticosa che alla fine ha coinvolto anche i professionisti dell’arte e dei musei. Questo incontro parla dunque delle forme di comunicazione sonora, partendo proprio dalla radio, passando poi ad analizzare il fenomeno podcast cercando di cogliere le peculiarità del suo recentissimo successo anche nel mondo dell’arte. E si cercherà di capire come e quanto questo figlio ibrido dell’ancestrale racconto orale, della potenza del mezzo radiofonico e della fruibilità del contenuto digitale on demand, sappia “dare voce” all’arte e promuovere le istituzioni culturali al loro esterno, così da espandere l’esperienza di visita potenzialmente all’infinito, e renderla memorabile. Si passa poi al Sound Design, cioè alla musica scritta appositamente per dare vita ad ambientazioni sonore capaci di creare l’immersione perfetta nel mondo delle opere e dei luoghi d’arte. Ma si parlerà anche di LogoSound, cioè a quelle successioni di suoni in armonia tra loro che esprimono, al pari di un logo grafico, l’identità e i valori di un luogo d’arte: strumenti di branding di cui presto nessun museo potrà fare a meno.

Ischia. La fondazione Walton propone anche per il 2023 il progetto “Kepos. Archeologia e paesaggio”: sette incontri tra maggio e ottobre con studiosi, manager dei beni culturali ed esperti di divulgazione. Ecco il programma

Dopo il positivo riscontro avuto con Kepos 2022 “Paesaggi e Archeologia”, una serie di conferenze e convegni, focalizzato sul patrimonio archeologico, culturale e naturalistico del mondo mediterraneo, la Fondazione Walton torna a proporre questo progetto di divulgazione scientifica che si interroga sulle nuove forme di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, presentate da specialisti del settore. Riprende il progetto di divulgazione culturale promosso dalla Fondazione Walton per parlare del patrimonio archeologico, culturale e naturalistico a cura dell’archeologa Mariangela Catuogno. Anche nel 2023 il progetto si snoda con sette incontri in calendario ai quali interverranno studiosi, manager dei beni culturali ed esperti di divulgazione, per un approccio multidisciplinare al tema. Sono previsti due appuntamenti al museo di Villa Arbusto, nell’ambito della collaborazione tra Fondazione William Walton e Comune di Lacco Ameno. Ai vari appuntamenti interverranno studiosi, funzionari pubblici, manager dei beni culturali ed esperti di divulgazione, altamente specializzati, per un approccio multidisciplinare al tema. Gli incontri sono tutti alle 18.30. Ingresso libero dalle 18. Informazioni e prenotazioni: 081-986220, dalle 10 alle 18, martedì, giovedì, sabato e domenica. Fondazione William Walton e La Mortella, via Francesco Calise 45, Forio (Na). Il termine greco Kepos indica il giardino di delizie, ma anche il grembo materno, il luogo in cui fermenta la vita e le idee. I Giardini La Mortella, luogo di diletto da sempre promotore di progetti culturali, vogliono porsi come stimolo di conoscenza, sperimentazioni e proposte concrete per gestione del patrimonio culturale, creando un confronto tra le realtà isolane e quelle nazionali, e spronare la comunità ischitana ad una partecipazione attiva e ad un processo di identificazione con il patrimonio storico ed ambientale dell’isola.

Dopo il positivo riscontro avuto con Kepos 2022 “Paesaggi e Archeologia”, una serie di conferenze e convegni, focalizzato sul patrimonio archeologico, culturale e naturalistico del mondo mediterraneo, la Fondazione Walton torna a proporre questo progetto di divulgazione scientifica che si interroga sulle nuove forme di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, presentate da specialisti del settore. Riprende il progetto di divulgazione culturale promosso dalla Fondazione Walton per parlare del patrimonio archeologico, culturale e naturalistico a cura dell’archeologa Mariangela Catuogno. Anche nel 2023 il progetto si snoda con sette incontri in calendario ai quali interverranno studiosi, manager dei beni culturali ed esperti di divulgazione, per un approccio multidisciplinare al tema. Sono previsti due appuntamenti al museo di Villa Arbusto, nell’ambito della collaborazione tra Fondazione William Walton e Comune di Lacco Ameno. Ai vari appuntamenti interverranno studiosi, funzionari pubblici, manager dei beni culturali ed esperti di divulgazione, altamente specializzati, per un approccio multidisciplinare al tema. Gli incontri sono tutti alle 18.30. Ingresso libero dalle 18. Informazioni e prenotazioni: 081-986220, dalle 10 alle 18, martedì, giovedì, sabato e domenica. Fondazione William Walton e La Mortella, via Francesco Calise 45, Forio (Na). Il termine greco Kepos indica il giardino di delizie, ma anche il grembo materno, il luogo in cui fermenta la vita e le idee. I Giardini La Mortella, luogo di diletto da sempre promotore di progetti culturali, vogliono porsi come stimolo di conoscenza, sperimentazioni e proposte concrete per gestione del patrimonio culturale, creando un confronto tra le realtà isolane e quelle nazionali, e spronare la comunità ischitana ad una partecipazione attiva e ad un processo di identificazione con il patrimonio storico ed ambientale dell’isola.

Il primo appuntamento si svolgerà giovedì 25 maggio 2023, ai Giardini La Mortella; con una perfetta convergenza tematica si parlerà di musica in ambienti museali, proprio nel luogo dedicato alla musica, la Sala concerti della Mortella. Il focus è sulle nuove forme di comunicazione del patrimonio museale, con interventi della scrittrice Cinzia Dal Maso, del Centro studi per l’archeologia pubblica Archeostorie®, e del maestro Federico Longo, compositore e direttore d’orchestra, che parleranno di una opera musicale site-specific composta per la Galleria Borghese di Roma.

Il primo appuntamento si svolgerà giovedì 25 maggio 2023, ai Giardini La Mortella; con una perfetta convergenza tematica si parlerà di musica in ambienti museali, proprio nel luogo dedicato alla musica, la Sala concerti della Mortella. Il focus è sulle nuove forme di comunicazione del patrimonio museale, con interventi della scrittrice Cinzia Dal Maso, del Centro studi per l’archeologia pubblica Archeostorie®, e del maestro Federico Longo, compositore e direttore d’orchestra, che parleranno di una opera musicale site-specific composta per la Galleria Borghese di Roma.

A seguire giovedì 15 giugno 2023, sempre ai Giardini La Mortella, una conferenza anch’essa in perfetta sintonia con l’eccezionale contesto dei giardini, in cui Riccardo Motti, professore di Botanica sistematica al dipartimento di Agraria, università Federico II, racconterà dei suoi studi sulla flora antica rappresentata nelle opere d’arte Greco-Romane.

L’appuntamento successivo è previsto l’8 luglio 2023 al museo di Villa Arbusto. Paolo Giulierini, direttore del museo Archeologico nazionale di Napoli; Federico Marazzi, professore di Archeologia cristiana e medievale, all’università Suor Orsola Benincasa; e Maria Luisa Tardugno, soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio – area metropolitana di Napoli presenteranno una riflessione sul mondo Bizantino, prendendo spunto dalla grandiosa mostra organizzata al museo Archeologico di Napoli nel 2022.

Seguirà, il 5 agosto 2023, sempre a Villa Arbusto, l’incontro dedicato alla navigazione nel mondo antico, con una apertura di grande respiro sulle rotte del Mediterraneo presentata da Flavia Frisone, professore associato di Storia greca, all’università del Salento, Lecce.

Il 24 agosto 2023 invece gli incontri tornano ai Giardini La Mortella, dove si parlerà dell’affascinante mestiere dell’archeologo, tra prassi operative, indagini, tecniche e luoghi comuni con l’intervento di Enrico Giannicchedda, professore di Metodologia della ricerca archeologica all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il ruolo dell’Arma dei Carabinieri nella salvaguardia dei Beni Culturali e Ambientali sarà l’argomento affrontato l’8 settembre 2023 ai Giardini La Mortella, con rappresentanti del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e del Comando per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, che racconteranno la capillare opera di tutela e salvaguardia svolta quotidianamente dall’Arma.

Il settimo appuntamento, il 5 ottobre 2023 ai Giardini La Mortella, vedrà convergere tre direttori di aree marine protette: Salvatore Livreri, direttore area marina protetta “Isole Egadi”; Giulia Visconti, direttore area marina protetta “Capo Milazzo”; e Antonino Miccio, direttore area marina protetta “Regno di Nettuno” Isole di Ischia e Procida, per affrontare il tema della tutela delle emergenze archeologiche e monumentali che si trovano nel contesto di aree naturalistiche.

Napoli. Per lo “Scaffale del Mann” presentazione al museo Archeologico nazionale del libro di Stefano De Caro “L’alba di Pompei. Nascita di una città”

Nuovo appuntamento al museo Archeologico nazionale di Napoli con “Lo scaffale del Mann”: mercoledì 15 giugno 2022, alle 17, in sala Conferenze presentazione del libro “L’alba di Pompei. Nascita di una città” di Stefano De Caro. Dopo i saluti del direttore Paolo Giulierini, intervengono con l’autore la giornalista Cinzia Dal Maso, il direttore di ricerca emerito del CNRS-Aix en Provence Claude Albore Livadie, e il docente di Etruscologia all’università di Salerno Luca Cerchiai.

Nuovo appuntamento al museo Archeologico nazionale di Napoli con “Lo scaffale del Mann”: mercoledì 15 giugno 2022, alle 17, in sala Conferenze presentazione del libro “L’alba di Pompei. Nascita di una città” di Stefano De Caro. Dopo i saluti del direttore Paolo Giulierini, intervengono con l’autore la giornalista Cinzia Dal Maso, il direttore di ricerca emerito del CNRS-Aix en Provence Claude Albore Livadie, e il docente di Etruscologia all’università di Salerno Luca Cerchiai.

Copertina del libro “L’alba di Pompei. Nascita di una città”

L’alba di Pompei. Tutti o quasi sanno della fine di Pompei, sepolta da un’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., e ogni giorno gli scavi archeologici aggiungono nuovi dettagli al quadro della città nei suoi ultimi giorni. Del suo inizio invece si sa poco o nulla, l’origine del sito archeologico più famoso al mondo è avvolta da una fitta nebbia, con molte ipotesi e poche certezze. Per rispondere a questi quesiti, Stefano De Caro costruisce la trama di un romanzo storico nelle radici della civiltà dell’Occidente, mescolando con misura dati archeologici a elementi di invenzione.

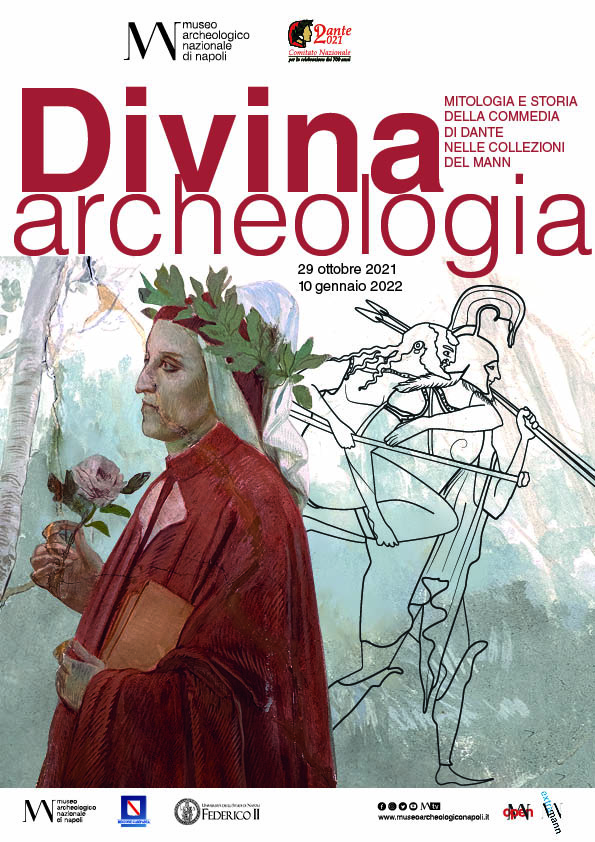

Napoli. Nel giorno del 700mo anniversario dalla morte di Dante il museo Archeologico nazionale presenta la mostra “Divina Archeologia. Mitologia e storia della Divina Commedia nelle Collezioni del Mann”: 56 reperti, in gran parte inediti; due sezioni espositive, tra mito e storia. Progetto di valorizzazione con un podcast dedicato

Lo scorso marzo, in occasione del Dantedì 2021 e delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Alighieri, il museo Archeologico nazionale di Napoli aveva presentato in anteprima digitale, su Facebook ed Instagram, alcune opere dell’esposizione dedicata a “Divina Archeologia. Mitologia e storia della Divina Commedia nelle Collezioni del Mann” (vedi Napoli. In occasione del Dantedì 2021 il museo Archeologico nazionale presenta on line della mostra “Divina Archeologia” (dal 14 settembre), mitologia e storia della Divina Commedia nelle collezioni del Mann. Giulierini: “Racconteremo Dante e il mondo classico. E anche il rapporto del nostro territorio con Virgilio e l’immaginario del Sommo Poeta” | archeologiavocidalpassato). “Annunciamo nel DanteDì la data simbolica scelta per l’inaugurazione della mostra, il 14 settembre 2021”, aveva spiegato il direttore Paolo Giulierini. Il 14 settembre 2021 la mostra “Divina Archeologia. Mitologia e storia della Commedia di Dante nelle collezioni del MANN” non apre (sarà in programma al museo Archeologico nazionale di Napoli dal 29 ottobre 2021 al 10 gennaio 2022: 56 reperti, di cui 40 selezionati dai depositi, manufatti in gran parte poco conosciuti al pubblico o inediti). Ma in questa data emblematica, il direttore Paolo Giulierini traccia le linee guida dell’esposizione: “Perché Dante al museo Archeologico nazionale di Napoli? Divina archeologia, che abbiamo voluto annunciare proprio in occasione del 14 settembre, data della morte del Sommo Poeta 700 anni fa, vuole essere un cammino dantesco originale e pieno di scoperte.

L’affresco da Ercolano con Achille e il centauro Chirone, conservato al Mann (foto Giorgio Albano)

Dante, che fu a Napoli due volte come ambasciatore presso Carlo II d’Angiò, nella Commedia come in altre sue opere ci parla infatti di argomenti e personaggi rappresentati negli straordinari reperti del nostro Museo. Da creature fantastiche, come Cerbero, Medusa, Eracle, Diomede, Ulisse, Teseo, Minosse, il Minotauro, le Arpie, a personaggi storici, a partire da Virgilio, Cesare, Costantino, Traiano. E su una volta del museo c’è anche lui, Dante. Tanti sono poi gli spunti per itinerari dedicati, a Napoli e in Campania, dalla tomba di Virgilio, ai Campi Flegrei, fino alla vicina piazza Dante, dalla facciata del duomo alla Biblioteca nazionale di Napoli che custodisce uno dei primi manoscritti della Commedia. La nostra narrazione è arricchita anche da una serie di podcast che ci condurranno con i loro protagonisti all’interno e all’esterno del Mann”.

La mostra, realizzata con il contributo della Regione Campania, si avvarrà della consulenza scientifica del dipartimento di Studi umanistici dell’università di Napoli “Federico II”, in particolare con il professore Gennaro Ferrante, responsabile scientifico dell’Illuminated Dante Project, e delle collaboratrici Fara Autiero e Serena Picarelli. Al team della “Federico II” sono affidate l’analisi e la scelta delle immagini tratte dai manoscritti medievali della Commedia: queste miniature saranno parte integrante del percorso espositivo, instaurando così un dialogo suggestivo tra il reperto classico ed il mondo al tempo di Dante. Alighieri ed i suoi contemporanei, infatti, studiavano la classicità quasi esclusivamente grazie alle fonti letterarie e, per questo, l’esposizione creerà una saldatura ideale tra espressioni culturali diverse (vasi, statue, affreschi, monete) che hanno “tradotto”, con il proprio linguaggio, la fortuna millenaria della tradizione mitologica.

La mostra, realizzata con il contributo della Regione Campania, si avvarrà della consulenza scientifica del dipartimento di Studi umanistici dell’università di Napoli “Federico II”, in particolare con il professore Gennaro Ferrante, responsabile scientifico dell’Illuminated Dante Project, e delle collaboratrici Fara Autiero e Serena Picarelli. Al team della “Federico II” sono affidate l’analisi e la scelta delle immagini tratte dai manoscritti medievali della Commedia: queste miniature saranno parte integrante del percorso espositivo, instaurando così un dialogo suggestivo tra il reperto classico ed il mondo al tempo di Dante. Alighieri ed i suoi contemporanei, infatti, studiavano la classicità quasi esclusivamente grazie alle fonti letterarie e, per questo, l’esposizione creerà una saldatura ideale tra espressioni culturali diverse (vasi, statue, affreschi, monete) che hanno “tradotto”, con il proprio linguaggio, la fortuna millenaria della tradizione mitologica.

L’esposizione, che potremo ammirare nelle sale degli affreschi del Mann, sarà articolata in due sezioni: “I racconti del mito” e “I personaggi del mito e della storia”. Nella prima parte dell’allestimento, a cura di Valentina Cosentino (segreteria scientifica del museo), saranno illustrati cinque miti, legati a cinque personaggi significativi del poema dantesco: Achille, Teseo, Ercole, Enea, Ulisse. La seconda sezione sarà immaginata come una galleria di ritratti dei personaggi reali o fantastici che Dante incontra nel suo viaggio ultraterreno: quattro le “categorie” narrate, con mostri, dei, figure storiche, scrittori.

La giornalista e scrittrice Cinzia Dal Maso

Il regista Andrea W. Castellanza

Un allestimento e non solo: il 14 settembre, su Spreaker e sulla pagina Facebook del Mann, viene lanciata la prima delle sei puntate della serie “Divina Archeologia podcast”, promossa dal museo Archeologico nazionale di Napoli e realizzata da Archeostorie e NW.Factory.media. Per questo podcast introduttivo, dedicato a Virgilio, ecco un suggestivo viaggio dal presunto sepolcro del poeta a Piedigrotta, giungendo al Lago D’Averno, a Castel dell’Ovo ed, infine, in un ricongiungimento ideale, alle sale del nostro Istituto: musica e parole in un percorso che si svilupperà in altri cinque racconti, diffusi sulle piattaforme podcast e sui canali del Mann, a partire dall’inaugurazione della mostra. Sei puntate, dunque, che raccontano Dante guardandolo da lontano, dal punto di vista di quegli antichi che lui ha usato come metafore di umani vizi e virtù. Ogni puntata è un filo teso tra le epoche per cogliere continuità, connessioni, diversità, stravolgimenti. I brevi testi evocativi di Cinzia Dal Maso e Andrea W. Castellanza, interpretati da attori di vaglia, sono inseriti in un ambiente sonoro che, ideato e realizzato da Erica Magarelli e Francesco Sergnese con la regia di Paolo Righi, è esso stesso racconto. Il risultato è un vero e proprio “podcast narrativo” dove tutto, parole suoni e musiche, concorre armonicamente allo svolgersi del racconto. Divina Archeologia Podcast si ascolta sul sito web del Mann (www.mannapoli.it) e su tutte le piattaforme podcast.

Quello di giugno 2024 sarà un mese intenso di incontri, visite guidate, aperitivi archeologici, promossi dal dipartimento di Studi umanistici dell’università Ca’ Foscari di Venezia, con il Comune di Cavallino Treporti e la soprintendenza di Venezia e laguna, nello scavo della Villa Marittima di Lio Piccolo, il più grande scavo archeologico stratigrafico di epoca romana condotto all’interno nella laguna di Venezia: il tutto nel segno dell’archeologia pubblica e dell’archeologia di comunità. E di “patrimonio partecipato” si parlerà proprio nell’incontro del 7 giugno 2024 con Monica Calcagno, Diego Calaon, Cinzia Dal Maso. Archeologi, studenti, amministratori, cittadini costruiscono insieme una storia contemporanea fatta di elementi antichi per immaginare un futuro sostenibile per il turismo e la residenzialità in un ambiente delicato e unico. Gli eventi sono gratuiti. È necessaria la prenotazione a:

Quello di giugno 2024 sarà un mese intenso di incontri, visite guidate, aperitivi archeologici, promossi dal dipartimento di Studi umanistici dell’università Ca’ Foscari di Venezia, con il Comune di Cavallino Treporti e la soprintendenza di Venezia e laguna, nello scavo della Villa Marittima di Lio Piccolo, il più grande scavo archeologico stratigrafico di epoca romana condotto all’interno nella laguna di Venezia: il tutto nel segno dell’archeologia pubblica e dell’archeologia di comunità. E di “patrimonio partecipato” si parlerà proprio nell’incontro del 7 giugno 2024 con Monica Calcagno, Diego Calaon, Cinzia Dal Maso. Archeologi, studenti, amministratori, cittadini costruiscono insieme una storia contemporanea fatta di elementi antichi per immaginare un futuro sostenibile per il turismo e la residenzialità in un ambiente delicato e unico. Gli eventi sono gratuiti. È necessaria la prenotazione a:

Commenti recenti