Roma. Al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia presentazione di libri di poesia a cura della professoressa Cecilia Bello Minciacchi (università di Roma La Sapienza)

Sabato 24 gennaio 2026, alle 17, in sala della Fortuna del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, presentazione di libri di poesia a cura della professoressa Cecilia Bello Minciacchi (università di Roma La Sapienza) con i poeti Vincenzo Frungillo, Carmen Gallo e Ivan Schiavone, editi nella collana Adamàs dell’editore La Vita Felice. Introduce l’incontro Antonietta Simonelli, funzionario archeologo museo ETRU. In dialogo con gli autori Cecilia Bello Minciacchi, professoressa di Letteratura Italiana contemporanea, Sapienza Università di Roma. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata all’indirizzo mail: mn-etru.comunicazione@cultura.gov.it. Partendo da sguardi, forme e intenzioni poetiche differenti, i tre volumi condividono uno scopo comune: quello di rispecchiare la complessità del mondo contemporaneo. Nello specifico “La luce dell’eclissi” di Vincenzo Frungillo, attraverso un dispositivo filosofico e teatrale, mette in campo la tragedia della biografia sullo sfondo della violenza della storia; con “Stanze per una fuga” Carmen Gallo, tramite un’ironia straniata e a tratti perturbante, ci presenta una galleria di personaggi, per lo più femminili, in rotta con una realtà aggressiva e intimidatoria; le “Didascalie venatorie” di Ivan Schiavone, muovendosi tra mito, allegoria e fantascienza, commentano, in una prosa fortemente ritmica e visionaria, lo stato di crisi permanente che l’umanità si sta trovando ad affrontare.

Sabato 24 gennaio 2026, alle 17, in sala della Fortuna del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, presentazione di libri di poesia a cura della professoressa Cecilia Bello Minciacchi (università di Roma La Sapienza) con i poeti Vincenzo Frungillo, Carmen Gallo e Ivan Schiavone, editi nella collana Adamàs dell’editore La Vita Felice. Introduce l’incontro Antonietta Simonelli, funzionario archeologo museo ETRU. In dialogo con gli autori Cecilia Bello Minciacchi, professoressa di Letteratura Italiana contemporanea, Sapienza Università di Roma. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata all’indirizzo mail: mn-etru.comunicazione@cultura.gov.it. Partendo da sguardi, forme e intenzioni poetiche differenti, i tre volumi condividono uno scopo comune: quello di rispecchiare la complessità del mondo contemporaneo. Nello specifico “La luce dell’eclissi” di Vincenzo Frungillo, attraverso un dispositivo filosofico e teatrale, mette in campo la tragedia della biografia sullo sfondo della violenza della storia; con “Stanze per una fuga” Carmen Gallo, tramite un’ironia straniata e a tratti perturbante, ci presenta una galleria di personaggi, per lo più femminili, in rotta con una realtà aggressiva e intimidatoria; le “Didascalie venatorie” di Ivan Schiavone, muovendosi tra mito, allegoria e fantascienza, commentano, in una prosa fortemente ritmica e visionaria, lo stato di crisi permanente che l’umanità si sta trovando ad affrontare.

Roma. All’università la Sapienza al via il convegno “Mappe e scenari per il futuro del patrimonio culturale. Tre anni di ricerche del Partenariato PNRR CHANGES”: tre giornate di lavori, con 25 sessioni tematiche e oltre 250 contributi, tra presentazioni scientifiche, dimostrazioni tecnologiche e installazioni interattive

Dal 14 al 16 gennaio 2026 alla Città Universitaria della Sapienza Università di Roma, si tiene il convegno “Mappe e scenari per il futuro del patrimonio culturale. Tre anni di ricerche del Partenariato PNRR CHANGES”, che propone un ampio programma scientifico e divulgativo dedicato all’innovazione nel campo del patrimonio culturale, e rappresenta il momento conclusivo del progetto CHANGES (Cultural Heritage Innovation for Next-Gen Sustainable Society), finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Organizzato dalla Fondazione CHANGES, con il ruolo di Hub del progetto, il convegno riunisce la comunità scientifica e gli stakeholder del più ampio ecosistema nazionale impegnato nella ricerca, nella formazione e nel trasferimento tecnologico applicati alla cultura. Nelle tre giornate di lavori, il convegno prevede 25 sessioni tematiche e oltre 250 contributi, tra presentazioni scientifiche, dimostrazioni tecnologiche e installazioni interattive. Attraverso i contributi dei gruppi di ricerca dei nove Spoke del Partenariato, l’iniziativa intende condividere con la comunità scientifica, le istituzioni, il mondo produttivo e i territori i risultati raggiunti in tre anni di attività, offrendo una visione integrata e prospettica sulle trasformazioni in atto e sulle sfide future del patrimonio culturale. Il programma completo su https://www.fondazionechanges.org/convegno-finale/

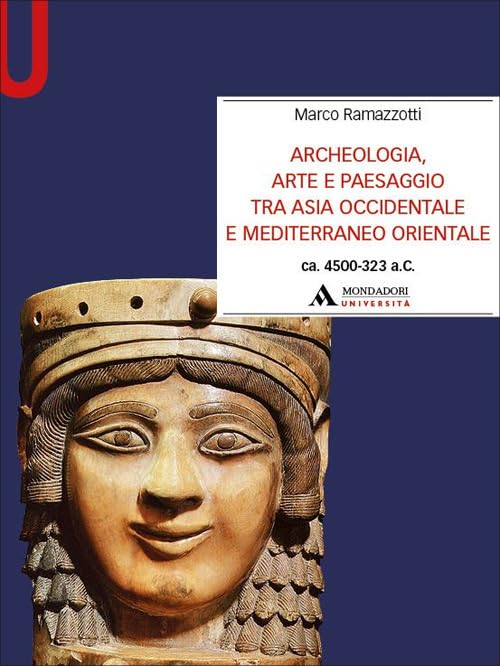

Un libro al giorno. “Archeologia, arte e paesaggio tra Asia occidentale e Mediterraneo orientale (ca. 4500-323 a.C.)” di Marco Ramazzotti che presenta e discute alcuni tra i maggiori contesti archeologici, artistici e insediamentali dell’Eurasia centro-occidentale

Copertina del libro “Archeologia, arte e paesaggio tra Asia occidentale e Mediterraneo orientale (ca. 4500-323 a.C.)” di Marco Ramazzotti

È uscito per i tipi di Mondadori Università il libro “Archeologia arte e paesaggio tra Asia occidentale e Mediterraneo orientale (ca. 4500-323 a.C.)” di Marco Ramazzotti. Questo libro presenta e discute alcuni tra i maggiori contesti archeologici, artistici e insediamentali dell’Eurasia centro-occidentale secondo un approccio geostorico, interdisciplinare e comparativo. I documenti di cultura materiale, figurativa, epigrafica e i dati insediamentali, territoriali e paesaggistici di Mesopotamia, Siria-Palestina, Anatolia, Penisola Arabica e Africa nord-orientale delineano diversi processi complementari e talora sincronici di interazione culturale, economica e simbolica avvenuti tra la metà del V millennio a.C. e la morte di Alessandro Magno in Babilonia nel 323 a.C. È nel corso di questo lungo arco temporale che tra l’Oceano Indiano e il Mediterraneo si formeranno le prime città della storia, gli stati arcaici e gli imperi universali, ed è un’introduzione alla loro complessità e varietà che quest’opera manualistica vuole essere.

Marco Ramazzotti insegna alla Sapienza Università di Roma Archeologia e Storia dell’Arte dell’Asia Occidentale e del Mediterraneo Orientale Antichi al dipartimento di Scienze dell’Antichità. Dirige il Laboratorio di Archeologia Analitica e Sistemi Artificiali Adattivi, l’Atlante del Vicino Oriente antico, la Missione Archeologica della Sapienza nella Penisola Arabica e nel Golfo, e presiede il Corso di Studi in Scienze del Turismo Sostenibile presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.

Iraq. La campagna di scavo 2025 dell’università di Catania a Tell Muhammad (periferia di Baghdad) fa luce su nuovi aspetti della vita quotidiana in Mesopotamia all’epoca di Hammurabi: scoperti un quartiere produttivo, una fucina dotata di forni di diverse dimensioni, un crogiolo in terracotta, sepolture al di sotto dei pavimenti (rituale del kispum)

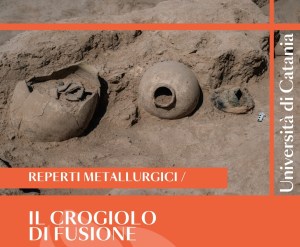

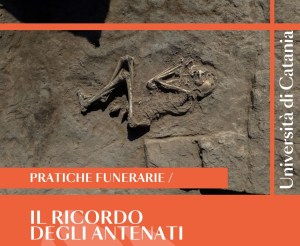

La quinta campagna di scavo (2025) dell’università di Catania a Tell Muhammad, un antico insediamento alla periferia meridionale di Baghdad (Iraq) lungo la valle del Tigri in posizione strategica tra le aree di influenza di Babilonia ed Eshnunna, ha permesso di far luce su nuovi aspetti della vita quotidiana in Mesopotamia nella prima metà del II millennio a.C. La missione, guidata dal prof. Nicola Laneri nell’ambito del progetto ArtourBagh, e a cui ha preso parte l’allievo di II anno Dario Ciacera Macauda, ha portato alla rivelazione di un articolato quartiere produttivo caratterizzato da edifici e spazi destinati ad attività artigianali. Di notevole interesse è il rinvenimento di una fucina dotata di forni di diverse dimensioni, e il ritrovamento di un crogiolo in terracotta, quasi intatto, contenente ancora residui di attività di fusione. Ulteriori informazioni sulla società mesopotamica all’epoca di Hammurabi provengono dalle numerose sepolture rinvenute al di sotto dei pavimenti degli edifici: alcuni individui in posizione fetale avvolti in stuoie, e persino una sepoltura monumentale legata a pratiche rituali. Questi contesti confermano quanto già noto grazie ai testi mesopotamici sul 𝑘𝑖𝑠𝑝𝑢𝑚, un rituale volto a preservare la memoria e il culto degli antenati. I dati raccolti consentono di approfondire la conoscenza delle fasi di occupazione del sito, e la ricostruzione delle relazioni topografiche di Tell Muhammad con i centri limitrofi, tra la fine del III e la prima metà del II millennio. Fine ultimo del progetto sarà la creazione di un parco archeologico volto alla salvaguardia del sito e alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Baghdad.

La quinta campagna di scavo (2025) dell’università di Catania a Tell Muhammad, un antico insediamento alla periferia meridionale di Baghdad (Iraq) lungo la valle del Tigri in posizione strategica tra le aree di influenza di Babilonia ed Eshnunna, ha permesso di far luce su nuovi aspetti della vita quotidiana in Mesopotamia nella prima metà del II millennio a.C. La missione, guidata dal prof. Nicola Laneri nell’ambito del progetto ArtourBagh, e a cui ha preso parte l’allievo di II anno Dario Ciacera Macauda, ha portato alla rivelazione di un articolato quartiere produttivo caratterizzato da edifici e spazi destinati ad attività artigianali. Di notevole interesse è il rinvenimento di una fucina dotata di forni di diverse dimensioni, e il ritrovamento di un crogiolo in terracotta, quasi intatto, contenente ancora residui di attività di fusione. Ulteriori informazioni sulla società mesopotamica all’epoca di Hammurabi provengono dalle numerose sepolture rinvenute al di sotto dei pavimenti degli edifici: alcuni individui in posizione fetale avvolti in stuoie, e persino una sepoltura monumentale legata a pratiche rituali. Questi contesti confermano quanto già noto grazie ai testi mesopotamici sul 𝑘𝑖𝑠𝑝𝑢𝑚, un rituale volto a preservare la memoria e il culto degli antenati. I dati raccolti consentono di approfondire la conoscenza delle fasi di occupazione del sito, e la ricostruzione delle relazioni topografiche di Tell Muhammad con i centri limitrofi, tra la fine del III e la prima metà del II millennio. Fine ultimo del progetto sarà la creazione di un parco archeologico volto alla salvaguardia del sito e alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Baghdad.

Il sito di Tell Muhammad alla periferia di Baghdad in Iraq dove opera la missione dell’università di Catania (foto unict)

“Il fascino dell’antico”, scrive Nicola Laneri nel post Vivere e morire nell’Antica Mesopotamia sull numero del 10 dicembre 2025 di UniCtMagazine, “è da sempre segnato dai resti funerari che gli archeologi fanno emergere dalla terra durante gli scavi archeologici. Quando questi sono diversi dalla nostra tradizione e dai nostri costumi, l’immaginario vaga ancor di più nella speranza di scoprire una nuova dimensione che permetta di ricostruire quel rapporto indissolubile che esite tra la vita quotidiana e il mondo dell’aldilà. Questa fascinazione accresce quando l’opportunità si presenta e il contesto archeologico appartiene ad un luogo, la Mesopotamia, e a un tempo, l’epoca di Hammurabi di Babilonia, lontano ma a noi assai vicino. Ecco quindi che, alla fine della quinta stagione di ricerche archeologiche a Tell Muhammad (Baghdad, Iraq), supportate dal ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) in collaborazione con il State Board of Antiquities and Heritage (SBAH) dell’Iraq, il gruppo di ricerca dell’università di Catania diretto dal prof. Nicola Laneri ha consolidato la propria conoscenza sulla vita degli abitanti di questo importante centro che si trovava lungo la vallata del fiume Tigri al confine tra il mondo di Babilonia e quello di Eshnunna, l’altra grande capitale dell’epoca e posizionata, a circa 40 km da Tell Muhammad, lungo la via commerciale che collegava la Mesopotamia all’Iran attraverso la vallata del fiume Diyala.

Il crogiolo di fusione scoperto nel sito di Tell Muhammad in Iraq dalla missione dell’univesrità di Catania (foto unict)

“Le intense attività di scavo durate due mesi – continua Laneri – hanno messo in luce ampi quartieri produttivi che si trovano all’interno di edifici posti lungo la cinta muraria e la porta d’ingresso e che, in un caso, mostrano la presenza di una sorta di fucina con una serie di forni e fornelli in terracotta oltre alla possibile presenza di una canna fumaria. All’interno di questo ampio settore, la produzione di cibo si mescolava a quella di metalli, come evidenziato dalla scoperta di un crogiolo di terracotta quasi intatto al cui interno si trovavano ancora i resti della fusione dei metalli e che è tra i pochi esemplari trovati in contesti archeologici della Mesopotamia. Questa scoperta si aggiunge al quartiere con due ampie fornaci per la produzione del vasellame in ceramica scavato negli anni precedenti e che permette una ricostruzione sempre più chiara sulle attività lavorative che segnavano la quotidianità degli antichi abitanti di Tell Muhammad. Ma l’aspetto straordinario di questa stagione è stata la costante presenza di tombe di infanti, adolescenti, ma anche di alcuni individui adulti posti al di sotto dei pavimenti di questi edifici. I morti continuavano quindi a seguire la vita dei vivi attraverso una contiguità tra spazi produttivi e quelli dedicati al mondo degli inferi.

Scheletro in posizione fetale dal sito di Tell Muhammad in Iraq dove opera la missione dell’univesrità di Catania (foto unict)

“Le modalità di deposizione dei defunti differivano – spiega Laneri -e osserviamo, ad esempio, la presenza di un infante avvolto in una stuoia sigillata con bitume e frammenti di una giara di ceramica, oppure di alcuni adulti deposti in posizione fetale, ovvero di un individuo con le gambe allargate e le mani sul pube accompagnato da due alti bicchieri in ceramica che rappresentavano il corredo funerario. Quest’ultimo defunto si trovava deposto in una tomba con volta in mattoni crudi all’interno di una stanza dedicata al culto dei defunti che prevedeva libagioni fatte davanti ad un altare in mattoni. I testi mesopotamici ci ricordano che la rimembranza dei defunti (denominata kispum in Accadico) avveniva esattamente come evidenziato dal contesto archeologico appena descritto. A Tell Muhammad, il connubio tra vita e morte doveva essere un trait d’union costante non solo grazie alla presenza di tombe all’interno degli edifici o di altari dedicati al culto dei defunti, ma grazie all’iconografia riconoscibile nei numerosi sigilli cilindrici (oggetti che segnano la dimensione pubblica degli abitanti) trovati in questi anni e che presenta una quasi costante presenza di almeno uno scorpione che era simbolo della divinità mesopotamica degli inferi Išḫara.

Un momento della visita dell’ambasciatore italiano a Baghdad, Niccolò Fontana, sul sito di Tell Muhammad in Iraq (foto unict)

“I due intensi mesi di attività, che si sono conclusi con la visita dell’Ambasciatore in Iraq Niccoló Fontana e della sua consorte Tania Morrocchi, hanno quindi permesso di comprendere meglio la quotidianità dell’antica Mesopotamia che diverrà centrale nella futura narrazione prevista con il parco archeologico di Tell Muhammad e Tell Harmal che, grazie al progetto ArtourBagh finanziato dal MAECI attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS) e che vede la collaborazione tra l’università di Bologna e di Catania, proporrà al centro di Baghdad la possibilità degli eventi che hanno segnato l’epoca del sovrano Hammurabi di Babilonia e della conflittualità con l’altro grande centro dell’epoca, Eshnunna, dove un team di giovani ricercatori dell’università di Catania, del CNR e dello SBAH sta completando una attenta analisi territoriale.

Gruppo di ricercatori e studiosi della missione dell’università di Catania a Tell Muhammad in Iraq (foto unict)

“Alla fine questa lunga avventura – conclude Laneri – ci auguriamo che tutte le preziose informazioni raccolte da giovani e preziosi studiosi (Antonino Mazzaglia, Chiara Pappalardo), dottorandi (Rachele Mammana, Alice Mendola, Aurora Borgesi), allievi della Scuola di Specializzazione (Emanuela Scalisi e Dario Macauda) e studenti (Vittorio Azzaro e Giulia La Causa) dell’università di Catania, del CNR e dell’università di Roma La Sapienza, nel corso di questi anni di ricerche potranno permettere di ricostruire e condividere a Baghdad la storia della Mesopotamia all’epoca di Hammurabi di Babilonia grazie alla missione archeologica dell’università di Catania”.

Un libro al giorno. “Che cos’è l’archeologia sperimentale” di Cristina Lemorini: introduzione ai principi fondamentali, alla metodologia e alle potenzialità didattiche dell’archeologia sperimentale

È uscito per i tipi di Carocci editore il libro “Che cos’è l’archeologia sperimentale” di Cristina Lemorini. Quale ruolo può avere lo studio del passato nel nostro mondo moderno, globalizzato, ipertecnologico e proiettato nel futuro? Il libro, stimolando la riflessione sull’importanza di conoscere le comunità antiche per immaginare un futuro più sostenibile, presenta una chiara e concisa introduzione ai principi fondamentali, alla metodologia e alle potenzialità didattiche dell’archeologia sperimentale. Questa affascinante disciplina replica e testa oggetti, strumenti e situazioni del passato seguendo un rigoroso protocollo sperimentale che prevede, tra l’altro, l’utilizzo di materie, tecniche e processi produttivi il più possibile simili a quelli dell’epoca a cui appartengono. Ciò permette di acquisire molte informazioni non solo sul singolo reperto ma anche sul suo contesto sociale e di utilizzo, fornisce agli archeologi ulteriori dati per verificare le proprie ipotesi e, perché no, offre un modo coinvolgente per insegnare e divulgare la storia antica.

Cristina Lemorini è professore associato di Preistoria e Protostoria alla Sapienza Università Roma, dove insegna Archeologia sperimentale e Analisi delle tracce d’uso e dei residui applicata a manufatti archeologici.

Un libro al giorno. “Tradurre e mettere in scena il teatro antico. Ippolito portatore di corona, Elena, Filottete, Eraclidi” di Anna Maria Belardinelli con le opere realizzate e messe in scena dal progetto Theatron

È uscito per i tipi de L’Erma di Bretschneider il libro “Tradurre e mettere in scena il teatro antico. Ippolito portatore di corona, Elena, Filottete, Eraclidi” di Anna Maria Belardinelli. Il libro ospita le traduzioni dell’Ippolito, dell’Elena di Euripide, del Filottete di Sofocle e degli Eraclidi di Euripide, realizzate e messe in scena dal progetto Theatron. Teatro Antico alla Sapienza. Precedute da una premessa di A. M. Belardinelli, coordinatrice del progetto, le traduzioni sono introdotte da quattro brevi saggi in cui si dà conto delle linee ermeneutiche ispiratrici delle scelte traduttive, sempre comunque nell’ottica di rendere i drammi fruibili anche da un pubblico di non addetti ai lavori, in linea con l’ispirazione democratica e collettiva del teatro ateniese di V secolo a.C.

Anna Maria Belardinelli è professore ordinario di Filologia classica alla Sapienza Università di Roma. L’ambito di ricerca privilegiato è il dramma attico, del quale studia vari aspetti, dalla storia e critica del testo, alla traduzione, alla tecnica drammaturgica, ai rapporti intertestuali tra i due generi, alla ricezione antica, alla fortuna. Particolare interesse è rivolto, in ambito tragico, a Eschilo e a Euripide; in ambito comico, ad Aristofane, e, soprattutto, a Menandro. Della produzione comica antica studia inoltre le opere frammentarie di commediografi del IV e del III secolo a.C. dei quali ha curato la redazione di alcune voci in The Encyclopedia of Greek Comedy pubblicata da A. Sommerstein (2019). Dal 2010 è coordinatrice del progetto Theatron. Teatro Antico alla Sapienza, con cui appronta e pubblica traduzioni dei testi teatrali antichi pensate per la messa in scena.

Civitavecchia. In Comune presentazione del progetto “Centumcellae – Litoralis. Conoscenza, formazione e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico della costiera civitavecchiese” che punta a connettere in un unico circuito di conoscenza, formazione e turismo culturale i luoghi simbolo della storia antica del territorio. Fulcro del sistema il museo Archeologico nazionale al quale viene restituita dall’Etru una rara sors plumbea

Giovedì 4 dicembre 2025, alle 15, l’Aula Pucci del Comune di Civitavecchia diventa la porta d’ingresso a una nuova narrazione del litorale: il mare, i santuari etruschi, le ville romane e i paesaggi storici della costiera civitavecchiese vengono riuniti in un unico racconto grazie al progetto “Centumcellae – Litoralis. Conoscenza, formazione e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico della costiera civitavecchiese”. In questa occasione farà ritorno in città anche un reperto raro e prezioso: la sors plumbea del santuario etrusco di Punta della Vipera. Promosso in partenariato da Comune di Civitavecchia, direzione regionale Musei nazionali Lazio – museo Archeologico nazionale di Civitavecchia, soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, DiSCo Lazio, Sapienza università di Roma, università della Tuscia, Consorzio Polo Universitario di Civitavecchia e Associazione Archeologica Centumcellae 1911, il progetto Centumcellae – Litoralis nasce per connettere in un unico circuito di conoscenza, formazione e turismo culturale i luoghi simbolo della storia antica del territorio. L’iniziativa è stata finanziata nell’ambito del Bando DiSCo Lazio 2025 e dal Comune di Civitavecchia, con l’obiettivo di costruire una nuova offerta culturale e turistica fondata sulla conoscenza del contesto storico e ambientale della costiera: un’azione integrata che unisce ricerca scientifica, didattica universitaria, iniziative divulgative e itinerari di visita. L’appuntamento del 4 dicembre 2025, a Ingresso libero, senza prenotazione, rappresenta così il primo passo di un progetto più ampio, che mira a fare della costa civitavecchiese un laboratorio di buone pratiche per la tutela, la ricerca, la formazione e la valorizzazione condivisa del patrimonio culturale, in stretto dialogo tra istituzioni, università, enti locali e comunità.

Nella prima fase del progetto, il sistema mette in rete alcuni dei siti più significativi – e in parte ancora poco noti al grande pubblico – del litorale civitavecchiese: l’insediamento di Aquae Tauri, le Terme Taurine e la cosiddetta Villa Pulcherrima; la necropoli etrusca de La Scaglia; l’insediamento costiero de La Frasca, la villa costiera di Torre Valdaliga e il complesso costiero de La Mattonara; il santuario etrusco di Punta della Vipera e la Rocca di Civitavecchia. Fulcro del sistema è il museo Archeologico nazionale di Civitavecchia, vero e proprio “faro culturale” della città, che conserva il patrimonio materiale dei siti coinvolti e che, entro il 2026, sarà protagonista di un percorso di rinnovamento del proprio allestimento per restituire in maniera ancora più efficace le molteplici valenze storico-archeologiche espresse dal territorio.

La giornata del 4 dicembre 2025 si apre con i saluti istituzionali del sindaco di Civitavecchia, dei rappresentanti di DiSCo Lazio, della Direzione regionale Musei nazionali Lazio, della soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, dei vertici dei Dipartimenti e degli Atenei coinvolti e del Consorzio Polo Universitario di Civitavecchia. Segue la presentazione del progetto “Centumcellae – Litoralis”, del nuovo logo e delle attività previste, a cura del Comune, del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia e dei docenti universitari partner dell’iniziativa. Un momento centrale dell’incontro sarà dedicato al santuario etrusco di Punta della Vipera, complesso sacro costiero dedicato alla dea Minerva con funzioni oracolari, in connessione con l’insediamento della Castellina del Marangone. Qui, alla metà degli anni Sessanta del Novecento, fu rinvenuta una rara sors plumbea (pedina oracolare), oggetto oggi di un significativo gesto di restituzione: grazie alla disponibilità del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, la sors tornerà infatti al museo Archeologico nazionale di Civitavecchia, rientrando nel suo contesto territoriale e museale originario. Nel corso del pomeriggio verranno presentate le vecchie e nuove ricerche sul santuario di Punta della Vipera, condotte in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, e il nuovo riallestimento della sala museale dedicata al complesso sacro, che offrirà al pubblico un percorso aggiornato e immersivo sulla storia del santuario e sui materiali rinvenuti.

Roma. La 15.ma edizione di Musei in Musica alle università: dalla Sapienza a E-Campus alla Luiss. Il programma

Musei, spazi espositivi, istituzioni estere ma anche i luoghi del sapere e dell’istruzione. L’edizione 2025 di Musei in Musica arriverà ancora una volta nelle università pubbliche e private della città con un ampio programma di iniziative. Come quelle messe in campo dalla SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA che aprirà straordinariamente il proprio Polo Museale dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ore 23 o, in alcuni casi, 23.30) consentendo di partecipare gratuitamente a concerti e a visite guidate. A dare il via all’iniziativa, alle 20 nel Nuovo Teatro Ateneo, il concerto inaugurale Pavane, contes et chansons con l’orchestra MuSa Classica diretta da Demetrio Moricca che guiderà il pubblico lungo un percorso dedicato alla raffinatezza della musica europea tra XIX e XX secolo, passando dal colore timbrico di Maurice Ravel al lirismo cantabile di Edward Elgar. Info orari e programmazione: http://www.uniroma1.it. Apertura straordinaria anche per l’UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS di via Matera (dalle 20.30 alle 23.30, ultimo ingresso ore 23) che aderisce all’iniziativa proponendo uno spettacolo di tango argentino, con la musica eseguita dal trio Daria Rossi Poisa (violoncello), Gabriela Gali (bandoneon), Antonella Neri (piano) e le performance di ballo affidate ai danzatori professionisti Juliana Figueredo, Fabiano Silveira, Arianna Aramini, Renato Serrecchia e al maestro Pablo Garcia. Ulteriore opportunità per i cittadini è l’apertura straordinaria della sede di Villa Alberoni dell’UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI (dalle 20.30 alle 22), i cui spazi saranno visitabili con due turni di ingresso (alle 20.30 e alle 21.15). Il percorso sarà accompagnato da un sottofondo musicale dei brani prodotti dalla casa discografica Luiss Baccano. Accesso gratuito previa registrazione.

Roma. A corollario della mostra “I Tesori dei Faraoni” già sold out i tre incontri su “Una sapienza egizia” con Angelo Colonna, Paola Buzi, Patrizia Piacentini, e le tre lectio magistralis con Christian Greco, Tarek el Awady e Gianluca Miniaci. Ma su YouTube ci saranno le registrazioni

Incontri sold out alle Scuderie del Quirinale a Roma per la mostra “I Tesori dei Faraoni”. Si tratta del ciclo di tre incontri “Una sapienza egizia” realizzato in collaborazione con il dipartimento di Storia Antropologia, Religioni Arte e Spettacolo dell’università La Sapienza di Roma e con il contributo di professori universitari di Egittologia e Civiltà Copta. E del ciclo di tre “Lectio Magistralis” tenute da grandissimi esperti in ambiti specifici: Tarek el Awady, curatore della mostra, Christian Greco, direttore del museo Egizio di Torino e Gianluca Miniaci, professore in Archeologia Lingua e Storia dell’Antico Egitto all’università di Pisa. Non è più possibile riservare dei posti per partecipare, ma è possibile rivedere le registrazioni complete di tutti i nostri incontri di approfondimento sul nostro canale YouTube (Scuderie del Quirinale) e sul sito web della pagina delle Scuderie del quirinale, qualche giorno dopo l’incontro stesso.

Giovedì 20 novembre 2025, alle 18: “Il mondo divino: segni, figure, miti” a cura di Angelo Colonna, professore di Egittologia e Civiltà Copta, in collaborazione con l’università La Sapienza di Roma.

Giovedì 27 novembre 2025, alle 18: “Le parole degli dei: lingua e scritture nell’Antico Egitto” a cura di Paola Buzi, professoressa di Egittologia e Civiltà Copta, in collaborazione con l’università La Sapienza di Roma

Giovedì 4 dicembre 2025, alle 18: “L’arte orafa tra tecnologia e simbologia” a cura di Patrizia Piacentini, professoressa di Egittologia e Civiltà Copta all’università di Milano Statale, in collaborazione con l’università La Sapienza di Roma.

Giovedì 15 gennaio 2026, alle 18: lectio magistralis “Il viaggio nell’Aldilà nelle tombe regali del Nuovo Regno” a cura Christian Greco, direttore del museo Egizio di Torino.

Giovedì 22 gennaio (e non mercoledì 21 novembre) 2026, alle 18: lectio magistralis “I Tesori dei Faraoni” con Tarek el Awady, curatore della mostra Tesori dei Faraoni, che conduce i partecipanti, in conversazione con la professoressa Paola Buzi e il professor Angelo Colonna dell’università La Sapienza di Roma, in un viaggio attraverso i grandi tesori esposti nella mostra “Tesori dei Faraoni”.

Martedì 27 gennaio 2026, alle 18: lectio magistralis “Il tesoro perduto della regina Ahhotep” a cura di Gianluca Miniaci, professore di Archeologia Lingua e Storia dell’Antico Egitto all’università di Pisa, col quale di andrà sulle tracce di una regina di nome Ahhotep, vissuta verso il 1550 a.C., un periodo particolarmente buio della storia dell’Egitto antico.

Roma. Al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia presentazione del libro “Dioniso. Il dio dei misteri” (Giunti editore) di Cristoforo Gorno

Martedì 18 novembre 2025, alle 17.30, al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia presentazione dell’ultimo libro di Cristoforo Gorno “Dioniso. Il dio dei misteri” (Giunti editore) che racconta la grande avventura del Dio più ribelle dell’Olimpo, signore dei misteri e della follia: Dioniso. Introduce Luana Toniolo, direttrice del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia. Dialogano con l’Autore: Laura Maria Michetti, professoressa di Etruscologia, Università La Sapienza di Roma; e David Riondino, poeta e autore. Ingresso libero in sala fortuna fino ad esaurimento posti. Prenotazioni all’indirizzo mail mn-etru.comunicazione@cultura.gov.it.

Dioniso. Il dio dei misteri. Quando pensiamo a Dioniso, le prime cose che immaginiamo sono il vino, la dissolutezza, i rituali bacchici dove i partecipanti perdono la ragione per guadagnare l’estasi dei sensi. Ma il dio che conosciamo anche come Bacco è molto più di questo, ed è pronto a raccontare la sua storia. Figlio dell’amore clandestino tra Zeus e la giovane principessa tebana Semele, che muore nel metterlo al mondo, Dioniso viene respinto dalla famiglia della madre e perseguitato dalla gelosia di Era. In seguito, prende sempre più le distanze dalle altre divinità, rifiutandosi di andare a vivere sull’Olimpo e viaggiando tra i mortali, guidato dalla curiosità e dalla sua volontà di sedurre il mondo. Durante i suoi vagabondaggi conosce la bellezza dell’amore e il dolore della perdita, coltiva l’amicizia con gli uomini, gli animali e la natura selvaggia, diffonde il dono del vino e raccoglie intorno a sé un seguito di devoti, le Baccanti e i Satiri. Tuttavia, in molti dubitano di lui e del fatto che sia davvero un dio. La resa dei conti si avvicina sempre di più: Dioniso rischia di perdere tutto ciò che ha costruito…

Cristoforo Gorno, autore e divulgatore storico, dà voce al dio dei misteri in un romanzo appassionante tutto da scoprire: la verità, come insegna Dioniso, si nasconde nelle pieghe della follia, di cui solo lui conosce i segreti.

Commenti recenti