Appia antica (Roma). All’Ex Cartiera Latina la giornata di studi “Come comunicare l’archeologia oggi? Roma e il suo territorio” per riflettere su modelli e buone pratiche di comunicazione in ambito archeologico. Ecco il programma

Come raccontiamo l’archeologia oggi? Riflettiamo abbastanza su metodi e strategie? Troviamo modi sempre nuovi e diversi per far dialogare i resti del passato con tutti noi? Fino a che punto usiamo il passato per vivere il presente? E come? A quali strumentalizzazioni è soggetto oggi l’uso politico del passato? Domande a cui tenterà di dare una risposta venerdì 19 settembre 2025, dalle 9.30, all’Ex Cartiera Latina, sede del parco regionale dell’Appia Antica, in via Appia Antica 42 a Roma, la giornata di studi “Come comunicare l’archeologia oggi? Roma e il suo territorio”, finalizzata a riflettere su modelli e buone pratiche di comunicazione in ambito archeologico con un focus su Roma e il suo territorio. La giornata di studi è organizzata dall’università di Ferrara, nata dall’idea di Rachele Dubbini, professoressa di Archeologia classica del dipartimento di Studi umanistici di Unife, in collaborazione con il Team Comunicazione del progetto archeologico Appia Antica 39 e all’interno del più ampio Laboratorio ECeC (Eredità Culturali e Comunità) con il contributo di Chiara Maria Marchetti, responsabile degli eventi ad Appia Antica 39. L’iniziativa è finanziata da un progetto 5×1000 dell’università di Ferrara, ha il supporto della Città Metropolitana di Roma e della Fondazione Patrum LUmen Sustine e gode dell’ospitalità del parco regionale dell’Appia Antica. La giornata è incentrata sul tema della comunicazione in ambito archeologico, in relazione soprattutto a scavi e progetti archeologici, per riflettere su casi studio ed esempi fruttuosi presenti sul territorio di Roma e dintorni, con lo scopo di avviare una nuova stagione di studi sul tema. L’evento rappresenta un’occasione per dialogare con e tra ricercatrici e ricercatori, professioniste/i e Istituti che si occupano di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico.

PROGRAMMA. Sessione mattutina. Alle 9.30, saluti istituzionali: Enrico Maria Guarneri, parco regionale dell’Appia Antica; Mariano Angelucci, Città metropolitana di Roma Capitale; Francesco Nazzaro, capo di gabinetto Città metropolitana di Roma Capitale; Simone Quilici, parco archeologico dell’Appia Antica; Marina Marcelli, sovrintendenza Capitolina. Nuove prospettive del Parco dell’Appia Antica: chair Martina Almonte (musei e parchi archeologici di Praeneste e Gabii). Alle 10, Caterina Rossetti (parco regionale dell’Appia Antica), “Cancelli aperti: l’archeologia per il pubblico al parco regionale dell’Appia Antica”; 10.20, Lorenza Campanella (parco archeologico dell’Appia Antica), “Raccontare la Regina Viarum. Esperienze di comunicazione e strategie di valorizzazione digitale nel Parco Archeologico dell’Appia Antica”; 10.40, Stefano Roascio (parco archeologico dell’Appia Antica), “Il percorso multimediale di Cecilia Metella/Castrum Caetani: dalla conoscenza alla valorizzazione”; 11, coffee break; 11.30, Santino Alessandro Cugno (parco archeologico dell’Appia Antica), “Esperienze di Archeologia Pubblica al Parco Archeologico delle Tombe di Via Latina: il fumetto storico su Demetriade, la Gens Anicia e la Via Latina”. Nuove forme di mediazione: Chair Chiara Maria Marchetti (Unife). Alle 11.50, Ian Ragueiro-Salcedo (Unife), “Raccontare l’Antica Roma con i videogiochi: nuove prospettive da Appia Antica 39”; 12.10, Jessica Mongillo (Unife), Benedetto Bramante (Unife), Michela di Meola Rotunno (Unife), Ian Ragueiro-Salcedo (Unife), Nicolò Scialpi (Unife), “Microfoni e necropoli: raccontare lutto, morte e archeologia in un podcast”; 12.30, Laura Larcan, giornalista, “Discussioni e considerazioni finali”; 13, pausa pranzo.

Sessione pomeridiana. Archeologia e social media: un bluff o una grande possibilità?: Chair: Rachele Dubbini (Unife). Alle 14.30, Marco Pedroni (Unife), “Narrazioni pubbliche dell’antico: archeologia, identità e potere nella comunicazione culturale contemporanea”; 14.50, Giulia Banfi (Unife), “Dallo scavo al feed digitale: raccontare l’archeologia tra algoritmi e social”; 15.10, Astrid D’Eredità (parco archeologico del Colosseo), “Quante storie… Cronaca di una giornata nella comunicazione del Parco Archeologico del Colosseo”; 15.30, Marina Lo Blundo (parco archeologico di Ostia antica), “Comunicare l’archeologia sui social istituzionali dei Musei. Il punto di vista del Parco archeologico di Ostia antica”; 15.30, coffee break; 16, Valeria Di Cola (progetto “Muri per tutti”), “Stories dalla terra: l’archeologia stratigrafica nella comunicazione via social”; 16.20, Michela di Meola Rotunno (Unife), Christian Bello (Unife), Martina De Giuseppe (Unife), “Appia Antica 39 e la sfida social”; 16.40, Gian Marco D’Eusebi (divulgatore social e content creator), “Giulio Cesare era un influencer”; 17, Cinzia Dal Maso, giornalista, discussione e considerazioni finali.

Appia antica (Roma). Al complesso di Capo di Bove presentazione del progetto V.I.S.T.A. – A Multimodal Approach to Landscape Perception: esperienza immersiva sullo scavo archeologico di via Appia Antica 39

Come cambia la nostra percezione di un paesaggio antico quando lo viviamo da vicino? E cosa succede se un sito archeologico diventa anche un luogo di partecipazione e comunità? Lo possiamo scoprire sabato 21 giugno 2025, alle 9.30, in sala conferenze del complesso di Capo di Bove nel parco archeologico dell’Appia Antica, in via Appia Antica 222 a Roma, con il lancio pubblico del progetto V.I.S.T.A. – A Multimodal Approach to Landscape Perception in the Appia Antica 39 Archaeological Site, nato come spin off della mia tesi di dottorato e recentemente selezionato a livello internazionale per accedere ai servizi dell’infrastruttura H2IOSC del Consiglio nazionale delle Ricerche. Il progetto si propone di indagare in che modo le attività partecipative svolte nel sito di via Appia Antica 39 (AA39) durante le campagne di scavo abbiano influenzato la percezione del paesaggio antico da parte della comunità. Per farlo, sarà realizzato un esperimento innovativo che coinvolgerà circa 40 persone, tra chi ha già preso parte alle iniziative del sito e chi non vi ha mai partecipato. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere questa occasione registrati al link: https://www.eventbrite.it/…/vistaviaggio-tra…

Progetto V.I.S.T.A.: viaggio tra archeologia, tecnologia e percezione del paesaggio nel sito Appia Antica 39 (foto parco archeologico appia antica)

I partecipanti avranno l’opportunità unica di sperimentare in anteprima una nuova esperienza immersiva in ambiente virtuale, sviluppata con la piattaforma Interlumo; scoprire come la tecnologia può rivelare in tempo reale i comportamenti degli utenti (movimenti, attenzione, tracciamento oculare); contribuire a una ricerca scientifica che unisce archeologia, psicologia della percezione e innovazione digitale. Un’occasione per gli appassionati di archeologia, tecnologia, o semplicemente curiosi di esplorare nuovi modi di “vedere” il passato.

Firenze. Etruschi protagonisti agli Uffizi con la rassegna “Gli Etruschi: nuove ricerche nuove scoperte nuove storie”, 15 incontri di approfondimento il mercoledì da giugno a ottobre. Apre Sassatelli con “Gli Etruschi tra luoghi comuni e realtà storiche”. Ecco tutto il programma

Mercoledì 11 giugno 2025, alle 17, all’auditorium Paolucci delle Gallerie degli Uffizi a Firenze con la conferenza “Gli Etruschi tra luoghi comuni e realtà storiche”, Giuseppe Sassatelli, presidente Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, apre la rassegna “Gli Etruschi: nuove ricerche, nuove scoperte, nuove storie”. A 40 anni dall’“Anno degli Etruschi”, il 1985, iniziativa della Regione Toscana alla quale hanno partecipato Università, Soprintendenze, Musei e, con un ruolo di coordinamento culturale, anche l’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, con importanti mostre a Firenze, Arezzo, Siena, Volterra, Orbetello Cortona e Perugia nelle quali furono presentati e illustrati al pubblico monumenti e materiali degli Etruschi e della loro civiltà, sono moltissime le novità dovute a scavi e ricerche. Ecco dunque “Gli Etruschi: nuove ricerche, nuove scoperte, nuove storie”, rassegna di 15 incontri di approfondimento, con al centro gli Etruschi, i loro misteri, le loro origini e la loro storia, organizzata dalle Gallerie degli Uffizi e dall’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici con sede a Firenze in collaborazione con la Regione Toscana. Le conferenze, ospitate nell’auditorium Paolucci delle Gallerie degli Uffizi, si svolgeranno di mercoledì dall’11 giugno all’8 ottobre 2025 (con inizio alle 17). A parlare saranno docenti universitari, specialisti ed esperti della misteriosa civiltà mediterranea. La partecipazione sarà a ingresso libero.

L’obiettivo del ciclo di incontri agli Uffizi è affrontare in modo organico e coerente tutte le principali novità sui più rilevanti aspetti della storia e dell’archeologia degli Etruschi, per offrire al pubblico interessato un quadro completo e aggiornato su questa civiltà, affrontandone e illustrandone i temi di maggiore importanza. Dal dibattutissimo problema delle origini, si passerà a quello altrettanto caldo della lingua, a quello delle città e della loro organizzazione interna, ai luoghi di sepoltura (le grandi necropoli d’Etruria), ai culti e alla religione, alle manifestazioni artistiche (scultura, pittura, bronzistica), alla struttura politica e alle cariche magistratuali, alla loro presenza territoriale nell’Italia antica, dal Po al Sele, con una ampiezza maggiore rispetto a quanto solitamente si credeva, al loro ruolo di navigatori e commercianti nel Mediterraneo, ai rapporti e alle relazioni culturali con i Greci e con gli altri popoli dell’Italia Antica, e alla loro fine nell’impatto con Roma.

CALENDARIO CONFERENZE, il mercoledì alle 17, all’auditorium Paolucci, piazzale degli Uffizi 6, a Firenze: 11 giugno, “Gli Etruschi tra luoghi comuni e realtà storiche” (Giuseppe Sassatelli, presidente Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici); 18 giugno, “La lingua: dal “mistero” alla conoscenza: nuovi testi, nuove letture” (Enrico Benelli, università di Roma Tre); 25 giugno, “L’architettura: Case e palazzi” (Simonetta Stopponi, università di Perugia); 2 luglio, “L’architettura: Le tombe” (Alessandro Naso, università di Napoli Federico II); 9 luglio, “Politica e istituzioni: i magistrati e le città” (Daniele Federico Maras, direttore museo Archeologico nazionale di Firenze); 16 luglio, “La pittura: nuovi documenti e nuove interpretazioni” (Daniele Federico Maras, direttore museo Archeologico nazionale di Firenze); 23 luglio, “La religione: santuari, divinità e culti” (Laura Michetti, università di Roma La Sapienza); 30 luglio, “Le arti: botteghe “locali” e artigiani “venuti da fuori” (Stefano Bruni, università di Ferrara); 6 agosto, “…Ancora sull’origine degli Etruschi” (Vincenzo Bellelli, direttore parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia); 3 settembre, “Gli Etruschi e il Mediterraneo orientale” (Maurizio Sannibale, Musei Vaticani); 10 settembre, “Etruschi e Greci” (Maurizio Harari, università di Pavia); 17 settembre, “Gli Etruschi a Pompei e in Campania” (Luca Cerchiai, università di Salerno); 24 settembre, “Etruschi e Italici” (Gianluca Tagliamonte, università di Lecce); 1° ottobre, “Gli Etruschi nella valle del Po” (Elisabetta Govi, università di Bologna); 8 ottobre, “La fine degli Etruschi” (Jacopo Tabolli, università per Stranieri di Siena).

Fumane (Vr). Riapertura stagionale della Grotta di Fumane tra i più significativi siti archeologici preistorici d’Europa: visite guidate con archeologo. Eventi speciali per l’apertura del 1° marzo con dimostrazioni di scheggiatura e uso dei colori

Una visita guidata all’interno della Grotta di Fumane (Vr) in Valpolicella (foto comune di fumane)

Dopo il grande successo della scorsa stagione, la Grotta di Fumane – in via Progni a Fumane (Vr) – è pronta ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati di archeologia per un’esperienza unica alla scoperta della preistoria. La Grotta di Fumane è tra i più significativi siti archeologi1ci preistorici d’Europa: una full immersion in oltre 170.000 anni di storia umana! Questa meraviglia archeologica della Valpolicella offre spunti unici sulla vita, l’evoluzione tecnologica e le espressioni simboliche dei nostri antenati.

A partire da sabato 1° marzo 2025, il sito sarà aperto ogni fine settimana e nei giorni festivi, offrendo un’opportunità imperdibile per immergersi nella storia antica dell’uomo. Orari di apertura (da marzo a ottobre 2025): mattina, prima visita alle 10, seconda alle 11.30; pomeriggio, prima visita alle 15 e seconda alle 16.30. Le visite della durata di un’ora saranno guidate dagli archeologi e dalle archeologhe di ArcheoVea Impresa Culturale e dell’università di Ferrara, che accompagneranno i visitatori in un affascinante viaggio attraverso migliaia di anni di storia. Info e prenotazioni: www.grottadifumane.it, email: info@grottadifumane.it, telefono: 320.8951139.

Attività didattiche alla Grotta di Fumane (Vr) (foto comune di fumane)

Weekend di apertura speciale: 1°-2 marzo 2025. Per celebrare la riapertura, il primo fine settimana di marzo 2025 è caratterizzato da un evento speciale: oltre alla consueta visita guidata, i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni sulla scheggiatura della pietra e sull’uso dei colori nella preistoria. Un’occasione unica per osservare dal vivo le tecniche utilizzate dai nostri antenati! In via promozionale, il costo del biglietto per questo weekend è di soli 5 euro.

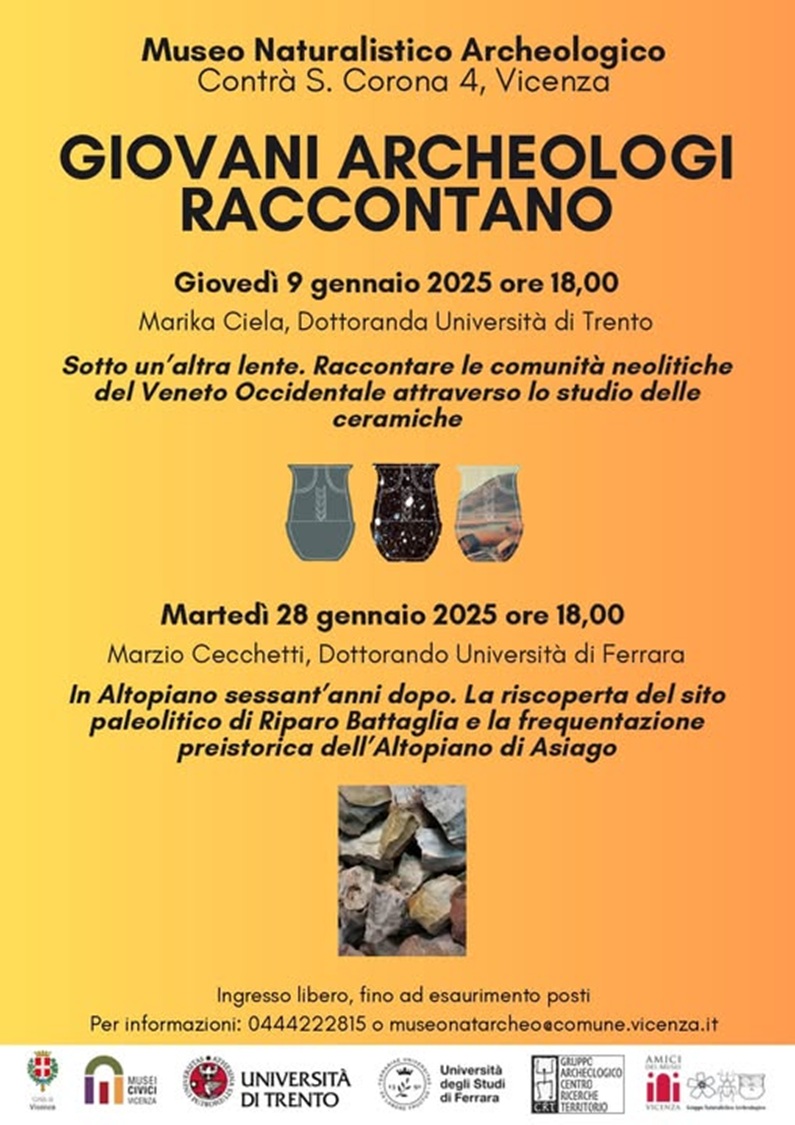

Vicenza. Al museo Naturalistico Archeologico al via la mini-rassegna “Giovani archeologi raccontano”: due dottorandi presentano i loro progetti di dottorato e illustrano materiali del museo utilizzati per le loro ricerche

Al via al museo Naturalistico Archeologico la mini-rassegna “Giovani archeologi raccontano” promossa da musei civici Vicenza, università di Trento, università di Ferrara, Amici dei Musei Vicenza, Gruppo Archeologico CRT. Infatti grazie alla collaborazione con i musei civici Vicenza, l’università di Trento, l’università di Ferrara e gli Amici dei Musei Vicenza sono state organizzate, a gennaio 2025, due conferenze aperte al pubblico nelle quali due dottorandi presenteranno i loro progetti di dottorato e illustreranno anche come siano stati utili per le loro ricerche i materiali presenti nel museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. Si inizia giovedì 9 gennaio 2025, alle 18, con Marika Ciela (dottoranda università di Trento) su “Sotto un’altra lente. Raccontare le comunità neolitiche del Veneto Occidentale attraverso lo studio delle ceramiche”. Quindi martedì 28 gennaio 2025, alle 18, con Marzio Cecchetti (dottorando università di Ferrara) su “In Altopiano sessant’anni dopo. La riscoperta del sito paleolitico di Riparo Battaglia e la frequentazione preistorica dell’Altopiano di Asiago”.

Montebelluna (Tv). Al via al museo civico la mostra “FABULAE. Le situle raccontano i Veneti antichi” dedicata all’eccezionale scoperta nella necropoli preromana di Posmon: le due situle in bronzo figurate esposte insieme per la prima volta: reperti da Montebelluna, Este e Lubiana

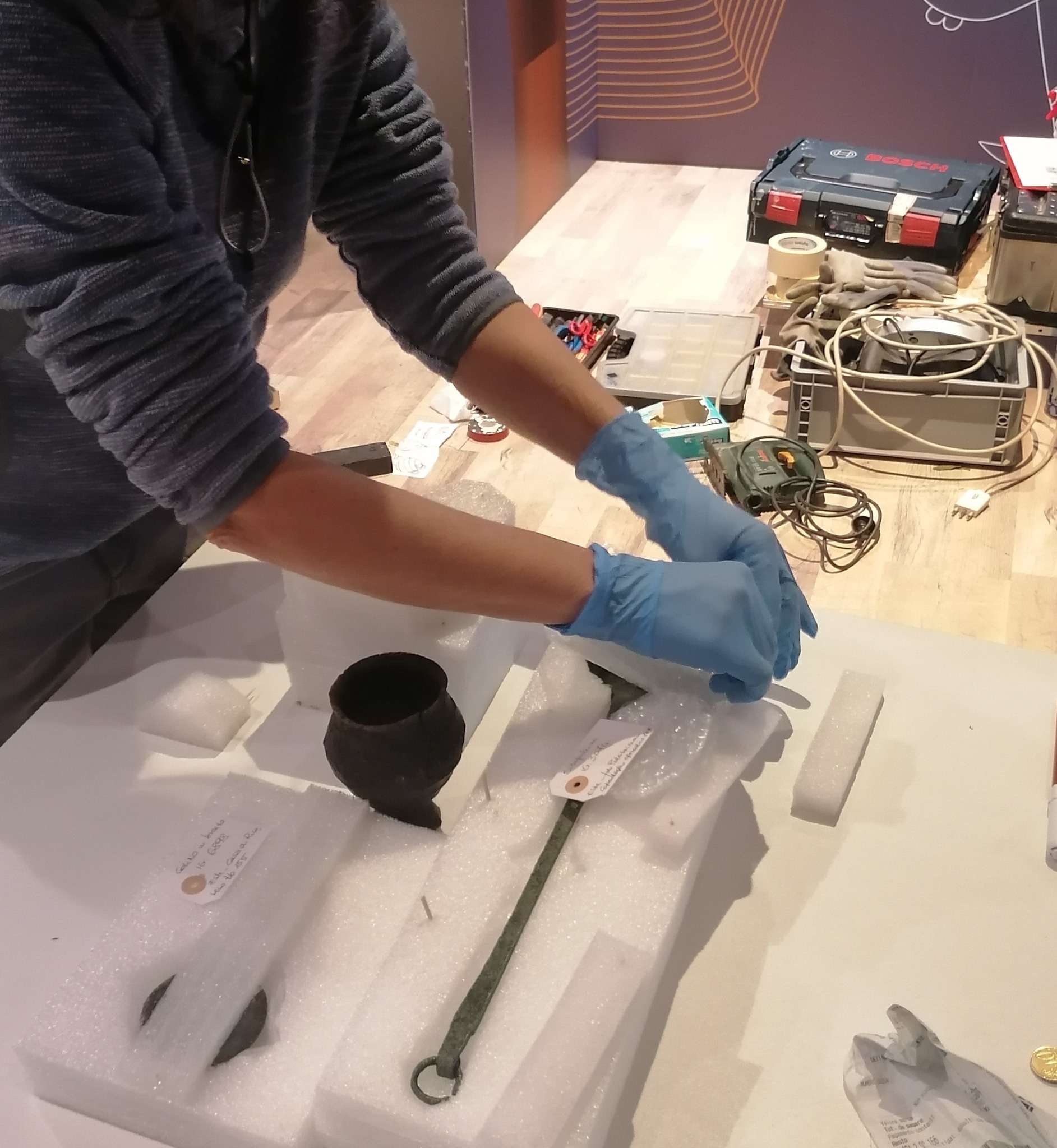

Fasi di allestimento della mostra “FABULAE. Le situle raccontano i Veneti antichi” al museo civico di Storia naturale e Archeologia di Montebelluna (foto museo civico)

Manca solo un giorno al grande evento e al museo civico di Storia naturale e Archeologia di Montebelluna (Tv) si stanno ultimando i preparativi di allestimento della mostra “FABULAE. Le situle raccontano i Veneti antichi” (17 novembre 2024 – 31 agosto 2025), dedicata ad un patrimonio archeologico eccezionale, recuperato grazie alle attività di tutela sul territorio: le due situle (vasi a forma di secchio) in bronzo figurate portate alla luce nel 2002 e nel 2012 nella necropoli preromana di Posmon a Montebelluna e, ora, esposte insieme per la prima volta. I due vasi, decorati nello stile della cosiddetta Arte delle Situle, sono tra gli esemplari più rappresentativi e più spettacolari della cultura materiale dei Veneti antichi, il popolo vissuto nell’Italia nord orientale tra il IX secolo a.C. e l’arrivo dei Romani.

Manca solo un giorno al grande evento e al museo civico di Storia naturale e Archeologia di Montebelluna (Tv) si stanno ultimando i preparativi di allestimento della mostra “FABULAE. Le situle raccontano i Veneti antichi” (17 novembre 2024 – 31 agosto 2025), dedicata ad un patrimonio archeologico eccezionale, recuperato grazie alle attività di tutela sul territorio: le due situle (vasi a forma di secchio) in bronzo figurate portate alla luce nel 2002 e nel 2012 nella necropoli preromana di Posmon a Montebelluna e, ora, esposte insieme per la prima volta. I due vasi, decorati nello stile della cosiddetta Arte delle Situle, sono tra gli esemplari più rappresentativi e più spettacolari della cultura materiale dei Veneti antichi, il popolo vissuto nell’Italia nord orientale tra il IX secolo a.C. e l’arrivo dei Romani.

Appuntamento al museo di Montebelluna sabato 16 novembre 2024 alle 16.30: dopo i saluti istituzionali del Comune di Montebelluna, della soprintendenza ABAP-VE-MET e della direzione regionale Musei nazionali Veneto, la visita è libera alla presenza dei curatori. Sono previste visite guidate animate per bambini. Seguirà un momento conviviale.

La mostra “FABULAE” al museo nazionale Atestino di Este (marzo – giugno 2024)

La mostra è il frutto di una collaborazione istituzionale tra Comune di Montebelluna, con il suo museo civico, soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno Padova e Treviso e direzione regionale Musei nazionali Veneto a cui fa capo il museo nazionale Atestino dove nel marzo scorso, nell’ambito di questo progetto, è stata esposta in anteprima la situla del 2012, con il suo corredo, a seguito del restauro effettuato nel laboratorio del museo (vedi Este (Pd). Al museo nazionale Atestino apre l’anteprima della mostra “FABULAE. Le situle raccontano i Veneti antichi”, con focus sul restauro e sulle tecniche di realizzazione del manufatto, evento prequel del progetto (seconda parte a novembre a Montebelluna) di studio e valorizzazione delle due situle scoperte nella necropoli di Posmon di Montebelluna | archeologiavocidalpassato). Il comitato scientifico è costituito da un team di esperti: Stefano Buson, già funzionario restauratore al museo nazionale Atestino; Monica Celi, direttrice del museo di Storia naturale e Archeologia di Montebelluna; Emanuela Gilli, conservatrice archeologa del museo di Storia naturale e Archeologia di Montebelluna; Giovanna Gambacurta, professore associato di Etruscologia ed Antichità italiche all’università Ca’ Foscari di Venezia; Nicoletta Onisto, esperta in resti cremati, docente incaricato all’università di Ferrara; Carla Pirazzini, funzionario archeologo responsabile delle zone di Este e di Montebelluna per la soprintendenza ABAP VE-MET; Benedetta Prosdocimi, direttrice del museo nazionale Atestino; Angela Ruta, già direttrice del museo nazionale Atestino; Luca Zaghetto, archeologo, autore di studi sistematici sui sistemi iconografici dell’arte delle situle.

La situla di Montebelluna scoperta nel 2002 nella tomba 244 della necropoli di Posmon e conservata al museo civico di Montebelluna (foto sabap-ve-met)

La mostra “FABULAE” nasce dalla volontà di restituire alla comunità questo patrimonio straordinario ed è stata l’occasione per riprendere gli studi sulla necropoli preromana di Montebelluna-Posmon avvalendosi di un gruppo di lavoro interdisciplinare a garanzia della qualità scientifica di un’operazione che unisce la ricerca alla valorizzazione. L’impianto museologico e museografico prevede l’utilizzo di linguaggi diversi che si adattano ai diversi target d’utenza nel pieno rispetto degli stili di apprendimento di ogni persona. All’interno della mostra sono così previsti percorsi paralleli in relazione alle fasce d’età (età prescolare, scolare e adulti). La mostra potrà essere fruita dai visitatori sia singolarmente in piena autonomia, sia in gruppo attraverso visite guidate. Per le scuole di ogni ordine e grado e per gruppi organizzati è prevista un’offerta educativa che prevede percorsi emozionali, visite guidate partecipate, laboratori e animazioni.

La situla scoperta nella necropoli di Posmon di Montebelluna nel 2012 dopo i restauri (foto sabap-ve-met)

Il percorso espositivo. Le “vite” e i “racconti” di questi due capolavori vengono presentati in un percorso dove passato e presente testimoniato si alternano in un dialogo costante. I reperti esposti, datati tra il VII e il I secolo a.C., sono più di 400 tra materiali dello stesso museo civico di Montebelluna e altri in prestito dal museo nazionale Atestino (Este | PD) e dal museo nazionale Sloveno (Lubiana |SLO). L’allestimento prevede soluzioni immersive, postazioni interattive e partecipative per far rivivere, anche in maniera emozionale, il mondo dei Veneti antichi raccontato dalle due situle di Montebelluna nel contesto dei nuovi studi sulla necropoli di Posmon.

“SCAVO APERTO! Visite guidate al sito archeologico di Via Appia antica 39” con gli archeologi dell’università di Ferrara

Appia antica 39: scavo archelogico dell’università di Ferrara (foto unife)

“SCAVO APERTO! Visite guidate al sito archeologico di Via Appia antica 39”: appuntamento mercoledì 25 settembre 2024, dalle 9.30 alle 10.30, in via Appia antica 39, con gli archeologi dell’università di Ferrara che mostrano dal vivo le ultime scoperte. Percorso didattico pensato per avvicinare lo scavo ai non addetti ai lavori. Per info e prenotazioni: https://www.eventbrite.it/…/progetto-appia-antica-39… Partecipando alla visita si potrà seguire da vicino le attività svolte dall’equipe dell’università di Ferrara, oltre a rispondere a molte altre domande: Cosa è stato scoperto? Quali strutture sono emerse? Quali passi in avanti sono stati fatti, nella conoscenza di questo sito che, ad oggi, si è rivelato essere una piccola necropoli di età romana a pochi metri dall’Appia Antica?

Verona. Al museo Archeologico nazionale la conferenza di Federica Fontana, dell’università di Ferrara, su “Riparo Tagliente e la riconquista del margine alpino alla fine dell’ultima glaciazione” quarto incontro del ciclo di Archeo Racconti

“Riparo Tagliente e la riconquista del margine alpino alla fine dell’ultima glaciazione” è il titolo del quarto dei cinque Archeo Racconti, il ciclo di conferenze promosse dal museo Archeologico nazionale di Verona. Appuntamento venerdì 31 maggio 2024, alle 16.30, nella sala conferenze del museo Archeologico nazionale di Verona con l’archeo-racconto di Federica Fontana, dell’università di Ferrara, che condurrà i partecipanti al Riparo Tagliente sui Monti Lessini. Il riparo venne frequentato dalle popolazioni di cacciatori e raccoglitori per diverse decine di migliaia di anni durante il Paleolitico, restituendo, nella sua fase più recente, notevoli esempi di arte mobiliare, tra i quali spiccano le pietre incise con raffigurazioni animali che possono essere ammirate nella sala 2 del Man-Verona. La partecipazione alla conferenza è gratuita. Info: 045591211 o drm-ven.museoverona@cultura.gov.it.

“Riparo Tagliente e la riconquista del margine alpino alla fine dell’ultima glaciazione” è il titolo del quarto dei cinque Archeo Racconti, il ciclo di conferenze promosse dal museo Archeologico nazionale di Verona. Appuntamento venerdì 31 maggio 2024, alle 16.30, nella sala conferenze del museo Archeologico nazionale di Verona con l’archeo-racconto di Federica Fontana, dell’università di Ferrara, che condurrà i partecipanti al Riparo Tagliente sui Monti Lessini. Il riparo venne frequentato dalle popolazioni di cacciatori e raccoglitori per diverse decine di migliaia di anni durante il Paleolitico, restituendo, nella sua fase più recente, notevoli esempi di arte mobiliare, tra i quali spiccano le pietre incise con raffigurazioni animali che possono essere ammirate nella sala 2 del Man-Verona. La partecipazione alla conferenza è gratuita. Info: 045591211 o drm-ven.museoverona@cultura.gov.it.

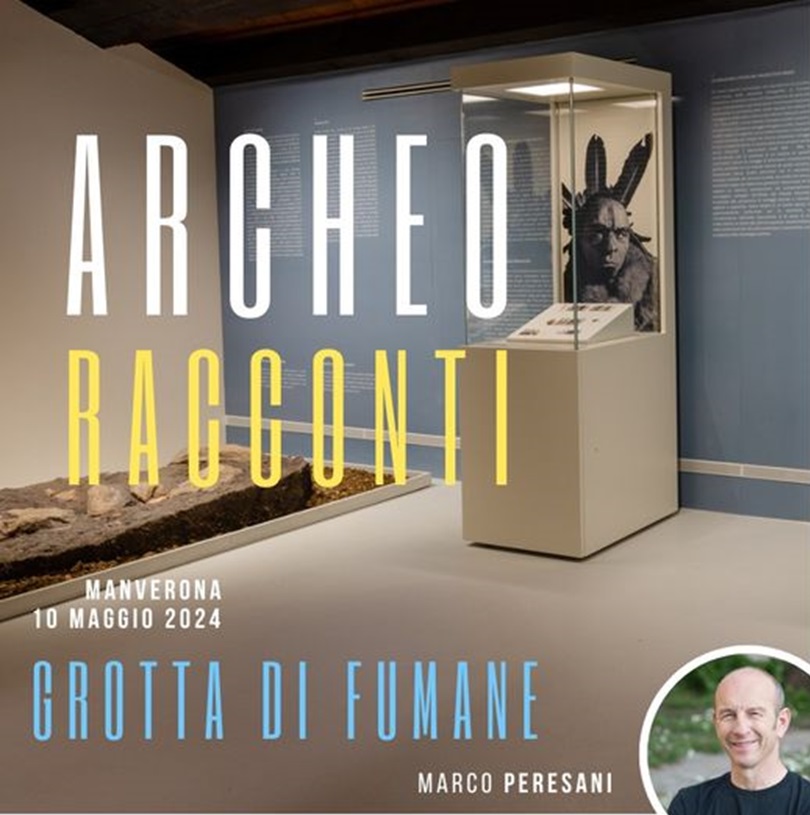

Verona. La conferenza di Marco Peresani dell’università di Ferrara su “Grotta di Fumane. Ultimi Neanderthal, primi Sapiens e le nuove frontiere della Scienza” apre il ciclo di cinque Archeo Racconti al museo Archeologico nazionale

“Grotta di Fumane. Ultimi Neanderthal, primi Sapiens e le nuove frontiere della Scienza” è il titolo del primo dei cinque Archeo Racconti, il ciclo di conferenze promosse dal museo Archeologico nazionale di Verona. Appuntamento venerdì 10 maggio 2024, alle 16.30, nella sala conferenze del museo Archeologico nazionale di Verona con l’archeoracconto d Marco Peresani dell’università di Ferrara, che condurrà i partecipanti alla scoperta della Grotta di Fumane, da cui proviene la celebre pietra dipinta con lo Sciamano esposta in museo, di cui è il simbolo, certamente uno dei siti più importanti per ricostruire un ampio arco cronologico del Paleolitico, non solo del territorio veronese. La partecipazione alla conferenza è gratuita. Info: 045591211 o drm-ven.museoverona@cultura.gov.it.

“Grotta di Fumane. Ultimi Neanderthal, primi Sapiens e le nuove frontiere della Scienza” è il titolo del primo dei cinque Archeo Racconti, il ciclo di conferenze promosse dal museo Archeologico nazionale di Verona. Appuntamento venerdì 10 maggio 2024, alle 16.30, nella sala conferenze del museo Archeologico nazionale di Verona con l’archeoracconto d Marco Peresani dell’università di Ferrara, che condurrà i partecipanti alla scoperta della Grotta di Fumane, da cui proviene la celebre pietra dipinta con lo Sciamano esposta in museo, di cui è il simbolo, certamente uno dei siti più importanti per ricostruire un ampio arco cronologico del Paleolitico, non solo del territorio veronese. La partecipazione alla conferenza è gratuita. Info: 045591211 o drm-ven.museoverona@cultura.gov.it.

Il ciclo di conferenze continua venerdì 17 maggio 2024, alle 16.30, con l’archeoracconto “Agricoltori e artigiani a Lugo di Grezzana 7500 anni fa” di Annaluisa Pedrotti e Fabio Santaniello dell’università di Trento; venerdì 24 maggio 2024, alle 16.30, con “Tra terra e acqua. Vivere a Oppeano nell’Età del Bronzo” di Federica Gonzato della soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini; venerdì 31 maggio 2024, alle 16.30, “Riparo Tagliente e la riconquista del margine alpino alla fine dell’ultima glaciazione” di Federica Fontana dell’università di Ferrara; chiude venerdì 7 giugno 2024, alle 16.30, “Storie sepolte di ieri e di oggi. Le necropoli di Arano e Nogarole Rocca a confronto” di Paola Salzani della soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Verona Rovigo e Vicenza.

Il ciclo di conferenze continua venerdì 17 maggio 2024, alle 16.30, con l’archeoracconto “Agricoltori e artigiani a Lugo di Grezzana 7500 anni fa” di Annaluisa Pedrotti e Fabio Santaniello dell’università di Trento; venerdì 24 maggio 2024, alle 16.30, con “Tra terra e acqua. Vivere a Oppeano nell’Età del Bronzo” di Federica Gonzato della soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini; venerdì 31 maggio 2024, alle 16.30, “Riparo Tagliente e la riconquista del margine alpino alla fine dell’ultima glaciazione” di Federica Fontana dell’università di Ferrara; chiude venerdì 7 giugno 2024, alle 16.30, “Storie sepolte di ieri e di oggi. Le necropoli di Arano e Nogarole Rocca a confronto” di Paola Salzani della soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Verona Rovigo e Vicenza.

“La Villa dei Mosaici di Negrar di Valpolicella: una ricerca interdisciplinare”: è il titolo della giornata di studi promossi dall’università di Verona che si tiene lunedì 16 dicembre 2024, in sala Gazzola nella sede della soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza, in piazza San Fermo 3° a Verona, dedicata ai risultati preliminari degli scavi archeologici della Villa dei mosaici di Negrar di Valpolicella (Vr). La partecipazione è aperta a tutti gli interessati A seguire un brindisi con vino della Valpolicella, offerto dalle aziende agricole Benedetti “La Villa” e Franchini di Negrar. È Gianni De Zuccato, direttore dello scavo archeologico, come funzionario archeologo della Sabap di Verona, a presentare e anticipare ai lettori di archeologiavocidalpassato.com i temi del convegno. E con l’occasione ne approfitta per ripercorrere lo sviluppo della ricerca archeologica, dallo scavo alla presentazione dei risultati alla comunità, non solo scientifica, e per descrivere la villa come risulta dagli scavi nella sua articolazione tra la zona residenziale e l’area produttiva, nell’arco della “vita” della struttura tardo-antica.

“La Villa dei Mosaici di Negrar di Valpolicella: una ricerca interdisciplinare”: è il titolo della giornata di studi promossi dall’università di Verona che si tiene lunedì 16 dicembre 2024, in sala Gazzola nella sede della soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza, in piazza San Fermo 3° a Verona, dedicata ai risultati preliminari degli scavi archeologici della Villa dei mosaici di Negrar di Valpolicella (Vr). La partecipazione è aperta a tutti gli interessati A seguire un brindisi con vino della Valpolicella, offerto dalle aziende agricole Benedetti “La Villa” e Franchini di Negrar. È Gianni De Zuccato, direttore dello scavo archeologico, come funzionario archeologo della Sabap di Verona, a presentare e anticipare ai lettori di archeologiavocidalpassato.com i temi del convegno. E con l’occasione ne approfitta per ripercorrere lo sviluppo della ricerca archeologica, dallo scavo alla presentazione dei risultati alla comunità, non solo scientifica, e per descrivere la villa come risulta dagli scavi nella sua articolazione tra la zona residenziale e l’area produttiva, nell’arco della “vita” della struttura tardo-antica.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI STUDIO LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2024. Alle 9.30 Saluti istituzionali: Andrea Rosignoli (soprintendente ABAP per le province di Verona Rovigo, Vicenza), Paolo De Paolis (direttore dipartimento di Culture e Civiltà – università di Verona); Fausto Rossignoli (sindaco di Negrar di Valpolicella). INTRODUZIONE Alle 10, Vincenzo Tinè (soprintendente ABAP VE-Met), “Il progetto di studio e la valorizzazione”. SESSIONE 1: LA VILLA Presiede Francesca Ghedini (università di Padova) Alle 10.15, Patrizia Basso, Nicola Delbarba (università di Verona), Gianni de Zuccato (già soprintendenza ABAP Verona Rovigo, Vicenza), “La villa: considerazioni planimetriche e funzionali”; 10.45, Federica Rinaldi (parco archeologico del Colosseo), “I rivestimenti pavimentali: decorazione, funzione e cronologia”; 11, pausa caffè; 11.15, Monica Salvadori (università di Padova), Katia Boldo, Simone Dilaria, Anna Favero, Federica Stella Mosimann, Clelia Sbrolli, “Approcci multidisciplinari per la conoscenza della pittura parietale in contesto: il caso della villa di Negrar”; 11.30, Diana Dobreva, Anna Nicolussi (università di Verona), “Note preliminari sulla ceramica tardoantica della villa: osservazioni cronologiche, tipologiche e archeometriche”; 11.45, Dario Calomino (università di Verona), “Il quadro dei ritrovamenti monetali”. SESSIONE 2: DOPO LA VILLA Presiede Andrea Augenti (università di Bologna) Alle 12, Fabio Saggioro, Nicola Mancassola (università di Verona), Alberto Manicardi (SAP), “Le fasi di frequentazione altomedievale”; 12.30, Nicola Mancassola (università di Verona), “Le ceramiche da cucina altomedievali”; 12.45, pausa pranzo; 14.15, Laura Bonfanti, Irene Dori (università di Firenze), Alessandra Varalli (Aix-Marseille Université, CNRS, Ministère de la Culture, LAMPEA), “Gli inumati altomedievali: i risultati delle analisi bioarchaeologiche e isotopiche”; 14.30, Elisa Possenti (università di Trento), Lisa Martinelli (università di Udine), “I reperti metallici e in osso lavorato di età medievale”. SESSIONE 3 APPROCCI ANALITICI Presiede Jacopo Bonetto (università di Padova) Alle 14.45 Gianfranco Valle (geoarcheologo professionista), “Studio geomorfologico e ricostruzione ambientale”; 15, Valeria Luciani, Elena Marrocchino, Michele Zuccotto (università di Ferrara), “Caratterizzazione in sezione sottile di materiali lapidei”; 15.15, pausa caffè; 15.30, Elena Marrocchino, Michele Sempreboni (università di Ferrara), “Prime analisi sui leganti”; 15.45, Silvia Bandera (università di Verona), “Analisi dei resti faunistici”; 16, Marco Marchesini, Madalina Daniela Ghereg, Silvia Marvelli, Anna Chiara Muscogiuri, Elisabetta Rizzoli (Laboratorio di Palinologia e Archeobotanica C.A.A. Nicoli), “Vegetazione, viticoltura e alimentazione attraverso le analisi archeobotaniche”; 16.30, dibattito.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI STUDIO LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2024. Alle 9.30 Saluti istituzionali: Andrea Rosignoli (soprintendente ABAP per le province di Verona Rovigo, Vicenza), Paolo De Paolis (direttore dipartimento di Culture e Civiltà – università di Verona); Fausto Rossignoli (sindaco di Negrar di Valpolicella). INTRODUZIONE Alle 10, Vincenzo Tinè (soprintendente ABAP VE-Met), “Il progetto di studio e la valorizzazione”. SESSIONE 1: LA VILLA Presiede Francesca Ghedini (università di Padova) Alle 10.15, Patrizia Basso, Nicola Delbarba (università di Verona), Gianni de Zuccato (già soprintendenza ABAP Verona Rovigo, Vicenza), “La villa: considerazioni planimetriche e funzionali”; 10.45, Federica Rinaldi (parco archeologico del Colosseo), “I rivestimenti pavimentali: decorazione, funzione e cronologia”; 11, pausa caffè; 11.15, Monica Salvadori (università di Padova), Katia Boldo, Simone Dilaria, Anna Favero, Federica Stella Mosimann, Clelia Sbrolli, “Approcci multidisciplinari per la conoscenza della pittura parietale in contesto: il caso della villa di Negrar”; 11.30, Diana Dobreva, Anna Nicolussi (università di Verona), “Note preliminari sulla ceramica tardoantica della villa: osservazioni cronologiche, tipologiche e archeometriche”; 11.45, Dario Calomino (università di Verona), “Il quadro dei ritrovamenti monetali”. SESSIONE 2: DOPO LA VILLA Presiede Andrea Augenti (università di Bologna) Alle 12, Fabio Saggioro, Nicola Mancassola (università di Verona), Alberto Manicardi (SAP), “Le fasi di frequentazione altomedievale”; 12.30, Nicola Mancassola (università di Verona), “Le ceramiche da cucina altomedievali”; 12.45, pausa pranzo; 14.15, Laura Bonfanti, Irene Dori (università di Firenze), Alessandra Varalli (Aix-Marseille Université, CNRS, Ministère de la Culture, LAMPEA), “Gli inumati altomedievali: i risultati delle analisi bioarchaeologiche e isotopiche”; 14.30, Elisa Possenti (università di Trento), Lisa Martinelli (università di Udine), “I reperti metallici e in osso lavorato di età medievale”. SESSIONE 3 APPROCCI ANALITICI Presiede Jacopo Bonetto (università di Padova) Alle 14.45 Gianfranco Valle (geoarcheologo professionista), “Studio geomorfologico e ricostruzione ambientale”; 15, Valeria Luciani, Elena Marrocchino, Michele Zuccotto (università di Ferrara), “Caratterizzazione in sezione sottile di materiali lapidei”; 15.15, pausa caffè; 15.30, Elena Marrocchino, Michele Sempreboni (università di Ferrara), “Prime analisi sui leganti”; 15.45, Silvia Bandera (università di Verona), “Analisi dei resti faunistici”; 16, Marco Marchesini, Madalina Daniela Ghereg, Silvia Marvelli, Anna Chiara Muscogiuri, Elisabetta Rizzoli (Laboratorio di Palinologia e Archeobotanica C.A.A. Nicoli), “Vegetazione, viticoltura e alimentazione attraverso le analisi archeobotaniche”; 16.30, dibattito.

Commenti recenti