Ferrara. Al museo Archeologico nazionale aperta la mostra “Spina etrusca: un grande porto nel Mediterraneo”, culmine delle celebrazioni Spina100: racconta di una città costruita sull’acqua e votata alla navigazione per mare, potente centro dell’alto Adriatico in dialogo paritario con l’Atene di età classica

Ricostruzione di un’abitazione di Spina (foto università di zurigo)

Le Valli di Comacchio che conservano le tracce dell’antica città etrusca di Spina (foto http://www.rivadelpo.it)

“L’impresa archeologica più importante nell’ambito dell’Italia settentrionale preromana”: così Nereo Alfieri, primo direttore del museo Archeologico di Ferrara, chiosò nel 1960 l’epica vicenda degli scavi di Spina, che andavano allora chiudendosi dopo una stagione assai intensa di scoperte e ritrovamenti, campagne di scavo e trafugamenti, clamore mediatico e partecipazione popolare. Nella tarda primavera del 1922, durante le bonifiche dei bacini lagunari attorno a Comacchio, tra operai al lavoro e trincee colme di acque di risalita, riemerse dall’oblio la ricca città portuale degli Etruschi fondata in prossimità del delta del Po alla fine del sesto secolo a.C., sommersa per secoli dalle acque dolci e dal fango e perduta alla conoscenza diretta degli uomini. Solo le fonti antiche e i poeti (Boccaccio e Carducci, per fare qualche nome) ne conservarono memoria fino a cento anni fa.

Locandina della mostra “Spina etrusca. Un grande porto nel Mediterraneo” al museo Archeologico nazionale di Ferrara dal 22 dicembre 2022 al 23 aprile 2023

Presentazione della mostra “Spina etrusca”: da sinistra, Massimo Osanna, Vittorio Sgarbi e Giorgio Cozzolino (foto drm-emilia-romagna)

Dopo un secolo dall’impresa archeologica, il museo Archeologico nazionale di Ferrara, diretto da Tiziano Trocchi, nato per Spina e inaugurato nel 1935, intende celebrare questa ricorrenza con una mostra ospitata nei saloni di Palazzo Costabili, che – inaugurata il 22 dicembre 2022 – rimarrà aperta al pubblico fino al 23 aprile 2023: “Spina etrusca: un grande porto nel Mediterraneo” (nel video, la presentazione ufficiale con Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura; Giorgio Cozzolino, direttore regionale Musei Emilia-Romagna; Massimo Osanna, direttore generale Musei; Monica Miari, soprintendente ABAP-BO reggente; Cristina Ambrosini, responsabile Cultura della Regione Emilia-Romagna; Marco Gulinelli, assessore alla Cultura del Comune di Ferrara; Giuseppe Sassatelli, presidente dell’istituto nazionale di Studi etruschi ed italici e presidente del comitato scientifico della mostra). La mostra racconta di una città costruita sull’acqua e votata alla navigazione per mare, potente centro dell’alto Adriatico in dialogo paritario con l’Atene di età classica, porto dalla strategia aggressiva a controllo delle rotte verso occidente. La mostra rappresenta il culmine delle iniziative per le celebrazioni del centenario, coordinate dalla direzione generale Musei in stretta collaborazione con la direzione regionale Musei Emilia-Romagna e il museo Archeologico nazionale di Ferrara, d’intesa con la soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le province di Modena Reggio Emilia e Ferrara, con la partecipazione di Regione Emilia-Romagna, delle amministrazioni comunali di Ferrara e Comacchio e delle università di Ferrara, Bologna e Zurigo.

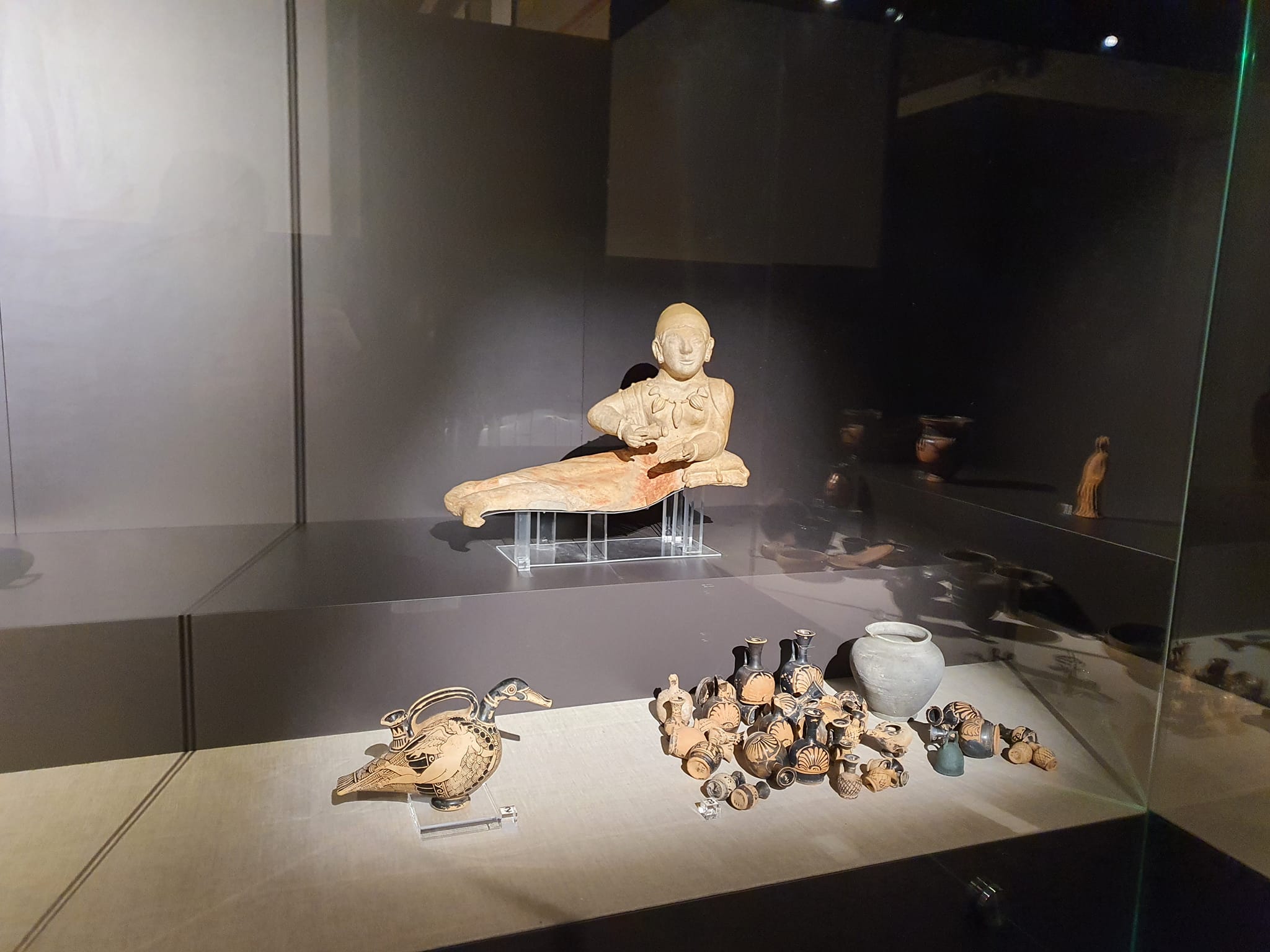

Allestimento della mostra “Spina etrusca” al museo Archeologico nazionale di Ferrara (foto drm-emilia-romagna)

L’allestimento sceglie di affidarsi in modo consistente al linguaggio delle tecnologie di ricostruzione dei paesaggi e dei contesti antichi per dare vita a una narrazione di forte suggestione. Al di là dell’indubbio splendore materico dei reperti esposti – con importanti prestiti dai principali musei archeologici italiani e prestigiosi materiali provenienti dal Metropolitan Museum of Art di New York, alla cui presenza in mostra ha contribuito anche la Regione Emilia-Romagna -, la mostra intende suggerire ai visitatori il significato del grande porto di Spina per gli Etruschi del V secolo a.C. e per i cittadini “mediterranei” del 2022.

Ceramiche esposte nella mostra “Spina etrusca: un grande porto del Mediterraneo” al museo Archeologico nazionale di Ferrara (foto drm-emilia-romagna)

Col tragitto per mare dal Pireo fino al delta del Po, su imbarcazioni percorse da marinai, cariche di contenitori di vino e profumi, ricche di raffigurazioni mitiche ben note agli Etruschi, comincia il percorso espositivo, accompagnato dalle narrazioni mitologiche che ambientavano qui, alla foce dell’Eridano (antico nome del fiume Po), le tristi vicende di Fetonte e di Icaro, degli eroi greci civilizzatori per antonomasia, Diomede ed Eracle. Il profilo di Spina, per chi vi approdava dal mare, si mostrava coi dossi e le depressioni delle sue necropoli, ancora evocati nella rappresentazione delle carte geografiche del Salone d’Onore del museo, e dichiarava nelle scelte del rituale funebre la complessità della comunità che vi abitava.

Corredi dalla necropoli di Spina (foto drm-emilia-romagna)

Bronzetto esposto nella mostra “Spina etrusca: un grande porto nel Mediterraneo” al museo Archeologico nazionale di Ferrara (foto drm-emilia-romagna)

Gli spineti si facevano seppellire con ricchi corredi di materiali ceramici e bronzei di provenienza eterogenea, che evocavano analoghe scelte nel rituale condivise con le élites aristocratiche degli altri grandi centri etruschi della Penisola. È una rete complessa di echi, di rimandi, somiglianze ed evocazioni quelle che si dipana tra gli oggetti delle tombe da Spina e da Pisa, Adria o Cerveteri. Ma la vita quotidiana degli spineti si muoveva tra l’abitato, con le sue costanti esigenze di manutenzione e adattamento all’ambiente lagunare, e il porto, fulcro dell’attività commerciale ed economica della città e dei suoi dintorni. Mercanti, anfore e marinai, rumori di sartie e di magazzini, prezzi e contrattazioni in più lingue. Anche testimonianze di culto, per pregare e ringraziare di un viaggio pericoloso giunto a destinazione. Il richiamo all’attualità, evocata con discrezione per associazione di funzioni e significati, senza mai sottintendere confronti impossibili, invita il visitatore a immaginare la storia “organica” che sfugge ai metodi di ricerca della disciplina archeologica: gli uomini, i rumori, gli odori che dovevano seguire il percorso dei bellissimi capolavori di ceramica attica oggi esposti in museo. Due mari, Tirreno e Adriatico, due porti, e lo stesso privilegio: come ci tramandano Dionigi e Strabone, entrambe le città etrusche di Spina e Pyrgi (Cerveteri), a cui la mostra dedica un’intera sezione, ebbero l’onore di costruire un donario nel santuario panellenico di Delfi.

Preziose ceramiche a figure rosse dagli scavi di Spina (foto drm-emilia-romagna)

L’incredibile mobilità che connota la comunità spinete si riflette nella pluralità delle provenienze degli oggetti delle necropoli e nella molteplicità culturale ed etnica della compagine cittadina, frequentata da persone che parlavano e scrivevano in lingue differenti. La mostra non trascura di raccontare anche di una mobilità più recente, che testimonia i fenomeni di dispersione del patrimonio emerso dalle valli di Spina in diversi musei italiani e stranieri. Il prestigioso prestito dei vasi del Metropolitan Museum of Art di New York si fa portavoce di questo racconto e porta luce sulla presenza internazionale di Spina in numerose esposizioni museali. Il viaggio per mare dalle coste della Grecia si conclude con un percorso che termina a Ferrara, nel momento della scoperta della necropoli di Valle Trebba e nella conseguente decisione di dar vita al Regio Museo di Spina, oggi Museo archeologico nazionale di Ferrara. La mostra che celebra a Ferrara il centenario della scoperta di Spina segue dopo quasi vent’anni l’ultima grande esposizione dedicata alla città etrusca e vuole narrare il volto di un centro nodale nei traffici mediterranei e adriatici di età classica.

Hydria etrusca a figure nere del Pittore del Vaticano 238 dal museo nazionale Etrusco di Villa Giulia (foto drm-emilia-romagna)

Nella seconda metà del 2023 la mostra “Spina etrusca” sarà ospitata dal museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, ultima tappa del suo viaggio. “Un grande motivo di orgoglio”, commenta il direttore Valentino Nizzo, “di cui dobbiamo ringraziare la direzione regionale musei dell’Emilia Romagna e la Direzione generale Musei del MiC. Cercheremo di onorare adeguatamente l’impegno rendendo omaggio a Spina e a ciò che rappresenta nell’archeologia, nell’arte, nella storia e nel mito”.

Rovigo. È nato “Pollìcinum. Museo Polesine”, il Sistema Museale Provinciale Polesine che raccoglie 26 musei del Polesine. Obiettivo: veicolare l’immagine di un territorio a misura d’uomo, ricco di cultura e natura, adatto al turismo lento. Primi risultati: video-clip, mappa, tre itinerari gratuiti, progetto Wikipedia, servizio foto e video, nuovi siti web per 4 grandi musei

Alberta Facchi, funzionario referente per il MuSST, Direzione regionale musei Veneto (foto Provincia Rovigo)

Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cultura della Regione Veneto (foto Provincia Rovigo)

Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cariparo (foto Provincia Rovog

Ventisei musei del Polesine hanno unito le proprie forze per veicolare l’immagine di un territorio a misura d’uomo, ricco di cultura e natura, adatto al turismo lento. È nato il Sistema Museale Provinciale Polesine (www.smppolesine.it). Gli obiettivi sono stati quelli di lavorare sull’immagine percepita del Polesine a livello locale, regionale e nazionale al fine di superare gli stereotipi associati al Polesine e veicolare l’immagine di un territorio a misura d’uomo, ricco di cultura e natura, adatto al turismo lento, proponendo una nuova narrazione del territorio. Il progetto ha preso il nome di POLLÌCINUM. MUSEO POLESINE, dalla più antica attestazione del nome nei documenti medievali. Tutte le azioni di progetto sono state coordinate dal Comitato di Pilotaggio del MuSST#2 e dai consulenti della Local Area Network. È una nuova narrazione per i musei della provincia di Rovigo. Il piano strategico di valorizzazione del patrimonio culturale del Polesine, obiettivo del progetto ministeriale MuSST#2, avviato a gennaio 2020 e frutto dell’Intesa tra la Direzione Regionale Musei del Veneto (MiBACT), nella persona di Alberta Facchi, la Regione del Veneto (assessore alla Cultura Cristiano Corazzari), la Provincia di Rovigo (presidente Ivan Dall’Ara) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (presidente Gilberto Muraro), è giunto al suo primo giro di boa. La condivisione delle linee operative e delle azioni intraprese nella prima annualità del progetto MuSST “Musei fra Adige e Po” e l’avvio di un dialogo fra istituti museali afferenti al Sistema Museale Provinciale Polesine e le diverse espressioni culturali, naturalistiche, economiche, ha permesso di focalizzare e raggiungere i primi obiettivi auspicati.

Panoramica sul museo di Ca’ Vendramin in Polesine (foto Drm-Veneto)

Tutte le azioni di questa prima annata condividono, infatti, la volontà di creare basi solide su cui costruire nei prossimi anni ampie progettualità di rete tra musei, mettendo in atto una sperimentazione da applicare poi a livello regionale e nazionale secondo gli obiettivi del Sistema Museale Nazionale e facendo affidamento su personale formato, su database visuali aggiornati e su contenuti validati. L’approccio metodologico di tipo “partecipativo” promosso ha caratterizzato un’ampia attività di ricerca, documentale e visuale che ha messo in evidenza potenzialità e prospettive diverse sul territorio, coinvolgendo più soggetti: dal CPSSAE (Centro Polesano di Studi Storici Archeologici ed Etnografici) ad ICOM (International Council of Museums) sezione Triveneto, da Rovigo Convention & Visitors Bureau (Promozione culturale e turistica del territorio) ad un team di giovani creativi e artisti, alle imprese culturali del territorio.

L’ingresso del museo dei Grandi Fiumi a Rovigo (foto Drm-Veneto)

La mappa del Sistema museale provinciale Polesine “Pollìcino” (foto Provincia Rovigo)

Le azioni e i risultati della prima annualità. 1) Clip Video POLLICINUM. MUSEO POLESINE 90″, un breve video di 90” per raccontare come i musei e il paesaggio conservino la memoria di uomini e miti della terra tra Adige e Po. Ideazione e realizzazione: Camilla Ferrari (musiche originali) e Alberto Gambato (riprese). 2) La Mappa /Flyer dei musei. Ideazione del concept grafico “Pollìcinum. Museo Polesine” frutto di un brainstorming partecipato; progettazione grafica della mappa, adattamento contenuti in base alla linea editoriale funzionale agli obiettivi e traduzione in lingua inglese. Stampa in 10.000 copie: distribuzione di parte di esse ai musei afferenti al Sistema Museale Provinciale Polesine, mentre un’altra parte è destinata alla promozione Coordinamento di tutte le fasi, briefing iniziale, controllo contenuti: Cristina Regazzo per Rovigo CVB. 3) tre itinerari gratuiti sulla piattaforma Izi.travel: https://izi.travel/it/search/polesine. Realizzati in sinergica collaborazione tra i musei e le imprese culturali che offrono servizi museali in Polesine, i tre itinerari collegano i musei del Polesine secondo diverse tematiche e sono rivolti a tre pubblici diversi. Per una fruizione del territorio adatta alle esigenze di ogni età. 4) Il progetto Wikipedia sui musei del Polesine. Progetto di valorizzazione dei musei sull’enciclopedia libera Wikipedia, in collaborazione con il CPSSAE -Centro Polesano Studi Storici Archeologico Etnografici e con giovani laureati in discipline storico-artistiche. effettuata la schedatura della totalità dei musei per il caricamento su Wikipedia. Ciò fornirà le basi per la veicolazione di contenuti di alto livello divulgativo e per l’adesione alla campagna annuale di “wiki loves monuments”, il concorso fotografico appositamente creato da Wikipedia per far conoscere i beni culturali nel mondo. Esempio: https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_nazionale_di_Adria Ideazione e realizzazione: CPSSAE, Sandra Bedetti (coordinamento); Alessandra Papuzzi, Sara Veggian (redazione e caricamento schede). 5) Il servizio foto e video. Mappatura e riorganizzazione del materiale foto e video esistente e produzione di materiale originale dei singoli istituti, creando un vero a e proprio archivio immagini da mettere a disposizione dei 26 musei per la comunicazione e la valorizzazione. 6) I siti web di 4 musei (in corso di realizzazione): musei Archeologici nazionali di Adria e Fratta Polesine; il museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e il museo di Ca’ Vendramin, è stato realizzato un template secondo le regole AGID, con piena accessibilità anche ai disabili. Le novità assolute dei siti saranno l’integrazione con il Catalogo dei Beni Culturali della Regione veneto e del MiBACT, al fine di incorporare e rendere pubbliche le schede dei beni culturali, e la parte di gamification: una sezione di quiz e giochi per interativi sui contenuti dei musei. Il sito del museo archeologico nazionale di Adria renderà pubbliche più di 1500 schede di materiali che verranno incrementate con il tempo. Ideazione e realizzazione: Meeple srl.

I musei e il paesaggio tra Adige e Po conservano la memoria di uomini e miti. Nasce sulla rotta indicata da queste parole il progetto cinematico dal titolo POLLICINUM. MUSEO POLESINE 90, che si propone come nuova narrazione del patrimonio culturale del Polesine. Realizzato dagli artisti Camilla Ferrari e Alberto Gambato, è stato girato interamente nei musei della provincia di Rovigo e nel paesaggio che li circonda. Il flusso delle immagini rende possibile un matrimonio, quello tra il disvelamento del mito di Fetonte e il paesaggio che ne accolse l’epilogo. Il giovane Fetonte, figlio del dio Apollo, ottenne non senza remore paterne di guidare il carro del sole. Ne perse il controllo e, dopo aver devastato quasi tutto il globo terrestre, venne punito con un fulmine da Zeus che lo precipitò nell’Eridano, il fiume Po. Qui, con lacrime trasformate in gocce d’ambra, lo piansero le sorelle, che dallo stesso Zeus furono tramutate in pioppi, ancora oggi presenti sulle rive del fiume. La narrazione video si sviluppa muovendosi dall’alto verso il basso, dal cielo verso la terra, seguendo metaforicamente la caduta di Fetonte, in un panorama silenzioso e timido come quello polesano, dagli orizzonti vaghi e in eterno mutamento, appena accarezzati dalla luce. Una piccola goccia d’acqua accompagna lo spettatore attraverso lo scandaglio del territorio, solcandone i luoghi della memoria. Paesaggi e musei offrono all’uomo i propri tesori tenacemente sopravvissuti allo scorrere del tempo, per raccontarne l’intima poesia. Anche la musica segue la discesa di Fetonte verso l’Eridano, sottolineando gli eventi visivi e di racconto attraverso la voce narrante, poggiata su di una struttura musicale in parte elettronica, ma per larghissimi tratti affidata alla generosità musicale di suoni reali, vividi, generati proprio dagli oggetti conservati nei musei. Le percussioni, ad esempio, nascono dal suono di anfore romane conservate al museo Archeologico nazionale di Adria, mentre le piccole campanelle udibili sono nascoste fra gli ingranaggi delle macchine musicali nel museo della Giostra di Bergantino.

#buonconsiglioadomicilio. Chiara Facchin dei Servizi Educativi del museo del Buonconsiglio ci racconta il mito di Fetonte nella Loggia del Romanino al Castello del Buonconsiglio: un monito ai governanti

Nuovo appuntamento con i video #buonconsiglioadomicilio per la regia di Alessandro Ferrini: Chiara Facchin dei Servizi Educativi del museo del Buonconsiglio ci racconta la storia mitologica di Fetonte immortalata dal pittore bresciano Girolamo Romanino nei bellissimi affreschi che realizzò tra il 1531 e il 1532 nella Loggia del Castello del Buonconsiglio su commissione del principe vescovo Bernardo Cles.

“Il cortile dei Leoni è il cuore della residenza del principe vescovo Bernardo Cles, il centro del Magno Palazzo”, spiega Chiara Facchin, “e da qui si può andare a scoprire la famosa Loggia del Romanino, uno spazio importante perché organizzava in modo razionale gli spostamenti all’interno della dimora. La corte del principe vescovo, il principe vescovo stesso e i suoi ospiti passavano da lì. Ma non solo: anche i dignitari di corte e coloro che dovevano incontrare il principe vescovo e i suoi funzionari rimanevano proprio nella loggia ad attendere ed è questo che svela il motivo di una scelta decorativa molto particolare. La decorazione della Loggia del Romanino richiama quelli che erano i princìpi fondamentali del Rinascimento dove architettura e decorazione ad affresco scultoreo erano strettamente legati tra loro. In particolare Bernardo Cles ha richiesto a Girolamo Romanino di decorare il centro della volta con un antico mito che richiamava il suo interesse per la cultura dell’antica Roma e dell’antica Grecia”.

“Il mito narra di Fetonte che si recò nella reggia del sole, del dio Apollo suo padre, e gli chiese conferma di essere proprio suo figlio”, riprende Facchin. “Apollo, per rispondere a questa domanda, si tolse la corona di raggi del sole, che circondavano il suo capo, perché erano talmente dorate e abbaglianti che impedivano a tutti di vederlo. Quando Fetonte si avvicinò, Apollo gli chiese di esprimere un desiderio affinché lui potesse dimostrargli di essere veramente suo padre e Fetonte fece una richiesta molto importante che rinunciasse al comando del carro e dei cavalli alati con il quale Apollo trasportava il sole durante il giorno sulla terra. Apollo disse a Fetonte di fare richieste adatte alla sua giovane età e al suo essere mortale. Ma Fetonte fu irremovibile, al ché il padre disse al figlio di stare molto attento. La difficoltà nel comandare il carro del sole era quella di trattenere i cavalli impetuosi. E Fetonte si preparò all’impresa. Una volta salito sul carro, però, i cavalli si resero subito conto che il cocchiere non era Apollo e si imbizzarrirono. All’interno della volta della Loggia è rappresentato proprio il momento in cui uno dei quattro cavalli che trainava il carro si era già staccato dalla quadriglia. Il carro e i cavalli si imbizzarrirono e Fetonte arrivò fino a sfiorare la volta celeste tant’è che la ruppe e ne discese una lucente scia di stelle. Nacque così la Via Lattea. Fetonte tirò violentemente le redini. I cavalli si abbassarono e andarono a sfiorare il terreno, la Terra, e crearono i deserti. A questo punto il carro sfrecciò davanti alla Luna che impallidì e lo guardò stupita. E Zeus tuonò, lanciò una saetta e colpì Fetonte che cadde ancora fumante nel fiume Eridano, il fiume Po. Le ninfe piansero la morte di Fetonte e ne raccolsero il corpo morente. La decorazione della Loggia presenta altri quattro personaggi: le Quattro Stagioni – continua Facchin -, che sedevano a destra e a sinistra del trono di Apollo. La Primavera è riconoscibile dai fiori che tiene in mano, mentre l’Estate è circondata di spighe e di frutti. L’Autunno ha dei pampini e dei grappoli d’uva, mentre l’Inverno ormai vecchio e con la barba lunga presenta una serie di foglie secche. Questa rappresentazione doveva rendere ancora più completa la descrizione del mito. E infatti troviamo proprio Apollo rappresentato sul lato Est della Loggia, dove sorge il sole. Mentre di fronte a lui, sul lato Ovest, abbiamo Diana, la dea della luna, dove il sole ovviamente tramonta. La scelta decorativa della Loggia non è stata fatta tanto per dare spiegazione scientifica di fenomeni naturali quali la Via Lattea oppure i deserti, quanto piuttosto per ammonire gli ospiti che si trovavano all’interno della Loggia in attesa. Infatti Fetonte richiama la possibilità di chi è al governo di fare il passo troppo lungo rispetto alla propria gamba, di esagerare, di utilizzare in maniera anche inconsapevole ma negativa il proprio potere. L’invito di Bernardo Cles era quello di pensare sempre al benessere della comunità e quindi di governare al meglio delle proprie possibilità. Ecco cosa voleva raccontarci attraverso il mito di Fetonte”.

Commenti recenti