Padova. Al Liviano il seminario “I Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna: prime strategie di valorizzazione per un nuovo istituto dotato di autonomia speciale” con Marianna Bressan, direttrice dei musei Archeologici nazionali di Venezia e della Laguna

Nell’ambito del corso di Gestione dei Beni archeologici alla Scuola di specializzazione in Beni archeologici (prof. Ugo Soragni) e del corso di dottorato in Storia, Critica e Conservazione dei Beni culturali del dipartimento dei Beni culturali dell’università di Padova, in programma mercoledì 12 febbraio 2025, alle 14, nell’aula “Franco Sartori” di Palazzo Liviano , piazza Capitaniato 7, a Padova, il seminario “I Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna: prime strategie di valorizzazione per un nuovo istituto dotato di autonomia speciale” con Marianna Bressan, direttrice dei musei Archeologici nazionali di Venezia e della Laguna. Sono invitati a partecipare gli specializzandi, i dottorandi, gli studenti e tutti gli interessati.

Padova. Per la giornata mondiale della Lingua Greca all’enoteca Mediterranea l’incontro “Parole e melodie viaggi e trasformazioni fra antico e moderno” promosso dalla sezione di Grecistica del dipartimento dei Beni culturali dell’università di Padova

La sezione di Grecistica del dipartimento dei Beni culturali dell’università di Padova ha organizzato un evento di poesia e musica in onore della lingua e della cultura elleniche, dall’antichità a oggi, e in occasione della Giornata Mondiale della Lingua Greca. Appuntamento sabato 8 febbraio 2025, alle 17, all’Enoteca mediterranea, in via del Carmine 6a, a Padova, con “Parole e melodie, viaggi e trasformazioni fra antico e moderno”. Partecipano docenti e studenti: Bianca Arici, Monica Baggio, Giulia Bolzonello, Elena Sofia Campostrini, Stefano Caneva, Benedetta Cona, Alessandra Coppola, Sofia D’Urso, Luca Lorenzon, Sara Minuto, Cesare Neri, Laura Noviello, Lorenzo Rocca, Francesco Scalora, Benedetta Scapin, Francesco Secci, Anna Scomparin, Angelo Vecchi, Shuhan Zhou. Dall’Odissea di Omero a Kazantzakis, passando per le musiche popolari e il grecanico, verrà celebrata una delle componenti più classiche e coinvolgenti del patrimonio culturale europeo.

Esclusivo. Il direttore dello scavo del sito protostorico di Villamarzana (Ro), prof. Michele Cupitò (unipd), traccia un primo bilancio della campagna 2024, nel progetto “Prima Europa”, soffermandosi sulle evidenze archeologiche più interessanti, e guardando a quelli che potrebbero essere gli esiti di una futura, quanto auspicabile, campagna di scavo. Se ne parla il 1° febbraio a Rovigo

Sito protostorico di Villamarzana (Ro): campagna di scavo 2024. Veduta generale (foto graziano tavan)

Lo scavo 2024 del sito protostorico di Villamarzana (Ro), diretto dal prof. Michele Cupitò dell’università di Padova, e il coordinamento della soprintendenza Abap di Verona Rovigo e Vicenza, giunto al secondo e ultimo anno del progetto “Prima Europa” finanziato dalla Fondazione Cariparo, sarà uno dei temi affrontati sabato 1° febbraio 2025, a partire dalle 9, a Palazzo Roncale di Rovigo nell’incontro “Archeologia in Polesine. Progetti in corso, novità, prospettive”. La seconda campagna di scavo a Villamarzana ha delineato meglio la natura del sito protostorico, che doveva essere un insediamento di tipo produttivo (forse del bronzo): un piccolo quartiere artigianale forse legato a delle abitazioni di un certo livello sociale, tutte ancora da scavare, con evidenti rapporti con l’Italia sud-orientale, la Puglia in particolare, a conferma che in questa fase del Bronzo finale quest’area del Polesine era tutt’altro che in crisi. A tracciare un primo bilancio della campagna di scavo 2024, soffermandosi sulle evidenze archeologiche più interessanti, e guardando a quelli che potrebbero essere gli esiti di una futura, quanto auspicabile, campagna di scavo, è lo stesso prof. Cupitò in esclusiva per archeologiavocidalpassato.com.

“Oggi (30 settembre 2024, ndr) – spiega il prof. Michel Cupitò – si apre l’ultima settimana di scavo nel sito di Villamarzana, del secondo e ultimo anno del progetto Prima Europa, che è finanziato dalla fondazione Cariparo. L’università di Padova quest’anno (2024, ndr) – come era nelle prospettive – ha ampliato l’area di scavo sulla base di quelle che erano state le evidenze identificate lo scorso anno. L’obiettivo era in particolare quello di cercare di comprendere e mettere in luce una struttura che si era ipotizzato essere di tipo abitativo identificata lo scorso anno. Proprio per questa ragione la superficie dello scavo è stata triplicata rispetto all’anno scorso.

Sito protostorico di Villamarzana (Ro): fase di scavo nella campagna 2024 (foto drm-ven)

“I depositi archeologici – continua Cupitò – sono stati in parte troncati dalle arature. Però la situazione si è rivelata migliore rispetto a quello che immaginavamo. Il lembo di struttura che avevamo identificato nel 2023 si è rivelata essere una struttura di grandi dimensioni, un edificio plurifase cioè con più fasi strutturate, con realizzazione di cordoli per delimitare l’area – probabilmente degli alzati che alloggiavano in buche di palo – e molte strutture pirotecnologiche nelle quali veniva usato il fuoco. In particolare una grande struttura che potrebbe – il condizionale è d’obbligo perché le analisi di laboratorio devono ancora venire – essere utilizzata per la lavorazione del bronzo.

Sito protostorico di Villamarzana (Ro): stratigrafia evidenziata nella campagna 2024 (foto graziano tavan)

“Quindi – conclude Cupitò – il bilancio è assolutamente positivo. Nel senso che abbiamo tutti i dati per ricostruire una piccola parte di questo settore dell’insediamento. Si conferma la regolarità dell’impianto e quello che è forse è il fatto più interessante in generale è che non ci troviamo a scavare un’area abitativa in senso proprio, cioè domestica come invece avevamo ipotizzato nel 2023, ma più probabilmente un’area di tipo produttivo forse del bronzo, come dicevo, ma possibilmente legata anche ad altre attività che andremo a indagare. Quindi un piccolo quartiere artigianale che forse era legato a delle strutture domestiche, quindi a delle abitazioni di un certo livello, perché abbiamo identificato anche quest’anno frammenti di ceramica protogeometrica che provengono o comunque dichiarano importanti contatti tra questo settore e l’Italia meridionale attraverso l’Adriatico. Quindi due strutture abitative che grazie alle prospezioni magnetometriche possiamo ipotizzare siano nella zona settentrionale che non abbiamo ancora identificato”.

“Questo è quello che tecnicamente si dice un vespaio”, spiega il prof. Michele Cupitò -, una struttura quadrangolare di circa 2,5 metri per 1,5 metri di lato, realizzata in questo modo: una sorta di sottofondo di blocchetti di argilla e impasti cotti bruciati, e poi al di sopra una stesura di frammenti ceramici, realizzata appositamente in modo molto regolare.

Sito protostorico di Villamarzana (Ro): il cd vespaio nella campagna 2024 (foto graziano tavan)

Questa struttura per ora non mostra particolari confronti, quindi per ora è un unicum, la cui funzione dobbiamo ancora capire, ma sicuramente era una struttura legata alle attività artigianali. Una struttura complessa perché, come si può vedere, era chiusa, delimitata da buche di palo. Ci sono anche tracce di un’assicella di legno combusta. Quindi una struttura delimitata da buche di palo che o era coperta o comunque contenuta in questo apprestamento che sul lato Nord-Ovest presentava delle buche di palo che proseguivano oltre e quasi sembrano delimitare quest’area rispetto a quella fossa che ormai è stata scavata, che possiamo ipotizzare sia una clay-pit, cioè un pozzetto per il recupero di materiale argilloso per stesure, per alzati… quello che è interessante è che aveva uno scarico di materiali sulla sponda, tra questi materiali è stata trovata un’importante forma di fusione di un oggetto che è molto documentato nel Polesine, cioè le palette con innesto a cannone. Il dato è particolarmente importante perché da un lato ci conferma che quest’area che stiamo scavando si colloca cronologicamente all’interno del Bronzo finale, in una fase avanzata del X secolo. Nello stesso tempo questa presenza ci conferma che questa tipologia di strumenti che sono molto documentati nei ripostigli di Frattesina, per esempio, dove però sono più antichi, delle prime fasi del pieno Bronzo finale, continua a essere prodotta in questo territorio, in quest’area fino appunto alla fine del X secolo. E questo conferma anche l’importanza che in questa fase, che in qualche modo si era ritenuta essere una fase di crisi – ma in realtà credo che non lo sia affatto – il polo polesano è ancora un’area importante per la lavorazione, l’approvvigionamento e la circolazione del metallo.

Sito protostorico di Villamarzana (Ro): rilievo planimetrico nella campagna 2024 (foto drm-ven)

“Un’altra evidenza straordinaria – che avevamo già identificato nel 2023 ma che quest’anno ha visto un incremento consistente sul piano quantitativo – sono i frammenti di ceramica protogeometrica, cioè ceramica che non ha relazioni con gli aspetti culturali indigeni ma che rimanda chiaramente a produzioni dell’Italia sud-orientale, in particolare la Puglia. Si tratta della cosiddetta ceramica figulina, cioè molto depurata, forse fatta al tornio – questo aspetto è ancora da indagare –, e con una decorazione dipinta. Quindi qualcosa di estremamente raffinato e un bene di lusso naturalmente. E questo – conclude Cupitò – è importante perché denota chiaramente dei rapporti tra il Polesine e, attraverso le rotte adriatiche, l’Italia sud-orientale, in un momento nel quale le relazioni con il mondo egeo orientale si sono interrotte, ma chiaramente l’Adriatico rimaneva un mare molto molto frequentato. Non più frequentato da egei e levantini, ma frequentato dalle popolazioni rivierasche delle coste centro-meridionali dell’Italia e forse anche della opposta sponda”.

“Questo secondo anno di attività di scavo a Villamarzana – spiega il prof. Michele Cupitò – ha aperto una nuovissima prospettiva per la comprensione di questo territorio anche perché per la prima volta si è aperta una finestra su queste fasi avanzate del Bronzo finale che fino a oggi sono state quelle meno indagate, meno conosciute perché per ragioni varie, non da ultimo per il fatto che, per quanto noto nell’importante sito di Frattesina, i livelli archeologici riferiti a queste fasi avanzate sono poco conservati a causa naturalmente delle attività agricole. Quindi lo scavo di Villamarzana condotto dall’università di Padova col coordinamento della soprintendenza ha aggiunto un tassello davvero importante per la storia del Medio Polesine e per la protostoria dell’Italia settentrionale e dell’Italia in senso generale; e ovviamente perché abbiamo parlato di rapporti adriatici, di relazioni con l’area alpina.

Sito protostorico di Villamarzana (Ro): allievi dell’università di Padova impegnati nella campagna 2024 (foto graziano tavan)

“Col 2024 – ricorda Cupitò – si conclude questo segmento del progetto. Però non dovrebbe fermarsi un po’ per la complessità della stratigrafia, un po’ perché è importante sottolineare che questo è uno scavo di ricerca, naturalmente, ma anche uno scavo che mira a preparare giovani studenti al fine di farli diventare giovani studiosi. Quindi è uno scavo che vuole creare anche le figure che in un futuro porteranno avanti le indagini. Infatti lo scavo qui a Villamarzana è portato avanti con studenti dell’università di Padova di tuti i gradi, dal primo anno della triennale fino al dottorato di ricerca. Ovviamente anche con dei collaboratori che hanno già oltrepassato questo limite e sono ormai dei professionisti. Non potremo quindi esaurire tutte le domande. Porteremo a casa la quantità maggiore di dati, e sicuramente ci faremo – anche alla luce delle analisi di laboratorio – un quadro molto più chiaro ma ovviamente quello che c’è ancora da capire è molto, soprattutto sarebbe necessario tornare su questo scavo per concludere veramente l’analisi stratigrafica in tutti i settori. E poi, proprio perché ci troviamo in una situazione di area artigianale, di area produttiva, sarebbe necessario espandere lo scavo probabilmente verso Nord per comprendere come funzionava quest’area produttiva non solo dal punto di vista tecnico – cioè che cosa ci si faceva – ma chi ci lavorava, da chi veniva gestita. Abbiamo l’idea che a Nord possano esserci le tracce, forse anche più conservate, perché andando verso Nord la stratigrafia sembra meno toccata dagli interventi agricoli, di due edifici di grandi dimensioni che potrebbero essere due case di livello elevato in termini sociali che forse gestivano queste produzioni. Quindi la ricostruzione proprio di un quadro più organico.

Sito protostorico di Villamarzana (Ro): sopralluogo Sabap nella campagna 2024. Da sinistra, le archeologhe Brunella Bruno e Paola Salzani e il soprintendente Andrea Rosignoli con il prof. Michele Cupitò (foto drm-ven)

“L’auspicio, la mia speranza – conclude Cupitò – è quindi che la Fondazione Cariparo possa prendere in considerazione la possibilità in un futuro di rifinanziare o comunque contribuire ancora economicamente allo scavo proprio per queste finalità di ricerca, di comprensione migliore di questo segmento molto importante della storia del Polesine che è forse quello ancora meno noto”.

Villamarzana (Ro). Open day agli scavi diretti da Michele Cupitò dell’università di Padova con visita guidata al museo Archeologico nazionale di Fratta Polesine, allo scavo del sito protostorico e ai laboratori collegati allo scavo. Prenotazione obbligatoria

Villamarzana: campagna 2024. Gli archeologi sono tornati sul sito protostorico (foto drm-veneto)

Anche per il prof. Michele Cupitò e il suo team dell’università di Padova è arrivato il momento di aprire le porte dello scavo del sito protostorico di Villamarzana (Ro) a cittadini e interessati: c’è l’Open day 2024, esempio di archeologia pubblica all’interno del progetto “Prima Europa. La Protostoria del Polesine” finanziato dalla Fondazione Cariparo e coordinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. Un’occasione unica per curiosi, appassionati di storia, archeologia, territorio che vedrà questa volta protagonisti gli scavi di Villamarzana, dove stanno intervenendo studenti e ricercatori dell’università di Padova, diretti dal professor Michele Cupitò.

L’appuntamento è per mercoledì 18 settembre 2024 alle 13.50 al museo Archeologico nazionale di Fratta Polesine, barchessa nord di Villa Badoer, in via Giovanni Tasso 1. Dalle 14 alle 15.30 visita guidata al museo Archeologico nazionale di Fratta Polesine con la direttrice del museo, Maria Letizia Pulcini, e il prof. Michele Cupitò dell’università di Padova. Dalle 15.45 alle 16.45 visita guidata allo scavo in corso nel sito di Villamarzana con Paola Salzani, della soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza, con il prof. Michele Cupitò, David Vicenzutto e Claudio Bovolato dell’università di Padova. Infine, tra le 17 e le 17.45, visita guidata ai laboratori collegati allo scavo con Veronica Gallo, Cristina Ambrosini dell’università di Padova e Maria Sofia Manfrin dell’università di Milano. Presente per l’occasione anche Giuseppe Toffoli, vice presidente vicario della Fondazione Cariparo, che porterà ai partecipanti i saluti dell’ente.

L’appuntamento è per mercoledì 18 settembre 2024 alle 13.50 al museo Archeologico nazionale di Fratta Polesine, barchessa nord di Villa Badoer, in via Giovanni Tasso 1. Dalle 14 alle 15.30 visita guidata al museo Archeologico nazionale di Fratta Polesine con la direttrice del museo, Maria Letizia Pulcini, e il prof. Michele Cupitò dell’università di Padova. Dalle 15.45 alle 16.45 visita guidata allo scavo in corso nel sito di Villamarzana con Paola Salzani, della soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza, con il prof. Michele Cupitò, David Vicenzutto e Claudio Bovolato dell’università di Padova. Infine, tra le 17 e le 17.45, visita guidata ai laboratori collegati allo scavo con Veronica Gallo, Cristina Ambrosini dell’università di Padova e Maria Sofia Manfrin dell’università di Milano. Presente per l’occasione anche Giuseppe Toffoli, vice presidente vicario della Fondazione Cariparo, che porterà ai partecipanti i saluti dell’ente.

Un momento della campagna di scavo 2024 a Villamarzana (foto drm-veento)

Si ricorda che per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento del numero massimo di posti disponibili, e che gli spostamenti tra Fratta Polesine e Villamarzana avverranno esclusivamente con mezzi propri. Si invitano inoltre i visitatori ad indossare indumenti e scarpe comodi per accedere al laboratorio e agli scavi. Per prenotazioni ed informazioni, è possibile contattare il museo archeologico nazionale di Fratta Polesine al numero di telefono 0425 668523 o all’indirizzo e-mail drm-ven.museofratta@cultura.gov.it. Il costo del biglietto di accesso al museo è di 2 euro.

Campagna 2024 nel sito protostorico di Villamarzana (Ro) nell’ambito del progetto Prima Europa: anticipazioni e obiettivi. Ne parlano ad “archeologiavocidalpassato.com” il direttore dello scavo, prof. Michele Cupitò; il direttore del museo Archeologico nazionale di Fratta Polesine, Maria Letizia Pulcini; e il sindaco d Villamarzana, Daniele Menon

Villamarzana: campagna 2024. Gli archeologi sono tornati sul sito protostorico (foto drm-veneto)

Gli archeologi dell’università di Padova sono tornati a Villamarzana per la seconda campagna di scavo e ricerche nel sito protostorico, “aperta” ufficialmente nella serata di presentazione “3000 anni fa a Villamarzana. Risultati degli scavi 2023 e prospettive 2024” il 3 settembre 2024 al teatro parrocchiale di Villamarzana, organizzata nell’ambito del Progetto “Prima Europa. Protostoria del Polesine” sostenuto dalla fondazione Cariparo (vedi Al via l’edizione 2024 del progetto “Prima Europa. La Protostoria del Polesine”: già aperto lo scavo di Frattesina, e a Villamarzana (lo scavo dal 9) conferenza sui risultati 2023 e le prospettive 2024. Già programmati gli Open Day con visita al museo Archeologico di Fratta Polesine e poi sul cantiere di scavo | archeologiavocidalpassato). E gli obiettivi della campagna 2024 sono ambiziosi, come spiega il prof. Michele Cupitò dell’università di Padova, direttore dello scavo di Villamarzana, ad archeologiavocidalpassato.com. C’è innanzitutto la necessità di raccogliere nuovi dati per capire meglio le trasformazioni che hanno caratterizzato il X sec. a.C. anche il Medio Polesine con la nascita del sito di Villamarzana nel Sistema Medio Polesine. E poi capire meglio l’organizzazione – urbanistica e quindi socio-economica – del sito, se sia composto da due nuclei distinti ma collegati o se sia stato un unico grande agglomerato. A seguire lo sviluppo delle ricerche, con la comunicazione e la divulgazione, ci penserà anche quest’anno il museo Archeologico nazionale di Fratta Polesine (Ro) come conferma ad archeologiavocidalpassato.com la direttrice Maria Letizia Pulcini. Per il Comune di Villamarzana è l’occasione per conoscere meglio la propria storia e le proprie origini e avere l’opportunità di “vivere” in diretta l’archeologia sul campo: ne è convinto il sindaco Daniele Menon che lo conferma ad archeologiaviocidalpassato.com.

“Oggi è il 3 settembre 2024 e possiamo considerare che questa giornata – spiega Michele Cupitò – sia l’avvio della seconda campagna di scavo nel sito di Villamarzana nell’ambito del progetto “Prima Europa”, progetto coordinato dalla soprintendenza per le province di Verona Rovigo e Vicenza e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Siamo al secondo anno, appunto: quindi è una prosecuzione di quanto abbiamo avviato già nell’inverno 2022. Gli obiettivi di questa campagna sono innanzitutto approfondire gli aspetti che abbiamo già sondato nello scorso anno. In particolare – con la giornata di oggi (3 settembre, ndr) – abbiamo già ampliato il settore di scavo. Riteniamo di poter identificare un edificio la cui funzione ancora non è chiara. Potrebbe essere un’abitazione, potrebbe essere una struttura di carattere produttivo, ma databile sempre al X sec. a.C., momento nel quale sappiamo il Medio Polesine ha un momento di trasformazione fondamentale con appunto la nascita del grande sito di Villamarzana e la nascita di quello che ora possiamo effettivamente chiamare Sistema Medio Polesine.

Tavola sull’assetto del popolamento tra Adige e Po tra Bronzo finale 3 e primo Ferro (foto dbc-pd)

“Un secolo, il X, particolarmente problematico – sottolinea Cupitò -, nel senso che è meno noto rispetto ai secoli precedenti. In questo territorio, ma più in generale in Europa, in Italia e nel bacino del Mediterraneo, rappresenta un momento di grandissima trasformazione. Grandissima trasformazione dalla Grecia all’Europa, ma anche per l’area polesana, proprio perché rappresentava uno snodo fondamentale nei traffici che collegavano l’area alpina e l’area europea con l’Adriatico e il resto dell’Italia, si configura come un momento chiave.

Gli straordinari frammenti di ceramica di tipo protogeometrico dell’Italia sud-orientale, in particolare della Puglia, rinvenuti nel sito protostorico di Villamarzana: prima e dopo il restauro (foto dbc-pd)

“Lo scavo di Villamarzana quindi intende inserire dei tasselli maggiori – assicura Cupitò – per comprendere questo momento particolarmente complicato, particolarmente complesso, ma particolarmente importante dal punto di vista delle trasformazioni di carattere economico, socio-politico, commerciale. Già l’anno scorso con il rinvenimento di alcuni straordinari frammenti di ceramica di tipo protogeometrico, probabilmente prodotta o comunque legata alle produzioni dell’Italia sud-orientale, in particolare della Puglia, avevamo compreso come in questo momento problematico – come detto – il Medio Polesine era ancora un sistema estremamente attivo, estremamente fiorente. E quindi il nostro obiettivo di quest’anno è approfondire e inserire dei dati per comprendere questo aspetto. Anche perché questo aspetto prelude – e quindi i dati che riusciremo a considerare, a recuperare, saranno fondamentali in questo senso – all’inizio del IX secolo a.C. quando il sistema, fiorente per almeno tre secoli, implode. E come tutti i collassi di sistema dobbiamo ed è interessante comprenderne le ragioni.

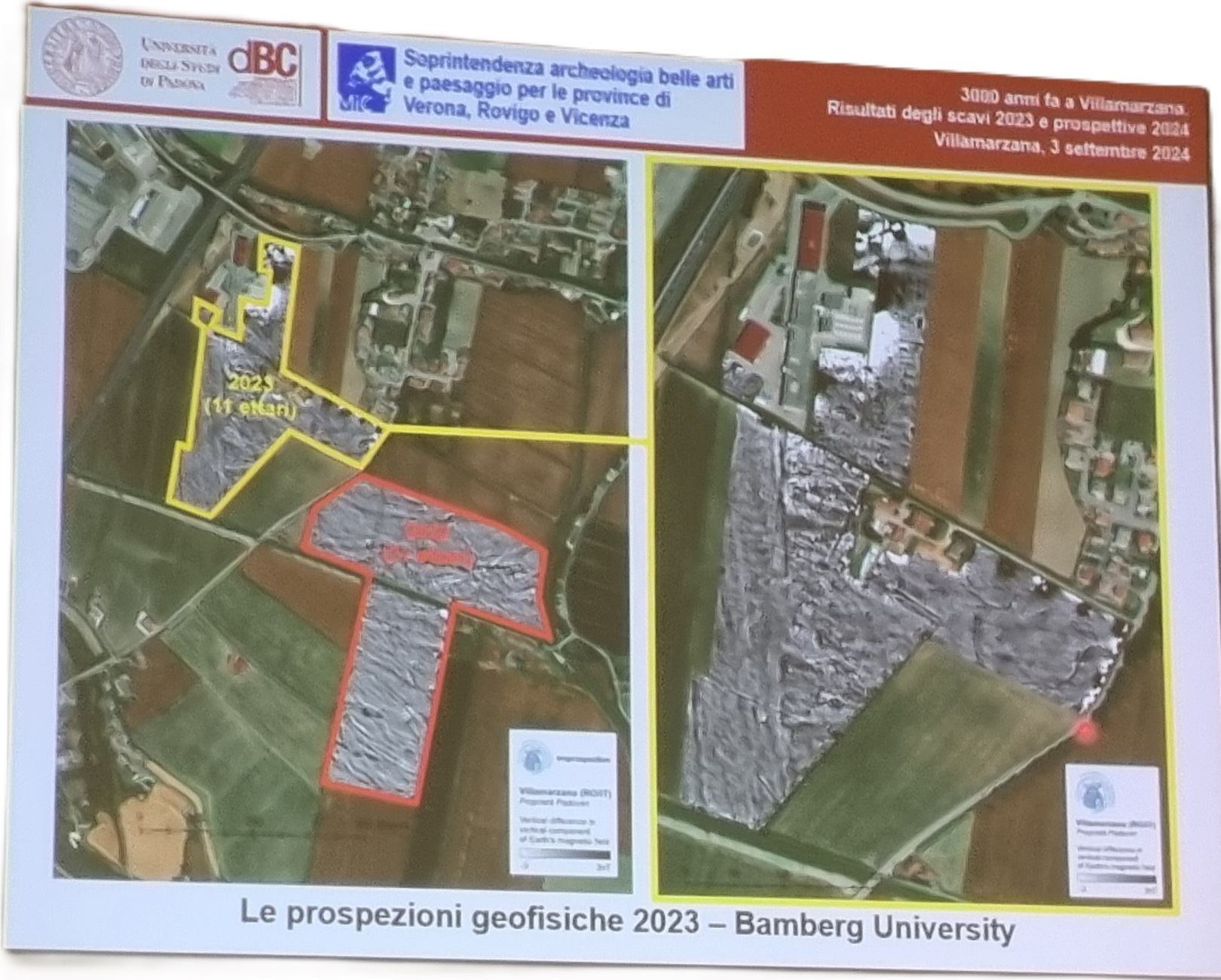

Prospezioni geofisiche a Villamarzana: in rosso le ricerche 2022, in giallo quele 2023. Rimane un tassello da studiare per il 2024 (foto dbc-pd)

“Sul piano operativo – continua Cupitò – procederemo come l’anno scorso, quindi con un impianto estremamente interdisciplinare, dalla geo-archeologia all’archeobotanica all’archeozoologia già direttamente sullo scavo. Ed estenderemo l’area di indagine dello scavo per comprendere in maniera più dettagliata la struttura, l’organizzazione del sito, quindi la planimetria, l’urbanistica di questo grande insediamento, ma proseguiremo anche con le prospezioni magnetometriche condotte dalla collega Wieke de Neef dell’università di Bamberg soprattutto analizzando il segmento che unisce i due settori che abbiamo indagato per comprendere – aspetto estremamente importante – se questo sito – come apparirebbe dalle evidenze di superficie – è un insediamento costituito da nuclei separati ma ovviamente parte di un unico sistema oppure se è un unico grande insediamento.

“Importanti saranno anche le collaborazioni che abbiamo già avviato l’anno scorso, in particolare per quel che riguarda gli aspetti geo-morfologici, sedimentologici, con il prof. Cristiano Nicosia del dipartimento di Geoscienze di Padova perché in questo momento chiave, e soprattutto per la comprensione delle ragioni dell’implosione del sistema, è estremamente utile – conclude Cupitò – per capire se e quanto le trasformazioni di carattere ambientale, di carattere paleoidrografico (ricordiamoci che nell’Età del Ferro il Po di Adria cambia completamente corso e quindi scardina completamente i sistemi che si erano avviati nelle fasi precedenti) hanno avuto un peso oppure se – e sicuramente è anche così – hanno avuto un ruolo importante determinante anche quelle trasformazioni radicali sotto il profilo politico e socio-economico di cui vi ho parlato in precedenza”.

“Importanti saranno anche le collaborazioni che abbiamo già avviato l’anno scorso, in particolare per quel che riguarda gli aspetti geo-morfologici, sedimentologici, con il prof. Cristiano Nicosia del dipartimento di Geoscienze di Padova perché in questo momento chiave, e soprattutto per la comprensione delle ragioni dell’implosione del sistema, è estremamente utile – conclude Cupitò – per capire se e quanto le trasformazioni di carattere ambientale, di carattere paleoidrografico (ricordiamoci che nell’Età del Ferro il Po di Adria cambia completamente corso e quindi scardina completamente i sistemi che si erano avviati nelle fasi precedenti) hanno avuto un peso oppure se – e sicuramente è anche così – hanno avuto un ruolo importante determinante anche quelle trasformazioni radicali sotto il profilo politico e socio-economico di cui vi ho parlato in precedenza”.

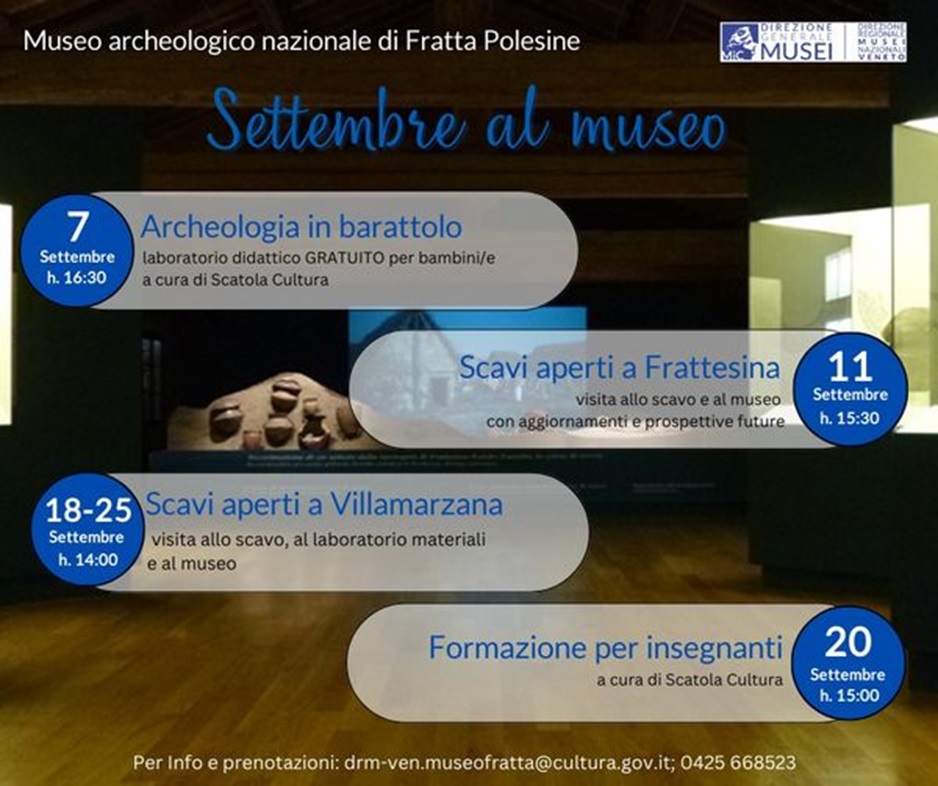

“Ricominciamo. Siamo tutti molto emozionati per questa ripresa. E il museo Archeologico nazionale di Fratta Polesine – spiega Maria Letizia Pulcini – si occuperà delle attività di comunicazione e di valorizzazione sia per gli scavi di Frattesina che per gli scavi di Villamarzana, ovviamente in collaborazione con la soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza, con le università – la Sapienza di Roma e l’università di Padova – e il CPSSAE di Rovigo. Stiamo già iniziando a muoverci sia sui nostri canali social sia con i comunicati stampa. Sia la stampa scritta che i giornali online stanno già rispondendo positivamente e stasera, appunto, 3 settembre c’è il primo degli eventi organizzato dal Comune di Villamarzana ma a cui noi partecipiamo proprio in virtù di questa rete di collaborazione di cui andiamo molto fieri. E poi a seguire ci saranno gli Open Day, ci sarà un’attività con i bambini prevista per sabato 7 settembre proprio per spiegare ai bambini con questo laboratorio ludico-didattico a cura di Scatola Cultura per spiegare ai bambini cos’è uno scavo archeologico. Ci sarà quindi una simulazione di scavo archeologico e costruiranno la loro stratigrafia in barattolo. Quindi quest’anno abbiamo pensato agli adulti ma anche ai visitatori più giovani proprio per avvicinarli all’archeologia e in particolar modo all’archeologia del Polesine. Seguiteci tutti. Così sarete aggiornati sulle novità di entrambi gli scavi di Frattesina e Villamarzana”.

“Ricominciamo. Siamo tutti molto emozionati per questa ripresa. E il museo Archeologico nazionale di Fratta Polesine – spiega Maria Letizia Pulcini – si occuperà delle attività di comunicazione e di valorizzazione sia per gli scavi di Frattesina che per gli scavi di Villamarzana, ovviamente in collaborazione con la soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza, con le università – la Sapienza di Roma e l’università di Padova – e il CPSSAE di Rovigo. Stiamo già iniziando a muoverci sia sui nostri canali social sia con i comunicati stampa. Sia la stampa scritta che i giornali online stanno già rispondendo positivamente e stasera, appunto, 3 settembre c’è il primo degli eventi organizzato dal Comune di Villamarzana ma a cui noi partecipiamo proprio in virtù di questa rete di collaborazione di cui andiamo molto fieri. E poi a seguire ci saranno gli Open Day, ci sarà un’attività con i bambini prevista per sabato 7 settembre proprio per spiegare ai bambini con questo laboratorio ludico-didattico a cura di Scatola Cultura per spiegare ai bambini cos’è uno scavo archeologico. Ci sarà quindi una simulazione di scavo archeologico e costruiranno la loro stratigrafia in barattolo. Quindi quest’anno abbiamo pensato agli adulti ma anche ai visitatori più giovani proprio per avvicinarli all’archeologia e in particolar modo all’archeologia del Polesine. Seguiteci tutti. Così sarete aggiornati sulle novità di entrambi gli scavi di Frattesina e Villamarzana”.

“Sono il sindaco di Villamarzana. Per noi come comunità – sottolinea Daniele Menon – è molto importante questa serie di scavi archeologici che durano da anni ma in particolare lo scavo che c’è stato l’anno scorso e quello che faremo quest’anno perché permettono di scoprire quello che era la storia del nostro paese e le nostre origini. È un’opportunità che Villamarzana ha anche nel riscoprire quella che è l’attività dell’archeologo, perché ci saranno degli Open Day che permetteranno a tutti i cittadini a chi vuol vedere di seguire quello che è lo scavo in prima persona e quindi io penso che sia una cosa molto positiva e che ne valga la pena anche seguirla e anche partecipare alle varie attività che ci saranno nel corso di questo mese”.

Esclusivo. Con la prof.ssa Silvia Paltineri primo bilancio della campagna 2024 nel sito etrusco-preromano di San Basilio ad Ariano nel Polesine (Ro): tra le scoperte, una tavola di legno e dei vinaccioli che aprono nuovi scenari per le future ricerche

Campagna di scavo 2024: l’area di scavo del sito etrusco-romano di San Basilio ad Ariano nel Polesine (Ro) allagata (foto unipd)

La campagna di scavo 2024 nel sito etrusco-preromano di San Basilio ad Ariano nel Polesine (Ro), diretto da Silvia Paltineri del dipartimento di Beni culturali dell’Università di Padova, nell’ambito del progetto “San Basilio – Archeologia e Natura sul Delta del Po” si è chiuso da poche settimane. È tempo di un primo bilancio sui risultati raggiunti e sulle prospettive di questa ricerca che gode del sostegno economico di Cariparo. La professoressa Paltineri ne parla in esclusiva ad archeologiavocidalpassato.com.

CAMPAGNA 2024. “Quest’anno a San Basilio abbiamo scavato dal 29 aprile al 24 maggio e ci siamo concentrati in un’area che era quella nella quale l’anno scorso avevamo messo in luce completamente uno strato costituito principalmente da materiale edilizio frammentato, le cosiddette “mattonelle” o lastrine cotte, rotte e depositate intenzionalmente su una vasta superficie. Non potevamo scavare tutto, e quindi abbiamo deciso di concentrarci in un saggio di scavo limitato. Abbiamo scavato un’area di 3 metri per 8 e abbiamo incominciato a lavorare su questo strato, abbiamo asportato lo strato delle mattonelle e abbiamo messo in luce un deposito antropico (perché interessato da una frequentazione) con ceramica, resti ossei, resti botanici.

San Basilio (Ariano nel Polesine): Battuto pavimentale in cocciopesto, con canalette basali per sostenere l’alzato in graticcio e buche di palo (foto unipd)

Lo scavo ha visto un progressivo approfondimento della stratigrafia in quest’area e abbiamo capito alcune cose. Per esempio, ristudiando le sezioni dello scavo – quindi proprio le pareti della nostra trincea – abbiamo capito che lo strato soprastante, cioè il primo che abbiamo tolto, quello delle mattonelle, era uno strato sicuramente ricavato da materiale di risulta che era stato depositato con la finalità di creare una superficie ben isolata, estesa, sulla quale successivamente riportare degli strati prevalentemente sabbiosi sui quali poi impostare l’ultima pavimentazione, in coccio pesto, che avevamo rinvenuto fin dalla campagna 2019.

Sito etrusco-preromano a San Basilio di Ariano nel Polesine (Ro): lo svuotamento della trincea di scavo allagata durante la campagna 2024 (foto unipd)

Un’anforetta in ceramica depurata riaffiora nel sito etrusco-preromano di San Basilio ad Ariano nel Polesine (Ro) (foto unipd)

Al di sotto di questo strato di mattonelle, che quindi in un certo senso segna l’inizio di una fase seriore della frequentazione di san Basilio, ci siamo approfonditi su questo strato antropico che poi anche il prossimo anno continueremo a scavare e direi anche più in estensione, perché si tratta di un livello di frequentazione precedente, con materiale che copre un arco cronologico tra il VI e il V secolo sulla base dei rinvenimenti effettuati e che probabilmente è da riferire a un’area che presumiamo fosse all’aperto, perché non abbiamo evidenze di pavimentazioni.

Sito etrusco-preromano a San Basilio di Ariano nel Polesine (Ro): la tavola di legno posta verticalmente ed emersa svuotando dall’ acqua un settore della trincea completamente allagato (foto unipd)

Sito etrusco-preromano a San Basilio di Ariano nel Polesine (Ro): lo svuotamento della trincea di scavo allagata durante la campagna 2024 (foto unipd)

Ci sono poi altre novità significative da un’altra zona dello scavo, posta più a Ovest. Poiché quest’anno siamo stati perseguitati dalla risalita della falda e dai temporali, abbiamo avuto tutta una serie di disavventure con l’acqua. E nel continuare a svuotare la trincea dall’acqua – cosa che ha comportato anche l’acquisto di due pompe perché altrimenti non saremmo riusciti a lavorare serenamente – ci siamo resi conto che liberando dalla falda e dall’acqua dei temporali l’area Ovest della trincea di scavo emergeva, in corrispondenza della quota a cui altrove si trovano le famose mattonelle, una lunga tavola di legno posta di taglio, verticalmente. Probabilmente era un contenimento costituito da questa lunga tavola che è conservata per circa due metri e mezzo. L’abbiamo campionata. E poi sicuramente di un elemento strutturale di questo tipo faremo le datazioni.

I vinaccioli ritrovati nel sito etrusco-preromano di San Basilio ad Ariano nel Polesine (Ro) (foto unipd)

CURIOSITÀ: I VINACCIOLI. Tra i materiali che abbiamo trovato nello scavo di quest’anno, direi che la maggior parte delle classi ci conferma il quadro degli anni precedenti. Quindi abbiamo trovato molta ceramica etrusco-padana, frammenti di bucchero, frammenti di ceramica zonata veneta, alcuni frammenti di ceramica attica a figure nere. Tra le curiosità, le novità più interessanti, che meriteranno un approfondimento, vi è il rinvenimento di vinaccioli che provengono proprio dallo strato antropico che sta sotto le mattonelle. Li abbiamo identificati, li abbiamo campionati, e la studiosa che collabora con noi per lo studio proprio dei resti botanici, poi farà tutta una serie di analisi che ci diranno di che tipo di vite si tratta, e questo poi aprirà il campo a tutta una serie di ipotesi di lettura sul consumo delle bevande, sulla produzione di determinate bevande, e più in generale sulle abitudini alimentari e non solo della società multietnica di San Basilio preromano.

IL FUTURO: LA RICERCA CONTINUA. Due parole sul futuro. Innanzitutto dobbiamo assolutamente allargare l’area di indagine e quindi mettere in luce gli strati antropici che stanno sotto le mattonelle n tutta l’area dello scavo. Quest’anno abbiamo fatto un saggio abbastanza grande, ma che non copriva tutta l’area nella quale appunto le mattonelle erano stese e quindi vogliamo vedere in estensione se quell’antropico che noi riteniamo riferibile alla frequentazione di un’area aperta è davvero esteso per una superficie molto ampia. E poi abbiamo già impostato un nuovo saggio di scavo proprio in corrispondenza di quella tavola lignea che siamo riusciti a vedere, a intercettare togliendo l’acqua di falda da un’area della trincea che era completamente allagata. Lì faremo un altro saggio di scavo che ci consentirà di mettere in relazione le evidenze che abbiamo scoperto e scavato tra il 2019 e oggi, e quello che probabilmente stava più a Ovest che potrà essere approfondito aprendo anche magari un’area nuova, forse già nel 2025, e si spera nel 2026, perché sicuramente l’insediamento aveva una continuazione. Doveva essere un insediamento abbastanza grande e quindi sarà importante aprire nuove aree e poi provare anche a fare un discorso di tipo urbanistico-funzionale.

Esclusivo. A pochi giorni dall’avvio della campagna 2024 al sito preromano di San Basilio ad Ariano nel Polesine (Ro) l’archeologa Silvia Paltineri anticipa gli obiettivi delle nuove ricerche e fa il punto sulle scoperte fin qui acquisite nel centro del delta, primo grande approdo dei greci e luogo di incontro con Etruschi padani e Veneti tra VI e V sec. a.C.

Ad Ariano nel Polesine (Ro) è tutto pronto per avviare la campagna di scavo 2024 del’università di Padova nel sito preromano di San Basilio (foto unipd)

Manca pochissimo alla ripartenza degli scavi di San Basilio 2024. Lunedì 29 aprile riapre lo scavo del sito etrusco diretto da Silvia Paltineri dell’università di Padova. È proprio l’archeologa del dipartimento dei Beni culturali dell’ateneo patavino ad anticipare ad archeologiavocidalpassato.com gli obiettivi della campagna 2024 e a fare il punto sulle indagini fin qui condotte che confermano l’importanza del sito di San Basilio che rappresenta il primo grande approdo a vocazione internazionale frequentato dai navigatori greci, che fra VI e V secolo a.C. trovarono nel Delta del Po e, più in generale, nell’Alto Adriatico, un luogo di incontro ideale con gli Etruschi padani e con i Veneti.

San Basilio preromana: team della campagna di scavo 2023 (foto unipd)

San Basilio preromana: team della campagna di scavo 2022 (foto unipd)

San Basilio preromana: team della campagna di scavo 2021 (foto unipd)

“La campagna del 2024 dell’università di Padova nel sito di San Basilio”, spiega Paltineri, “riguarda in particolare l’insediamento preromano, un insediamento che inizia la sua vita intorno al 600 a.C. che è una data chiave per tutta l’Italia settentrionale perché è un momento nel quale nell’area del delta del Po le comunità locali si aprono ai commerci con il Mediterraneo. E San Basilio rappresenta il primo grande approdo a vocazione internazionale frequentato dai navigatori greci. Nell’area del Delta erano già stanziati gli Etruschi, principalmente di area padana, i quali, data la posizione geografica del Polesine, erano in strettissimo contatto con i vicini Veneti.

La posizione del sito di San Basilio ad Ariano nel Polesine con la linea di costa antica (foto unipd)

Più antico di Adria e di Spina. “Il sito di San Basilio – continua -, un po’ come Adria e come Spina soprattutto, siti più noti ma rispetto ai quali San Basilio rimane comunque importante, proprio perché è il più antico, ha una vocazione internazionale fin dall’inizio della sua storia. Intorno al 600 a.C. questo centro, che si trovava in una zona retro-costiera lungo un cordone di dune, quindi protetto dal mare aperto però affacciato sul mare stesso, diventa un crocevia di scambi, ben testimoniato dagli scavi che stiamo conducendo nell’insediamento preromano a partire dal 2019 con campagne di indagine stratigrafica, precedute da una ricognizione che nel 2018 ho condotto insieme alla collega Giovanna Gambacurta dell’università Ca’ Foscari di Venezia. Negli anni questo progetto di indagine si è ulteriormente articolato, grazie a una stretta sinergia con il museo Archeologico nazionale di Adria, guidato da Alberta Facchi, alla Soprintendenza competente nella persona di Giovanna Falezza e grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che fin dal 2018 ha creduto in questa progettualità e attualmente ha investito in un ampio progetto culturale che si è allargato alla fase romana del sito di San Basilio, attualmente in corso di scavo da parte dei colleghi del mio dipartimento Jacopo Bonetto e Caterina Previato.

Villaggio protostorico di Frattesina (Ro): l’area di scavo interessata dalla campagna 2023 (foto graziano tavan)

Una delle aree di scavo della campagna 2023 del sito protostorico di Villamarzana (Ro) (foto graziano tavan)

Ma non solo. “Il Polesine è al momento al centro di importanti indagini archeologiche riguardanti fasi più antiche. Queste ricerche, grazie al finanziamento di Cariparo, sono attive nei siti di Frattesina di Fratta Polesine e di Villamarzana, dove attualmente sono impegnati il CPSSAE, l’università Sapienza di Roma e sempre l’università di Padova con le ricerche condotte da Michele Cupitò.

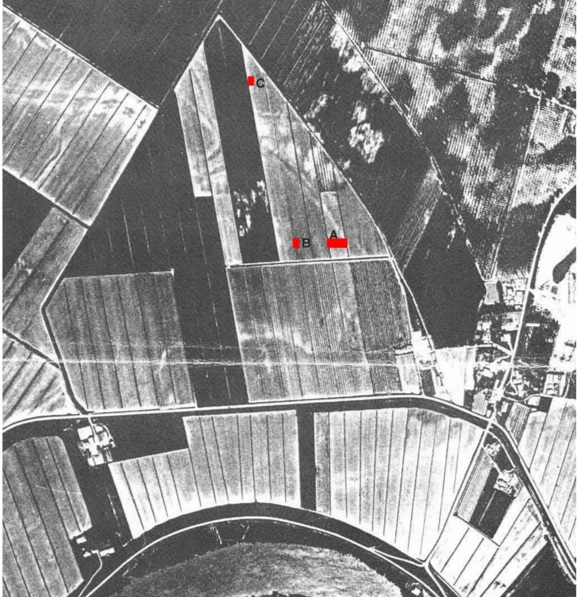

Il posizionamento delle tre aree di scavo effettuati a San Basilio negli anni 1983-1987 (da Salzani, Vitali, 2002)

Prime indagini della soprintendenza negli anni ’80 del Novecento. “Quando abbiamo scelto di aprire saggi di scavo nell’insediamento preromano – ricorda Paltineri – in un certo senso non lavoravamo al buio, perché nell’area c’erano ricerche pregresse degli anni ’80 del secolo scorso condotte dalla soprintendenza Archeologica del Veneto sotto la direzione di Maurizia De Min prima, e di Luciano Salzani e di Daniele Vitali dell’università di Bologna poi.

San Basilio (Ariano nel Polesine): scavi 1983 e 1987-1989, l’insediamento preromano (VI-V secolo a.C.) frequentato da Etruschi, Greci e Veneti, con le palificate lignee eccezionalmente conservate (foto unipd)

E queste indagini avevano già messo in luce un insediamento che presentava alcune evidenze eccezionali, tavolati e pali lignei ben conservati, e materiali di diversa provenienza e connotati culturalmente in maniera diversa, tra cui ceramica di produzione locale, cioè ceramica etrusca di produzione padana, ceramica greca di importazione – corinzia, ionica e soprattutto attica a figure nere -, e poi anche ceramica veneta decorata a fasce rosse e nere. Dunque queste erano un po’ le basi di partenza di un’indagine che attualmente ci vede impegnati e che anche quest’anno ci vedrà tornare sul campo proprio a partire da lunedì 29 aprile 2024. E per un mese saremo a San Basilio per proseguire le nostre ricerche.

Lo scavo dell’università di Padova nel sito preromano di San Basilio (Ariano nel Polesine) visto da drone. Le frecce indicano l’andamento dell’antico canale ancora ben visibile (foto unipd)

Affacciato su un antico canale. “Cosa abbiamo fatto finora? Abbiamo aperto due trincee di scavo: una più grande di circa 15 x 15 metri, e una più piccola di 10 x 4 metri. In un punto strategico dell’area dell’insediamento preromano, un punto importante in quanto affacciato su un antico canale di cui rimane ancora una traccia evidente se si osservano le foto aeree, sia quelle degli anni Ottanta sia quelle effettuate grazie ai sorvoli con il drone condotti in collaborazione con il mio collega Jacopo Turchetto.

San Basilio (Ariano nel Polesine): Battuto pavimentale in cocciopesto, con canalette basali per sostenere l’alzato in graticcio e buche di palo (foto unipd)

Edificio in graticcio con pavimentazione in cocciopesto. “Le evidenze che abbiamo rintracciato sul terreno – spiega l’archeologa – rispettavano l’orientamento del cordone e del canale. Abbiamo infatti rinvenuto resti di pavimentazioni costituite da uno straordinario battuto di cocciopesto che è stato anche analizzato dal collega Michele Secco, e questo battuto presentava canalette di fondazioni per le travi basali che sostenevano l’alzato e buche di palo, quindi un’edilizia deperibile, in graticcio, analogamente a quello che accade per esempio nel vicino sito di Spina. E l’orientamento di queste strutture asseconda la natura del luogo: quindi è ortogonale rispetto al canale e rispetto all’andamento della pendenza della duna.

Frammento di ceramica greca da cucina ritrovato nel sito preromano di San Basilio nella campagna di scavo dell’università di Padova (foto unipd)

C’era una comunità di greci. “Orientato NW-SE, questo edificio di cui appunto abbiamo rinvenuto le tracce, restituisce materiali di grande interesse, in parte si tratta di produzioni già note, quindi ceramica etrusca di produzione padana, ceramica greca di importazione, ceramica veneta, però abbiamo avuto anche alcune sorprese. Per esempio abbiamo trovato la ceramica greca da cucina, cosa che accade ad esempio nel vicino sito di Spina. Questo rinvenimento testimonia che a San Basilio i Greci non arrivavano solamente come commercianti, come mercanti, ma con buona probabilità vi era nel sito una presenza greca, dal momento che la ceramica da cucina è un indicatore importante di certe abitudini alimentari.

Applique in bronzo a forma di felino ritrovata nel sito preromano di San Basilio nella campagna di scavo dell’università di Padova (foto unipd)

Applique in bronzo a forma di felino. “E poi tra le altre sorprese – sottolinea Paltineri – vi è il rinvenimento di alcuni bronzetti configurati a forma di felino, a forma di quadrupede, produzioni di pregio che circolavano nel Mediterraneo occidentale in epoca tardo arcaica. Si rinvengono materiali analoghi in tutta l’Etruria ma anche nel Mediterraneo occidentale fino alla penisola iberica. Sono applique che con buona probabilità si trovavano sugli orli di patere bronzee, e che non sono in realtà una novità assoluta in Polesine, perché si conoscono anche esemplari da Adria

Un vecchio documento che mostra il disegno del colino ritrovato a Pezzoli di Ceregnano (Ro) con un’applique uguale a quella rinvenuta a San Basilio (foto unipd)

e si sa di un vecchissimo rinvenimento, del ‘700 addirittura, da un contesto, di cui i materiali sono perduti, che è quello di Pezzoli di Ceregnano, sito nel quale erano stati rinvenuti materiali di provenienza funeraria tra i quali un infundibulum, cioè un colino, che aveva appunto una di queste applique, identica a quelle che abbiamo trovato noi. Il nostro rinvenimento di bronzetti è da riferire ad attività di rifusione. Quindi quando questi oggetti avevano perso la loro funzione primaria. Però rimane un rinvenimento importante.

Panoramica delle cderamiche di importazione e di produzione locale rinvenute nello scavo nel sito preromano di San Basilio dall’università di Padova (foto unipd)

Dai buccheri alle ceramiche etrusco-padane decorate alla veneta. “Tra gli altri rinvenimenti significativi – continua – va segnalata ceramica meso-corinzia che data l’attivazione del sito almeno intorno al 590 a.C. e poi abbiamo bucchero attestato in notevole quantità, anche con forme che incominciano a comparire nella seconda metà del VII secolo e che poi hanno una evoluzione tipologica fino ai primi decenni del VI. Il fatto di aver trovato queste forme a San Basilio è importante, perché il range di nascita e morte del tipo ci consente di fissare il sicuro avvio del sito intorno al 600. E questo è un dato nuovo perché, rispetto ai rinvenimenti degli anni ’80 del secolo scorso, noi possiamo rialzare di un ventennio-un venticinquennio l’attivazione di San Basilio preromana, appunto a questa data chiave, al 600. Poi abbiamo rilevato altri aspetti molto interessanti nella tipologia dei materiali: per esempio, abbiamo forme che sono tipicamente etrusco-padane ma che presentano la decorazione veneta a fasce rosso nere. E questo è un fenomeno di ibridazione tipologica molto significativo, e che ha sicuramente a che fare con i gusti e le abitudini della committenza locale”.

Un’attività dell’università di Padova nella campagna di scavo nel sito preromano di San Basilio (foto unipd)

“Queste indagini – conclude Paltineri – sono possibili – e voglio ricordarlo – grazie all’entusiasmo e all’impegno di tutti gli studenti, gli specializzandi e i dottorandi che ogni anno lavorano con noi nel sito”.

Ariano nel Polesine (Ro). Inaugurazione del nuovo allestimento del Centro Turistico Culturale San Basilio e dell’area archeologica di via Brenta

Nuovo allestimento del Centro Turistico Culturale San Basilio ad Ariano nel Polesine (Ro). L’inaugurazione mercoledì 17 gennaio 2024, dalle 11 alle 13, al Centro Turistico Culturale San Basilio, via San Basilio 12, San Basilio, Ariano nel Polesine (Ro). Inoltre dalle h16:00 alle h18:30 il Centro rimarrà aperto per accogliere tutti i visitatori. Si tratta di un evento che vede coinvolto il dipartimento dei Beni culturali dell’università di Padova a conclusione di un lungo lavoro di riallestimento del prezioso museo Archeologico sul Delta del Po. È questa l’area dove il Dipartimento conduce ricerche archeologiche da molti anni, con il supporto del Comune, della Fondazione Cariparo, della Provincia di Rovigo e di molti altri soggetti. Le ricerche sono condotte in collaborazione con l’università Ca’ Foscari di Venezia, con la soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Verona Rovigo Vicenza e con la direzione regionale Musei (museo archeologico nazionale di Adria). Il programma della mattinata. Alle 11, i saluti di Luisa Beltrame, sindaco di Ariano nel Polesine; Enrico Ferrarese, presidente della Provincia di Rovigo; Gilberto Muraro, presidente della fondazione Cariparo; Cristiano Corazzari, assessore Regione Veneto; Moreno Gasparini, presidente parco regionale veneto Delta del Po; Daniele Ferrara, direttore regionale Musei del Veneto; Fabrizio Magani, soprintendente ABAP di Verona Rovigo e Vicenza; Giovanna Falezza, direttore museo Archeologico nazionale di Verona. Alle 11.30, gli interventi di Alberta Facchi, direttore del museo Archeologico nazionale di Adria; Nicola Nottoli, architetto progettista dei nuovi allestimenti; Jacopo Bonetto, dell’università di Padova. Alle 12, inaugurazione del Centro turistico culturale. Alle 12.45, inaugurazione dell’area archeologica di via Brenta. Seguirà un buffet nell’aula didattica dell’azienda agricola Forzello.

Nuovo allestimento del Centro Turistico Culturale San Basilio ad Ariano nel Polesine (Ro). L’inaugurazione mercoledì 17 gennaio 2024, dalle 11 alle 13, al Centro Turistico Culturale San Basilio, via San Basilio 12, San Basilio, Ariano nel Polesine (Ro). Inoltre dalle h16:00 alle h18:30 il Centro rimarrà aperto per accogliere tutti i visitatori. Si tratta di un evento che vede coinvolto il dipartimento dei Beni culturali dell’università di Padova a conclusione di un lungo lavoro di riallestimento del prezioso museo Archeologico sul Delta del Po. È questa l’area dove il Dipartimento conduce ricerche archeologiche da molti anni, con il supporto del Comune, della Fondazione Cariparo, della Provincia di Rovigo e di molti altri soggetti. Le ricerche sono condotte in collaborazione con l’università Ca’ Foscari di Venezia, con la soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Verona Rovigo Vicenza e con la direzione regionale Musei (museo archeologico nazionale di Adria). Il programma della mattinata. Alle 11, i saluti di Luisa Beltrame, sindaco di Ariano nel Polesine; Enrico Ferrarese, presidente della Provincia di Rovigo; Gilberto Muraro, presidente della fondazione Cariparo; Cristiano Corazzari, assessore Regione Veneto; Moreno Gasparini, presidente parco regionale veneto Delta del Po; Daniele Ferrara, direttore regionale Musei del Veneto; Fabrizio Magani, soprintendente ABAP di Verona Rovigo e Vicenza; Giovanna Falezza, direttore museo Archeologico nazionale di Verona. Alle 11.30, gli interventi di Alberta Facchi, direttore del museo Archeologico nazionale di Adria; Nicola Nottoli, architetto progettista dei nuovi allestimenti; Jacopo Bonetto, dell’università di Padova. Alle 12, inaugurazione del Centro turistico culturale. Alle 12.45, inaugurazione dell’area archeologica di via Brenta. Seguirà un buffet nell’aula didattica dell’azienda agricola Forzello.

Per il ciclo di “Cinque lezioni sul Restauro” organizzato dalla Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici, diretta da Alessandra Pattanaro, del dipartimento dei Beni culturali dell’università di Padova, martedì 30 aprile 2024, al Palazzo Liviano in sala Franco Sartori, alle 16, si terrà la lezione sul tema “Il restauro degli stucchi longobardi di Cividale: novità e prospettive di ricerca” tenuta da Luca Mor (storico dell’arte) e Stefano Tracanelli (restauratore): introduce Giovanna Valenzano direttrice del dipartimento.

Per il ciclo di “Cinque lezioni sul Restauro” organizzato dalla Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici, diretta da Alessandra Pattanaro, del dipartimento dei Beni culturali dell’università di Padova, martedì 30 aprile 2024, al Palazzo Liviano in sala Franco Sartori, alle 16, si terrà la lezione sul tema “Il restauro degli stucchi longobardi di Cividale: novità e prospettive di ricerca” tenuta da Luca Mor (storico dell’arte) e Stefano Tracanelli (restauratore): introduce Giovanna Valenzano direttrice del dipartimento.

Commenti recenti