Roma. Il museo nazionale Etrusco pubblica on line “Rasna. Una serie etrusca”, un video-racconto in 19 puntate, di e con Valentino Nizzo, per capire attraverso gli Etruschi e gli altri popoli con i quali hanno dialogato, in primis i Greci e poi i Romani, a corollario della mostra “Spina etrusca a Villa Giulia. Un grande porto nel Mediterraneo”. Ecco i primi tre episodi: la Grande Etruria, Ulisse ed Eracle, Caere/Pyrgi e Delfi

Locandina della mostra “Spina etrusca a Villa Giulia. Un grande porto nel Mediterraneo” al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia dal 10 novembre 2023 al 7 aprile 2024

Il progetto era di pubblicare la serie video contestualmente al periodo di apertura della mostra “Spina etrusca a Villa Giulia. Un grande porto nel Mediterraneo” al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma fino al 7 aprile 2024. Poi una serie di imprevisti ha prolungato l’attesa. Ma da qualche settimana è iniziata la pubblicazione on line di “Rasna. Una serie etrusca”, 19 video, lanciati con trailer sulle pagine Facebook e Instagram del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, e in forma integrale sul canale YouTube ufficiale MuseoEtruTv. I video, a cura e con Valentino Nizzo, fino a dicembre 2023 direttore del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, sono lunghi mediamente intorno ai 10 minuti ciascuno. In occasione del Centenario della scoperta di Spina, questo video-racconto per capitoli che parte dalla celebre città portuale nel delta del Po allargando poi lo sguardo dalla pianura padana e dall’Adriatico fino al Tirreno e all’intero Mediterraneo, è un modo per capire attraverso gli Etruschi e gli altri popoli con i quali hanno dialogato, in primis i Greci e poi i Romani, anche una parte fondamentale della nostra attuale storia.

Valentino Nizzo, già direttore del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, docente all’università L’Orientale di Napoli (foto etru)

“I video sono stati girati in un pugno di giorni (potrei dire ore) dello scorso mese di ottobre”, ricorda Nizzo, “tra Roma, Pyrgi, Ferrara e Comacchio, nel pieno dell’allestimento della mostra e quando ancora non sapevo che presto l’esperienza di Villa Giulia sarebbe finita. L’intento è stato quello di produrre una serie di contenuti didattici che andassero oltre l’effimera durata dell’esposizione”. Tutti i video sono integralmente sottotitolati in Italiano e in inglese in modo da garantirne la massima accessibilità. “Molte istituzioni e persone hanno contribuito con grande disponibilità alla realizzazione del progetto e sono ricordate alla fine di ciascun video. Mi piace menzionare la mia prima casa, il museo Archeologico nazionale di Ferrara, il museo del Delta antico di Comacchio e lo splendido Parco del Delta, il Comune di Comacchio, il Castello di Santa Severa e il museo del Mare e della Navigazione antica. Oltre al personale tutto del Museo di Villa Giulia (in particolare Anna Tanzarella che ha mantenuto le redini del progetto) e delle altre istituzioni coinvolte, devo ringraziare Tiziano Trocchi, Marco Bruni e Flavio Enei per la loro squisita ospitalità. I video sono stati prodotti dalla Michbold di MIchele Boldi e realizzati con grande competenza e sensibilità artistica da Nicola Nottoli che ha sapientemente valorizzato le riprese effettuate da Maurizio Cinti e una parte dei contenuti elaborati per la mostra. Prezioso e instancabile – conclude Nizzo – è stato il supporto di Alessandra Felletti e Flavia Amato”. E allora iniziamo a guardare “Rasna. Una serie etrusca” con i primi tre episodi.

“1. LA GRANDE ETRURIA”. L’Italia fu un tempo etrusca. Parte da qui il racconto di “Rasna. Una serie etrusca”, la narrazione pensata per incorniciare i grandi temi entro cui si muove la mostra “Spina etrusca a Villa Giulia. Un grande porto nel Mediterraneo”, ultima tappa delle celebrazioni per il Centenario della scoperta di Spina. Quanto era estesa la Grande Etruria? Quale eredità ci resta della cultura etrusca? Dalla Villa di papa Giulio III, Valentino Nizzo, curatore della mostra e già direttore del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, inaugura la serie di 19 approfondimenti tematici che raccontano la storia pre-romana della nostra Penisola, quella in cui si è formata la nostra identità culturale e sociale.

Mappa dei territori etruschi in Italia (foto etru)

“Prima della dominazione romana, la potenza etrusca si estendeva ampiamente per terra e per mare. I nomi dei due mari, superiore e inferiore, da cui l’Italia è cinta a guisa di un’isola, offrono una testimonianza della loro potenza, perché l’uno le popolazioni italiche chiamarono mare Tosco, nome comune all’intera gente, e l’altro Adriatico dalla colonia etrusca di Adria. I Greci li chiamano pure Tirreno e Adriatico. Si stabilirono tra le terre che si estendono tra entrambi i mari, fondando dapprima dodici città nella regione, tra l’Appennino e il mar Tirreno, e poi mandando al di là dell’Appennino altrettante colonie quante erano le città di origine. Occuparono così tuta la regione al di là del Po, fino alle Alpi, eccettuato l’angolo abitato dai Veneti all’estremità del mare Adriatico. Così Tito Livio nel I sec. a.C. all’epoca di Augusto, testimonia quella che era la Grande Etruria. Quasi tutta l’Italia fu un tempo sotto il dominio degli Etruschi, ricordava Catone nelle Origini, nel II secolo a.C., e Polibio nello stesso periodo ricordava che per conoscere la potenza che un tempo ebbero gli Etruschi, bisogna guardare alle due grandi pianure che essi dominarono; la padana e la campana. Queste testimonianze ci servono a ricordare quello che l’archeologia ha dimostrato da tempo essere una realtà, cioè quanto la presenza degli Etruschi, o come li chiamavano i Greci Tirreni, sia stata pervasiva in tutta la nostra penisola, lasciando un’eredità inestimabile sia dal punto di vista materiale, come attestano gli straordinari capolavori esposti qui nel museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, sia dal punto di vista immateriale, poiché attraverso i romani molto della cultura degli Etruschi è arrivato fino ai nostri giorni. E poi c’è un altro tema immateriale importante: il fascino che gli Etruschi hanno esercitato dal Rinascimento fino all’epoca contemporanea, inducendo in più fasi della nostra storia molti artisti a ispirarsi alla loro arte.

Villa Giulia a Roma vista da drone (foto etru)

“Negli anni in cui veniva realizzata Villa Giulia, tra il 1550 e il 1555 da papa Giulio III Ciocchi del Monte, originario di Arezzo, venivano alla luce capolavori dell’arte etrusca come la Chimera e la Minerva di Arezzo e l’Arringatore di Perugia, che stupirono per la loro qualità artistica, estetica, e per la presenza di iscrizioni etrusche. Lo stesso vale per Cosimo I de’ Medici che istituì il Granducato di Etruria, nominando se stesso Magnus dux Etruriae. Probabilmente anche Giulio III era orgoglioso del passato etrusco da cui proveniva e di cui era idealmente erede, essendo aretino. Alle mie spalle, nel celebre Ninfeo di Villa Giulia, realizzato dall’Ammannati sotto la supervisione di Vasari e Michelangelo, due fontane descrivono altrettanti fiumi. A sinistra il Tevere, caratterizzato dalla lupa capitolina, indicava la sede dove il pontefice aveva assunto il soglio di San Pietro, e l’altra, l’Arno, caratterizzato da un leone, indicava la sua terra di origine in prossimità del fiume che segna quelli che sono i due confini ideali dell’Etruria propria, l’Arno e il Tevere. Etruria che però, come testimonia Livio, nel passo che ho citato, andava ben oltre. Andava fino alla pianura Padana e, come sappiamo, fino anche a quella campana, fino agli estremi limiti meridionali della Campania, ai confini con l’attuale Calabria, dove poi sarebbe stata fondata Poseidonia e ancor prima era sorta Pontecagnano nell’agro picentino. L’Italia dunque fu un tempo etrusca e la mostra “Spina etrusca a Villa Giulia. Un grande porto del Mediterraneo” ci consente di approfondire la storia attraverso quello che è il racconto del porto più importante fondato dagli Etruschi sull’Adriatico intorno al 520 a.C.

“Spina, una città che ha vissuto tre, quattro secoli, collocandosi in una posizione strategica alla foce del Po, su quel mare Adriatico che Tito Livio riteneva avesse preso il nome di una colonia etrusca, Adria, che però i Greci come Spina ritenevano una città greca, al punto che veniva ammessa, Spina, come poche altre città quali Cerveteri, in quel santuario delfico che agli occhi dei Greci indicava il luogo dove soltanto la grecità poteva trovare ospitalità.

Locandina della mostra “Spina 100. Dal mito alla scoperta” al museo del Delta antico dal 1° giugno al 16 ottobre 2022

“Questo racconto espositivo, iniziato a Comacchio, per il centenario della scoperta di Spina nel 1922, e proseguito poi presso il museo Archeologico nazionale di Ferrara, si conclude qui al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, allargando lo sguardo dalla pianura Padana e da Spina e dall’Adriatico anche al Tirreno e all’intero Mediterraneo. Un modo per raccontare la storia dell’Italia preromana, quella nella quale le identità etniche che ancora oggi caratterizzano le nostre peculiarità regionali hanno cominciato a formarsi. Un modo quindi per capire attraverso gli Etruschi e gli altri popoli con i quali hanno dialogato, in primis i Greci e poi i Romani, un pezzo della nostra attuale storia”.

“Con l’entrata in scena dei Greci il gioco si fa serio e la storia si tinge dei colori del mito”, spiega Valentino Nizzo. “O, almeno, la storia come la intendevano i Greci che si attribuivano attraverso le imprese di Eracle e Ulisse il merito di aver civilizzato un Occidente selvaggio di nome e di fatto, come attesta il mitico fratello di Latino, Agrio il Selvaggio, nato dall’amore fugace di Ulisse con Circe. Ma questo è solo l’inizio…”.

“2. LA SCOPERTA DELL’OCCIDENTE: ULISSE ED ERACLE”. Il secondo episodio di “Rasna. Una serie etrusca” ci descrive il mondo occidentale con gli occhi dei Greci. Un mondo ancora nebuloso, barbaro, che possiamo leggere attraverso la lente di ingrandimento del racconto mitologico. Sono gli episodi delle peregrinazioni di Ulisse e quelli dei viaggi di Eracle per il compimento delle sue celebri fatiche, narrati dalle fonti e cristallizzati nelle raffigurazioni dei vasi, ad offrire lo spunto per raccontare la visione, all’epoca condivisa, del mondo occidentale.

L’itinerario di Ulisse da Troia a Itaca (foto etru)

“Circe, figlia di Helios, figlio di Hyperion, partorì in unione a Odisseo, paziente, Agrios e Latino perfetto e forte. Telegono generò grazie ad Afrodite d’oro. Essi molto lontani nel recesso delle isole sacre su tutti i Tirreni illustrissimi regnavano”. Esiodo nella Teogonia, alcuni versi finali, descrive quello che è il mondo occidentale. Siamo probabilmente prima della colonizzazione che Omero farà nell’Odissea delle peregrinazioni di Ulisse in Occidente. O almeno siamo in un momento in cui cominciano a definirsi quegli orizzonti occidentali che diventeranno celebri in letteratura grazie all’Odissea di Omero. Il mondo che descrive Esiodo, se appunto può essere riferito alla sua epoca, cioè la fine dell’VIII secolo a.C., quel brano è il primo momento dei contatti tra il mondo greco e quello occidentale. È un mondo ancora nebuloso, in cui si può dire che Latino e Agrios, il selvaggio, figli di Circe e Ulisse, regnano sui Tirreni nelle isole sacre dell’estremo Occidente. C’era quindi una fusione tra il mondo latino, quello tirrenico. Almeno questo è il modo in cui i Greci interpretavano popoli che vivevano molto lontani. Alcuni ritengono questo brano un po’ più recente e lo spostano al 600 a.C., ma questi sono dettagli di un mondo nel quale si comincia a ragionare su la discendenza, le parentele, quelle relazioni genetiche che agli occhi dei Greci erano fondamentali per intessere rapporti politici, commerciali ed economici.

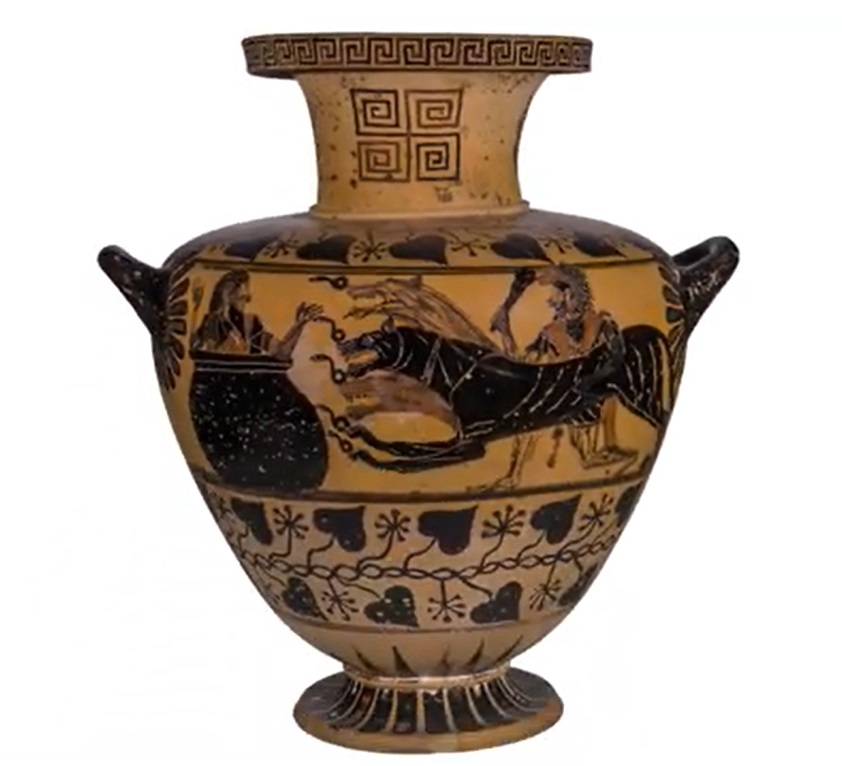

Vaso per attingere l’acqua con Ulisse che acceca Polifemo, proveniente dalla necropoli della Banditaccia di Cerveteri, e conservato al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia (foto etru)

“Un altro aspetto che era fondamentale agli occhi dei Greci era la civilizzazione di un Occidente che era di loro grande interesse economico, ma che appariva barbaro, barbaro come un ciclope poteva apparire: un essere mostruoso da un occhio solo in quell’isola, sacra volendo, come l’Eea di Circe, che la Sicilia, dove viveva in una grotta, non aveva mai conosciuto Polifemo il piacere del vino, e Ulisse, imprigionato nella grotta, glielo farà conoscere, e questo è l’espediente che lo renderà celebre per la sua intelligenza, offrendogli del vino e inducendolo a bere, farà sì che Polifemo rimarrà ebbro, ubriaco, perché non sapeva che il vino dovesse essere bevuto, come facevano i greci, allungato con l’acqua. Il gigante, ebbro, addormentato, fa in tempo poco prima a dire a Ulisse che lo mangerà per ultimo come premio. Ma Ulisse aveva già previsto tutto: con un palo arroventato acceca il suo unico occhio, ma lo lascia vivo in modo che nei giorni seguenti, facendo uscire le pecore dalla grotta, possa dare a Ulisse e ai suoi compagni superstiti l’espediente per scappare. Aggrappati, nascosti sotto le pecore, come si vede nella pisside dalla Tomba della Pania (Chiusi). Questo vaso, quindi, rappresenta quell’idea di civiltà attraverso il vino che è un elemento che ricorre in tutti i miti dei Greci in rapporto con questo mondo occidentale da civilizzare.

Collezione Castellani: vaso con le fatiche di Ercole conservato al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia (foto etru)

“Ma non è solo Ulisse l’esploratore dell’Occidente, i cui figli diventano addirittura i fondatori di città importanti. Telegono si dice avesse fondato Cerveteri, e altri eroi discendenti più o meno diretti di Ulisse furono fondatori di città in Italia. Un altro eroe civilizzatore, il semidio per eccellenza, è Eracle. In alcune sue imprese aveva attraversato l’Occidente e l’aveva civilizzato. Nella più famosa, quella contro Gerione, il mostro tricorpore e tricefalo, lo aveva portato verso quelle colonne d’Eracle che segnavano il limite estremo d’Occidente: in Spagna, dove oggi è Gibilterra e non lontano Cadice. Lì viene mandato per rapire le mandrie di Gerione e sconfiggere questo essere, sì mostruoso, ma eroico quanto lui. Qui lo si vede in due vasi databili tra il 560 a.C. e il 520. C’è una generazione che li distanzia. C’è un’evoluzione stilistica. Qui Eracle combatte con l’arco, qui combatte con la tradizionale clava. In entrambi i casi si vede l’inizio del soccombere di Gerione, colpito in un occhio da una freccia qui, colpito dalla clava in quest’altro vaso. Eracle poi porterà con sé le mandrie attraverso la nostra penisola. Il primo a descrivere in modo completo questi miti è Stesicoro, un poeta di Imera, un poeta lirico di cui si conservano molti frammenti ma la cui importanza era maggiore di quanto oggi noi immaginiamo, soprattutto in un Occidente indigeno che conosceva molto bene i miti dei greci e li utilizzava anche per i propri scopi. Stesicoro descriveva la Gerioneide e descriveva evidentemente il passaggio di Eracle in Italia lungo la nostra penisola, prima tra i Liguri e poi nell’Etruria. Probabilmente già nella Gerioneide si descrive anche il passaggio di Eracle nel territorio di Cerveteri, dove avrebbe fatto scaturire delle sorgenti d’acqua, perché questa è una delle caratteristiche ricorrenti nel mito di Eracle in Occidente. Proprio dalle parti di Pyrgi, tra Pyrgi e Cerveteri. E poi a Roma, altri miti collocavano appunto l’impresa di Eracle, che portò alla fondazione del suo culto presso l’ara massima. Descritto da Virgilio nell’Eneide il suo incontro appunto con l’essere mostruoso Caco, che viveva in una grotta ai piedi dell’Aventino. Eracle, in un’altra fatica, l’undicesima rispetto alla decima di Gerione, doveva di nuovo tornare in Occidente per recuperare i pomi delle Esperidi. Il mito è controverso. Ricordiamo che un altro autore greco, Pisandro, è quello che ha codificato le dodici fatiche di Eracle facendocele conoscere come oggi sono celebri. Ma ci fu un lungo lavorio per codificarle. L’undicesima fatica infatti ha delle varianti. Una di queste dice che prima di arrivare presso le Esperidi, collocate nell’Africa settentrionale dove Atlante reggeva sul proprio capo la volta celeste, si sarebbe fermato in un luogo emblematico per l’Occidente greco: le foci del Po, dove avrebbe dovuto affrontare un essere mostruoso che, come tutte le divinità connesse all’acqua, aveva la caratteristica di modificarsi, di avere delle repentine metamorfosi. Qui in questa anforetta è raffigurato Triton, ma potrebbe trattarsi di Nereo, e quel Nereo che diciamo costituisce una tappa mostruosa lungo il percorso di civilizzazione di Eracle verso i pomi delle Esperidi. Eracle però era venerato, ammirato agli occhi soprattutto del mondo aristocratico di VI secolo, perché era il dio, l’uomo che era riuscito a diventare dio, superando le dodici fatiche e aiutando gli dei dell’Olimpo contro i giganti nello scontro avvenuto nella piana di Flegra, i Campi Flegrei. Così come venne localizzato in una seconda fase dello sviluppo del suo mito.

Hydria Ricci (530 a.C.), scoperta nella necropoli della Banditaccia a Cerveteri, e conservata al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia: dettaglio con il rito di sacrificio nei confronti di una divinità, probabilmente Dioniso (foto etru)

“E qui vediamo invece nell’Hydria Ricci, uno dei vasi più belli tra quelli prodotti da maestranze della Grecia ionica in Etruria, il premio ricevuto da Eracle: l’eterna giovinezza e l’eterna vita tra gli dei dell’Olimpo. Qui lo si vede mentre sale sul carro trionfale guidato dalla sua sposa per l’eternità. Ebe, l’incarnazione della giovinezza, lo sta letteralmente portando tra gli dei dell’Olimpo come premio per le sue fatiche, lui che in terra non aveva avuto una fine gloriosa. E in questo stesso vaso, si chiude il cerchio con quello che abbiamo visto rappresentato nel mito di Polifemo, una straordinaria scena che mostra come i Greci ritenevano dovessero essere compiuti i rituali di offerta delle carni e del vino. Vi è un Dioniso, o un sacerdote, che indica un poderoso grappolo d’uva e tutta una serie di adepti al culto che stanno preparando le carni per il sacrificio. Saper bere vino, saper sacrificare, erano agli occhi dei Greci degli elementi fondamentali di civiltà. Gli Etruschi li avevano recepiti, erano idealmente ancor più greci dei Greci nella loro vita quotidiana. E lo affermano in un vaso prodotto da greci, ma per le loro esigenze, nel quale probabilmente una delle possibili interpretazioni in questa scena di sacrificio è coinvolto anche Icario o Malleus, uno dei pirati Tirreni che avevano rapito Dioniso. Ma è anche quello che lo aveva riconosciuto nel famoso mito della trasformazione dei pirati Tirreni in delfini. E colui il quale Dioniso decide di salvare e colui al quale probabilmente Dioniso insegna tutta quella sapienza che renderà gli Etruschi meritevoli di avere thesauroi a Delfi e di dialogare alla pari con i Greci”.

“L’etnocentrismo, anzi, potremmo forse dire impropriamente attualizzando, lo “snobismo” dei Greci è un dato ben noto che non si preoccuparono mai di nascondere più di tanto”, spiega Valentino Nizzo. “Eppure, nonostante questo e l’inevitabile conflittualità che spesso caratterizzò i loro rapporti, fecero alcune rare eccezioni, proprio con gli Etruschi di Cerveteri e con quelli di Spina. Tanto straordinarie quanto significative se si riflette con attenzione sulla documentazione disponibile, seppure tormentata dallo stato lacunoso e frammentario che la caratterizza. Perché Pyrgi venne definita da Servio metropolis degli Etruschi? Quale ruolo ebbero i thesauroi etruschi a Delfi? In che modo questi temi si intrecciano col più ampio dibattito sull’origine degli Etruschi? Questo ed altro potete trovarlo nel terzo episodio”.

“3. CAERE/PYRGI. LA METROPOLIS DEGLI ETRUSCHI E DELFI”. Siamo giunti alla terza puntata di “Rasna. Una serie etrusca” ed entriamo nel vivo dei rapporti fra Greci ed Etruschi. Al centro troviamo la dibattuta questione sull’origine degli Etruschi con tesi diversificate e complesse sulle quali si è andata costruendo la tradizione di questo popolo, a metà tra narrazione del mito e trasmissione della storia condivisa. I Greci hanno certamente contribuito alla costruzione dell’immagine degli Etruschi: da barbari pirati a popolo degno di essere ammesso al santuario di Delfi. Di queste e altre storie ci racconta Valentino Nizzo direttamente dal museo Archeologico nazionale di Ferrara. Il viaggio verso la conoscenza del mondo etrusco è cominciato e ci porterà nel cuore del Mediterraneo dove le relazioni commerciali e culturali ne hanno decretato fama e grandezza.

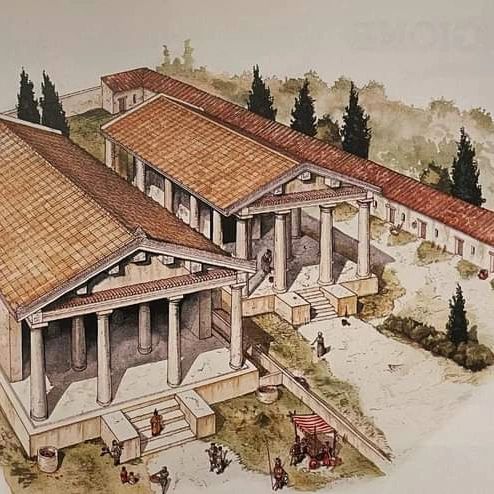

Ipotesi di ricostruzione dell’area santuariale di Pyrgi con i templi A e B (foto sabap vt)

“Il più importante commentatore antico dell’Eneide, Servio, nello spiegare un passaggio di Virgilio “Pyrgi Veteres”, aggiunge una frase molto interessante sulla quale si è soffermata la critica. “Questa fortezza fu nobilissima al tempo in cui gli Etruschi esercitavano la pirateria. Infatti fu la loro metropoli. L’uso della parola metropoli non è mai fatto a caso nel mondo antico: indica la città madre, il punto di origine di un intero popolo. Quindi questa affermazione collega direttamente Pyrgi, il santuario portuale di Cerveteri, con le tradizioni sulle origini degli Etruschi che sappiamo sono molto diversificate. Giovanni Colonna ha spiegato l’uso del termine collegandolo a due possibili versioni di questa tradizione. La prima è quella di ascendenza erodotea che ricollegava l’origine degli Etruschi alla Lidia e alla loro emigrazione forzata in seguito a una carestia, verso Occidente. Tuttavia Erodoto li faceva approdare nel paese degli Umbri, quindi sull’Adriatico, dove sorgeva già al suo tempo la città di Spina. Alla fine del V secolo e nel corso del IV, però, questa tradizione viene spostata dall’Adriatico al Tirreno: il punto di approdo dei profughi Tirreni dalla Lidia diventa appunto la spiaggia di Cerveteri. Questa è una sorta di occidentalizzazione del mito originario, della provenienza orientale degli Etruschi, che pone l’accento su una città particolarmente rilevante, non solo a quel tempo o anche prima, ma agli occhi dei Siracusani che potrebbero aver elaborato questa versione, Pyrgi e Cerveteri risultavano senza dubbio importanti. E questa tradizione continuava dicendo che questo Tirreni, approdati nelle spiagge di Cerveteri, avrebbero poi conquistato Cerveteri, che si chiamava Agilla ed era stata precedentemente fondata dai Pelasgi. In questo modo la tradizione si collegava con la versione di Ellanico, quella delle migrazioni, questa volta dei Pelasgi: dalla Grecia, prima a Spina, poi nel centro Italia a Cortona, chiamata Croton erroneamente, e poi la loro irradiazione nell’Etruria propria.

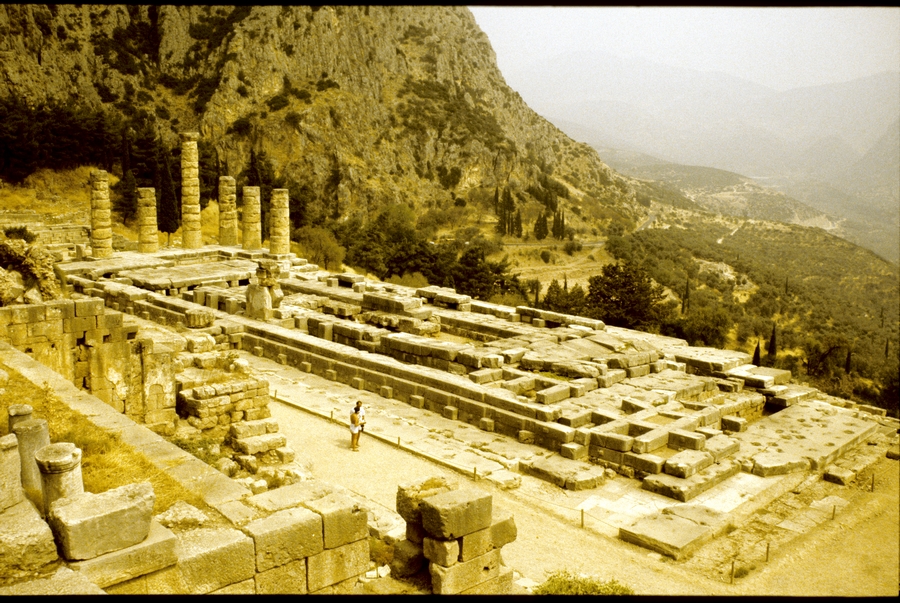

Il santuario di Apollo a Delfi in Grecia (foto graziano tavan)

“C’è un’altra però versione del mito un po’ più complessa, che dà agli Etruschi un’origine autoctona, dice che sono originari della nostra penisola e il luogo di origine sarebbe proprio l’area di Cerveteri. Anche se forse, questa è la tesi di Colonna, sarebbero arrivati lì dalla Sardegna, ma il discorso è lungo e complesso. A noi interessa evidenziare un aspetto importante della costruzione delle tradizioni, legato all’importanza che agli occhi dei Greci gli Etruschi assumono all’indomani della battaglia di Aleria, nel mare sardo, quando compiono un atto indegno di un popolo civile, quello della lapidazione dei prigionieri focei superstiti alla sconfitta che gli Etruschi avrebbero subito di fronte ad Aleria, in Corsica. Nel luogo dove vennero lapidati, Erodoto infatti dice che più tardi tutti gli esseri che passavano per quel luogo in cui giacevano i Focei divenivano storpi monchi e invalidi. Ugualmente le greggi, gli animali da tiro e gli uomini. Gli Agilei allora mandarono a interrogare l’oracolo di Delfi volendo riparare il fallo, e la Pizia ordinò loro di far compiere quelle cerimonie che gli Agilei compiono ancora oggi. Essi infatti offrono sacrifici funebri grandiosi e celebrano in onore dei morti un agone ginnico ed equestre. Nascono quindi in seguito a questo atto indegno dei giochi, dei sacrifici, evidentemente in onore di divinità che sono probabilmente le stesse collegate a quell’Apollo che aveva espresso il suo parere. Infatti noi sappiamo che anche in un settore del santuario di Pyrgi era venerato un Apollo con funzione oracolare, anche se era un Apollo etrusco, Suri, un Apollo infero, legato anche all’idea che il sole tramonta proprio in quel mare, sul quale Pyrgi si affaccia. Il santuario di Delfi era certamente il santuario più importante della Grecia. Era il luogo dove si andava a consultare la divinità per tramite della Pizia, prima di imprese come la fondazione di una colonia. Lo sappiamo fin dalla fine dell’VIII secolo e questo faceva sì che i sacerdoti di Delfi esercitassero un’influenza molto importante, alla quale corrispondevano anche doni e decime rilevanti. Tuttavia non si andava soltanto a consultare Apollo per la fondazione di città, ma anche in seguito ad atti negativi come la lapidazione dei Focei o, la tradizione ci ricorda e lo mostra uno splendido vaso di Spina da Valle Pega, anche Oreste, dopo l’uccisione di Clitennestra, sua madre, andò a consultare l’oracolo di Delfi per conoscere il modo in cui poteva espiare quel terribile peccato.

Cratere a volute attico a figure rosse della Tomba 57C di Valle Pega, conservato nel museo Archeologico nazionale di Ferrara, attribuito al Pittore di Kleophon, 430 a.C.. Nel registro superiore: sacrificio in onore di Apollo. Nel registro inferiore: danza orgiastica di satiri e menadi forniti di tirso e fiaccole e alcune con nebrls (foto drm-er)

“Qui vediamo in un altro monumentale cratere da Valle Pega, la scena di una processione, la consacrazione di un toro offerto ad Apollo che attende, seduto idealmente all’interno del tempio, cinto da due grandi tripodi. Il tripode era l’oggetto più caratteristico del santuario di Delfi, e ai piedi di uno di questi tripodi scorgiamo una pietra rotonda che potrebbe essere il celebre omphalos, l’ombelico che “apriva” una porta verso la terra dalla quale uscivano i vapori che consentivano alla Pizia di entrare in contatto con la divinità. Questi due vasi quindi ci mostrano uno scenario fatto di rituali, fatto di dialoghi con la divinità. Ci consentono di entrare nei luoghi più sacri della grecità. E il fatto che un popolo che per una parte della loro storia i Greci considerarono barbaro, fatto di pirati senza scrupoli, sia ammesso a consultare la Pizia e per suo tramite Apollo, indica l’assoluta rilevanza che agli occhi dei Greci avevano almeno a partire dalla seconda metà del VI secolo a.C. gli Etruschi, grazie al pagamento di cospicue decime dovute anche alle ricchezze che accumulavano con il commercio e forse anche con la pirateria. Gli Etruschi, infatti, si erano potuti comprare uno spazio sacro, un thesauròs a Delfi, nel quale offrire le proprie le proprie decime alla divinità e avere una sorta di precedenza nella consultazione di Apollo. Un onore unico tra i cosiddetti barbari che ebbero città come Cerveteri, e poi anche Spina. E questo la dice lunga quindi dei rapporti tra i Greci e i Tirreni, della loro evoluzione e del significato che questi popoli e queste città dovettero avere agli occhi dei Greci, al punto da indurli a riflettere sulle loro origini e sul perché, in epoche evidentemente anche molto lontane e precoci, tutto ciò era stato possibile. E questi vasi ci offrono uno squarcio di quel mondo greco. Sono vasi prodotti ad Atene che raccontano di una Grecia che per gli Etruschi evidentemente era molto vicina, al punto da volerli con sé nelle loro tombe e ancor prima nelle loro case”.

Padova. Presentato il Progetto San Basilio: lo scavo, le ricerche, la valorizzazione del sito nel comune di Ariano nel Polesine (Ro) che era già un polo di scambio mercantile, centro logistico e di relazioni, sul Delta del Po prima di Adria e Spina. Ruolo che continua anche con i Romani

L’area archeologica di San Basilio, vicino ad Ariano Polesine: i reperti sono al museo di Adria (foto drm-veneto)

Prima di Adria e Spina c’era già un polo di scambio sul Delta del Po: l’odierno sito di San Basilio ad Ariano nel Polesine (Ro). I 1200 e più anni di vita del centro offrono documenti essenziali per tracciare la storia antica della Pianura padana e del Polesine in particolare e hanno attirato l’attenzione degli studiosi fin dagli anni Settanta/Ottanta del secolo scorso. Dopo le prime ricerche, nuove campagne di scavo si sono svolte negli anni Novanta (soprintendenza Archeologica del Veneto) e quindi più intensamente dal 2018 grazie alla collaborazione tra università di Padova, università Ca’ Foscari di Venezia, soprintendenza ABAP di Verona Rovigo e Vicenza e direzione regionale Musei Veneto e sostenute dalla Fondazione Cariparo e dal Comune di Ariano nel Polesine. Il progetto era finalizzato a riprendere le attività di ricerca, alla promozione culturale e turistica anche in rapporto con il museo Archeologico nazionale di Adria e con la collettività e gli enti locali. Sul Progetto San Basilio è stato fatto il punto nella giornata di studi “Archeologia a San Basilio. Work in progress”, venerdì 19 gennaio 2024 a Palazzo Liviano a Padova (vedi Padova. A Palazzo Liviano giornata di studi “Archeologia a San Basilio. Work in progress” con la presentazione del Progetto San Basilio: ambiente, nuovi scavi età preromana ed età romana | archeologiavocidalpassato).

Prima di Adria e Spina c’era già un polo di scambio sul Delta del Po: l’odierno sito di San Basilio ad Ariano nel Polesine (Ro). I 1200 e più anni di vita del centro offrono documenti essenziali per tracciare la storia antica della Pianura padana e del Polesine in particolare e hanno attirato l’attenzione degli studiosi fin dagli anni Settanta/Ottanta del secolo scorso. Dopo le prime ricerche, nuove campagne di scavo si sono svolte negli anni Novanta (soprintendenza Archeologica del Veneto) e quindi più intensamente dal 2018 grazie alla collaborazione tra università di Padova, università Ca’ Foscari di Venezia, soprintendenza ABAP di Verona Rovigo e Vicenza e direzione regionale Musei Veneto e sostenute dalla Fondazione Cariparo e dal Comune di Ariano nel Polesine. Il progetto era finalizzato a riprendere le attività di ricerca, alla promozione culturale e turistica anche in rapporto con il museo Archeologico nazionale di Adria e con la collettività e gli enti locali. Sul Progetto San Basilio è stato fatto il punto nella giornata di studi “Archeologia a San Basilio. Work in progress”, venerdì 19 gennaio 2024 a Palazzo Liviano a Padova (vedi Padova. A Palazzo Liviano giornata di studi “Archeologia a San Basilio. Work in progress” con la presentazione del Progetto San Basilio: ambiente, nuovi scavi età preromana ed età romana | archeologiavocidalpassato).

Miti e leggende dell’antica Grecia narravano di un grande fiume, portatore di merci, ricchezze e risorse di ogni genere dalle terre degli Iperborei, le genti che vivevano a nord del mondo conosciuto. Il fiume celebre fino al cuore del Mediterraneo era il Po, allora chiamato Eridano, e alle foci dei molti bracci di questo corso d’acqua arrivarono i primi navigatori greci alla ricerca di nuovi mercati e di fecondi contatti con le popolazioni etrusche e venete della grande Pianura padana. I nuovi luoghi di incontro trovarono l’ideale collocazione tra le foci del fiume e le dune costiere, dove si incrociavano rotte marine, fluviali e terrestri. Nacque così l’abitato di San Basilio che divenne da subito punto di scambio multietnico fin da un’epoca (la fine del VII secolo a.C.) in cui ancora Spina e Adria non avevano conosciuto il loro primo sviluppo.

Miti e leggende dell’antica Grecia narravano di un grande fiume, portatore di merci, ricchezze e risorse di ogni genere dalle terre degli Iperborei, le genti che vivevano a nord del mondo conosciuto. Il fiume celebre fino al cuore del Mediterraneo era il Po, allora chiamato Eridano, e alle foci dei molti bracci di questo corso d’acqua arrivarono i primi navigatori greci alla ricerca di nuovi mercati e di fecondi contatti con le popolazioni etrusche e venete della grande Pianura padana. I nuovi luoghi di incontro trovarono l’ideale collocazione tra le foci del fiume e le dune costiere, dove si incrociavano rotte marine, fluviali e terrestri. Nacque così l’abitato di San Basilio che divenne da subito punto di scambio multietnico fin da un’epoca (la fine del VII secolo a.C.) in cui ancora Spina e Adria non avevano conosciuto il loro primo sviluppo.

Una fase dello scavo archeologico a San Basilio (Ariano nel Polesine, Ro) curato dall’università d Padova (foto unipd)

L’abitato di San Basilio sembra così essere il più antico polo mercantile del sistema deltizio padano vivo da allora per secoli sviluppando la sua vocazione di centro logistico e di relazioni. Non a caso, proprio attraverso San Basilio viene tracciata nel 153 a.C. la via Annia, la più antica delle strade consolari romane che da Roma conduceva a Rimini, Adria, Padova e infine al caposaldo militare di Aquileia. Con l’età romana il ruolo di San Basilio crebbe progressivamente e nella piena età imperiale (tra I e V secolo dopo Cristo) il centro diventò un grande vicus di oltre 30 ettari, una stazione di sosta del sistema di comunicazione terrestri dello Stato romano (mansio Hadriani) e infine centro mercantile di prima grandezza che sembra pareggiare e superare Adria nella tarda antichità. Le migliaia di monete romane ritrovate nel sito raccontano il suo eterno ruolo di luogo di scambio e relazione tra popoli e comunità.

L’area archeologica di via Brenta a San Basilio di Ariano nel Polesine (Ro) (foto unipd)

L’area archeologica di via Brenta. Nel corso delle stagioni 2022 e 2023 la soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza (Giovanna Falezza) ha completato l’intervento di ripristino, pulizia e valorizzazione dell’area archeologica posta al centro del sito (via Brenta), messa in luce da scavi negli anni Novanta del secolo scorso e già interessata da un grosso intervento di restauro grazie al Progetto interregionale Italia-Croazia denominato Value. È qui visibile un grandioso edificio di età imperiale romana utilizzato come horreum, magazzino per prodotti alimentari, che qualifica San Basilio come uno dei più grandi centri mercantili della tarda età imperiale romana, nonché i resti del primo nucleo paleocristiano (chiesa, battistero e sepolcreto).

Bronzetto di produzione etrusca dall’area archeologica di San Basilio (Ariano nel Polesine, Ro) (foto unipd)

Progetto “San Basilio. Alla riscoperta del passato”: campionature (foto unive)

Lo scavo dell’abitato etrusco. Dopo gli interventi del 2018 e del 2019 le ricerche sull’abitato etrusco sono proseguite grazie all’impegno dell’università di Padova (Silvia Paltineri) e dell’università Ca’ Foscari di Venezia (Giovanna Gambacurta) che operano in regime di convenzione con la soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza (Giovanna Falezza). L’università di Padova ha condotto due scavi. Nel primo, più esteso, è stata messa in luce la pavimentazione di un edificio, già oggetto di ampia spoliazione in antico, che presentava un alzato e una copertura in materiale deperibile. Fra i materiali ritrovati si segnalano ceramica etrusca di produzione locale, ceramica veneta e ceramica di importazione greca, sia corinzia che attica a figure nere. Nel secondo scavo, aperto più a Nord in un’area compromessa da lavorazioni agricole e dall’impianto di un frutteto, sono stati messi in luce pali lignei parzialmente conservati e abbondante materiale ceramico, soprattutto bucchero etrusco. Tra i rinvenimenti, del tutto eccezionali sono alcuni bronzetti di produzione etrusca, presumibilmente di Orvieto o di Vulci, a forma di quadrupede e di felino, che in origine erano utilizzati per decorare recipienti di alto pregio. L’università Ca’ Foscari di Venezia si è concentrata sulla comprensione dell’estensione dell’abitato e delle sue caratteristiche in rapporto ai commerci greci e adriatici. Le aree di scavo aperte nel corso degli ultimi due anni hanno portato all’individuazione di un canale destinato al drenaggio delle acque, indispensabile in un territorio anfibio, oltre che delle caratteristiche costruttive delle abitazioni e delle vicine aree destinate alle produzioni. Tra i materiali rinvenuti si segnalano prestigiosi frammenti di ceramica daunia e attica a figure nere.

Lo scavo della villa romana a San Basilio (Ariano nel Polesine, Ro) curato dall’università di Padova (foto unipd)

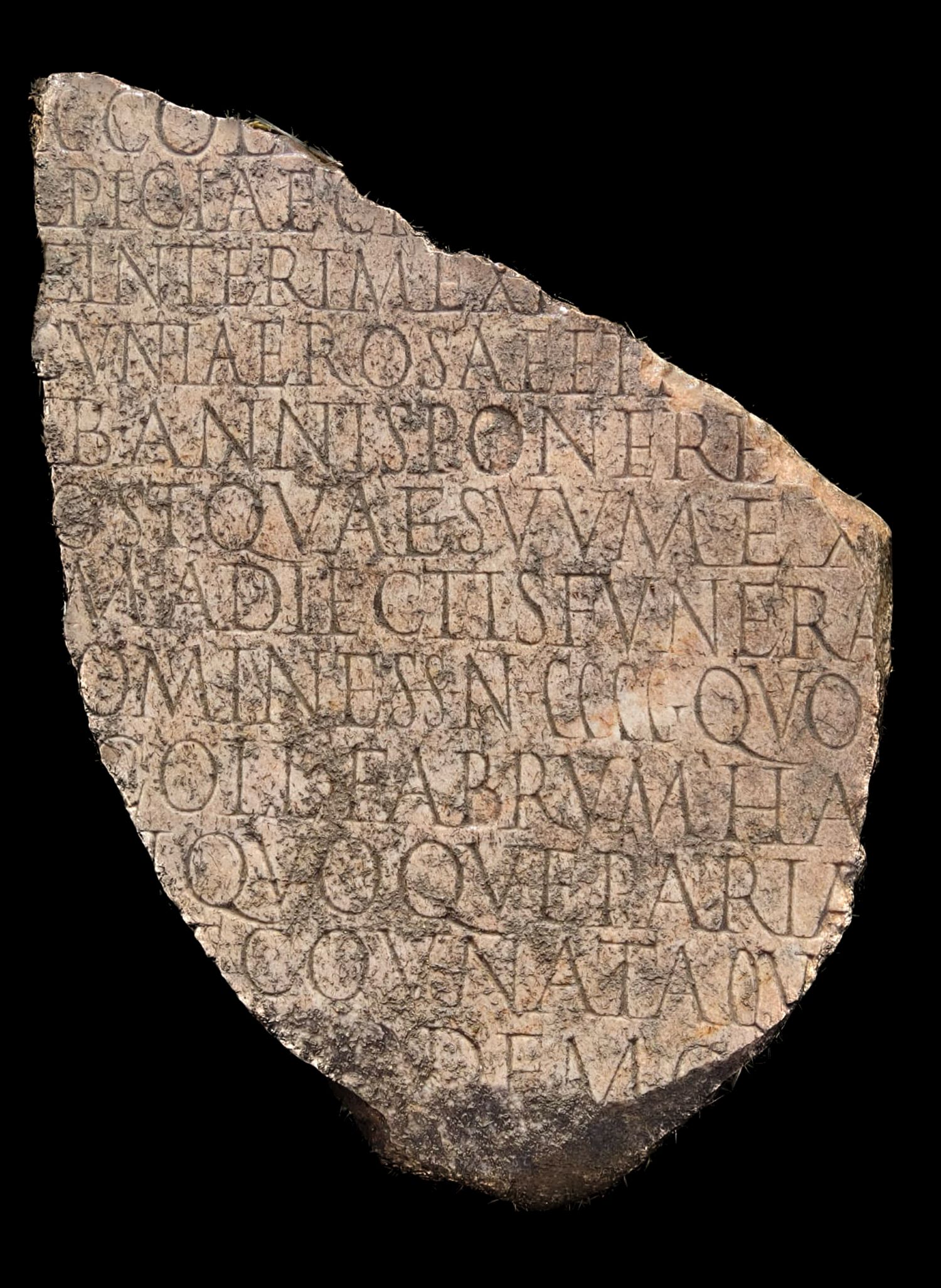

Iscrizione in marmo che celebra l’istituzione di una fondazione funeraria, rinvenuta nella campagna 2023 a San Basilio (Ariano nel Polesine, Ro) (foto unipd)

Nuovo edificio scoperto a San Basilio (Ariano nel Polesine, Ro) con foto da drone a sensori multispettrali (foto unipd)

Lo scavo e le ricognizioni nell’abitato romano. Le attività di ricerca condotte dall’università di Padova (Jacopo Bonetto, Caterina Previato, Jacopo Turchetto, Wieke De Neef) in convenzione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (dott.ssa Giovanna Falezza) interessano la fase romana del sito di San Basilio, che in questa fase costituì uno snodo commerciale di fondamentale importanza posto all’incrocio tra vie di terra (via Annia-Popillia) e le vie d’acqua. Dal 2022 sono riprese le indagini archeologiche presso la cosiddetta “villa romana”, già in parte scavata negli anni Settanta del secolo scorso. I nuovi scavi hanno permesso di individuare ulteriori ambienti appartenuti all’edificio e di riportare in luce oltre 450 monete e altri preziosi reperti, tra cui un’iscrizione in marmo che celebra l’istituzione di una fondazione funeraria con cui venivano donate somme di denaro al collegio dei fabbri. A fianco delle attività di scavo sono in corso di svolgimento una serie di ricerche topografiche, finalizzate alla ricostruzione dell’organizzazione dell’antico abitato. Sono state condotte, da un lato, attività di raccolta di superficie dei materiali ceramici antichi con l’impiego di tecnologie digitali di tipo Mobile Mapping e, dall’altro, ricerche da remote e proximal sensing, che hanno visto l’impiego di un drone termico e di un drone multispettrale. Tutti i dati raccolti sono stati fatti confluire all’interno di una piattaforma GIS, che fungerà da base per lo sviluppo di un webGIS tematizzato, interamente dedicato al patrimonio archeologico di San Basilio. L’utilizzo del drone con sensori multispettrali e dei sistemi di prospezione magnetica hanno permesso l’eccezionale scoperta della posizione e della precisa articolazione di un edificio romano prima del tutto sconosciuto, che sarà oggetto di scavo dal mese di maggio 2024. Queste attività di ricognizione e prospezioni geofisiche hanno inoltre permesso di individuare altri edifici e di meglio definire l’articolazione dell’abitato romano che aveva un’estensione di oltre 30 ettari, pari a quello di una piccola città.

L’ingresso del rinnovato Centro turistico culturale San Basilio ad Ariano nel Polesine (foto drm-veneto)

Il riallestimento del Centro turistico culturale. Nell’ottica di creare un punto informativo adeguato alla comprensione delle aree archeologiche e del suo ambiente, la nuova stagione di attività ha visto il rinnovamento del Centro Turistico Culturale come luogo di lettura del complesso rapporto tra uomo e ambiente nella storia della regione polesana, tema dominante fin dal primo allestimento del 1995. Il già importante lavoro svolto nel primo allestimento è stato integrato nel 2021 con nuove opere di riqualificazione tecnico-strutturale e valorizzazione del Centro, nonché con l’allestimento della sezione relativa al celebre albero monumentale “Quercia di Dante”.

I monitor con i contributi video che arricchiscono il percorso del Centro turistico culturale San Basilio (foto drm-veneto)

Il nuovo progetto completato e presentato nel 2024, concepito dall’architetto Nicola Nottoli con l’organizzazione e il coordinamento di Jacopo Bonetto, Marco Bruni, Alberta Facchi e Giovanna Falezza, prevede un sistema espositivo anulare che presenta in forma fisica il tema dell’“isola” di Ariano, della “duna” (Dune fossili) e della centralità geografica di San Basilio, luogo paradigmatico della stratificazione storica del Delta. Gli elementi del precedente allestimento sono integrati e affiancati dai nuovi, in modo da creare un percorso narrativo funzionale alle esigenze del pubblico. Lungo il percorso ad anello si dipana un racconto di sintesi che regge il filo dello sviluppo storico del sito dall’età etrusca all’età tardo antica/alto-medioevale. Un racconto articolato in 5 “tappe”, con teche che racchiudono i reperti maggiormente rappresentativi e iconici. Questi sono, per lo più, di nuova selezione dai depositi del museo Archeologico nazionale di Adria, rappresentando delle vere novità, e introducono i visitatori alle tematiche esposte nelle precedenti vetrine, che sono contenute in due piccole sale laterali. L’applicazione di una boiserie alle pareti del lucernario centrale, la ‘piramide’, consente un trattamento personalizzato dell’illuminotecnica e la visione dei numerosi monitor, cui è affidata una parte del racconto visivo.

Il percorso ad anello del Centro turistico culturale San Basilio ad Ariano nel Polesine (foto drm-veneto)

I temi sviluppati nel percorso ad anello sono: “San Basilio, un centro multiculturale” dove una sezione introduttiva spiega le peculiarità di questo centro, nato sullo scorcio del VII secolo a.C. come primo approdo di scambi commerciali tra mondo italico, etrusco e mediterraneo; “Un porto dell’Etruria Padana” in cui si viene introdotti al tema degli Etruschi a San Basilio, anche in rapporto agli altri centri dell’Etruria padana sia per gli aspetti della cultura materiale che per le tecniche costruttive; “La trasformazione del sito nell’età della Romanizzazione” che occupa la vetrina centrale, vera protagonista del percorso, che ospita un eccezionale tesoretto di cui rimangono 124 denari e quinari d’argento di età repubblicana; “Roma e San Basilio” è il tema della quarta sezione, nella vetrina del percorso circolare sono esposti materiali edilizi, ma il tema è sviluppato bene all’interno della sala di approfondimento, dedicata, oltre che alle architetture della Mansio Hadriani, al vasellame da mensa e agli scambi commerciali; “San Basilio e la cristianizzazione del Delta” qui si trovano i materiali più integri e significativi provenienti dai corredi funebri della necropoli paleocristiana rinvenuti presso il battistero paleocristiano.

Ariano nel Polesine (Ro). Inaugurazione del nuovo allestimento del Centro Turistico Culturale San Basilio e dell’area archeologica di via Brenta

Nuovo allestimento del Centro Turistico Culturale San Basilio ad Ariano nel Polesine (Ro). L’inaugurazione mercoledì 17 gennaio 2024, dalle 11 alle 13, al Centro Turistico Culturale San Basilio, via San Basilio 12, San Basilio, Ariano nel Polesine (Ro). Inoltre dalle h16:00 alle h18:30 il Centro rimarrà aperto per accogliere tutti i visitatori. Si tratta di un evento che vede coinvolto il dipartimento dei Beni culturali dell’università di Padova a conclusione di un lungo lavoro di riallestimento del prezioso museo Archeologico sul Delta del Po. È questa l’area dove il Dipartimento conduce ricerche archeologiche da molti anni, con il supporto del Comune, della Fondazione Cariparo, della Provincia di Rovigo e di molti altri soggetti. Le ricerche sono condotte in collaborazione con l’università Ca’ Foscari di Venezia, con la soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Verona Rovigo Vicenza e con la direzione regionale Musei (museo archeologico nazionale di Adria). Il programma della mattinata. Alle 11, i saluti di Luisa Beltrame, sindaco di Ariano nel Polesine; Enrico Ferrarese, presidente della Provincia di Rovigo; Gilberto Muraro, presidente della fondazione Cariparo; Cristiano Corazzari, assessore Regione Veneto; Moreno Gasparini, presidente parco regionale veneto Delta del Po; Daniele Ferrara, direttore regionale Musei del Veneto; Fabrizio Magani, soprintendente ABAP di Verona Rovigo e Vicenza; Giovanna Falezza, direttore museo Archeologico nazionale di Verona. Alle 11.30, gli interventi di Alberta Facchi, direttore del museo Archeologico nazionale di Adria; Nicola Nottoli, architetto progettista dei nuovi allestimenti; Jacopo Bonetto, dell’università di Padova. Alle 12, inaugurazione del Centro turistico culturale. Alle 12.45, inaugurazione dell’area archeologica di via Brenta. Seguirà un buffet nell’aula didattica dell’azienda agricola Forzello.

Nuovo allestimento del Centro Turistico Culturale San Basilio ad Ariano nel Polesine (Ro). L’inaugurazione mercoledì 17 gennaio 2024, dalle 11 alle 13, al Centro Turistico Culturale San Basilio, via San Basilio 12, San Basilio, Ariano nel Polesine (Ro). Inoltre dalle h16:00 alle h18:30 il Centro rimarrà aperto per accogliere tutti i visitatori. Si tratta di un evento che vede coinvolto il dipartimento dei Beni culturali dell’università di Padova a conclusione di un lungo lavoro di riallestimento del prezioso museo Archeologico sul Delta del Po. È questa l’area dove il Dipartimento conduce ricerche archeologiche da molti anni, con il supporto del Comune, della Fondazione Cariparo, della Provincia di Rovigo e di molti altri soggetti. Le ricerche sono condotte in collaborazione con l’università Ca’ Foscari di Venezia, con la soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Verona Rovigo Vicenza e con la direzione regionale Musei (museo archeologico nazionale di Adria). Il programma della mattinata. Alle 11, i saluti di Luisa Beltrame, sindaco di Ariano nel Polesine; Enrico Ferrarese, presidente della Provincia di Rovigo; Gilberto Muraro, presidente della fondazione Cariparo; Cristiano Corazzari, assessore Regione Veneto; Moreno Gasparini, presidente parco regionale veneto Delta del Po; Daniele Ferrara, direttore regionale Musei del Veneto; Fabrizio Magani, soprintendente ABAP di Verona Rovigo e Vicenza; Giovanna Falezza, direttore museo Archeologico nazionale di Verona. Alle 11.30, gli interventi di Alberta Facchi, direttore del museo Archeologico nazionale di Adria; Nicola Nottoli, architetto progettista dei nuovi allestimenti; Jacopo Bonetto, dell’università di Padova. Alle 12, inaugurazione del Centro turistico culturale. Alle 12.45, inaugurazione dell’area archeologica di via Brenta. Seguirà un buffet nell’aula didattica dell’azienda agricola Forzello.

Commenti recenti