Napoli. Al museo Archeologico nazionale aperto il nuovo allestimento “Domus. Gli arredi di Pompei”, un itinerario che restituisce non solo la raffinatezza degli arredi e il valore artistico dei manufatti, ma anche l’atmosfera quotidiana e intima degli ambienti domestici

Il nuovo allestimento “Domus. Gli arredi di Pompei” al museo Archeologico nazionale di Napoli (foto mann)

Ci sono sgabelli, panche, tavoli. E poi bracieri, lucerne, scaldavivande, candelabri, tazze. Ma non mancano quegli elementi decorativi come sculture, ornamenti da fontana, oscilla, affreschi, che rendono più piacevole la vita all’interno di una casa romana. Nelle sale del primo piano del museo Archeologico nazionale di Napoli le domus pompeiane prendono vita e forma tra oggetti e atmosfere nel nuovo allestimento “Domus. Gli arredi di Pompei” curato da Massimo Osanna, Andrea Milanese e Ruggiero Ferrajoli, con la collaborazione di Luana Toniolo, e aperto al pubblico lunedì 30 giugno 2025 in occasione de “Le sere del Mann” (vedi https://archeologiavocidalpassato.com/2025/06/30/napoli-al-museo-archeologico-nazionale-il-nuovo-allestimento-domus-gli-arredi-di-pompei-in-anteprima-per-il-pubblico-nellapertura-serale-con-concerto/). il progetto invita a entrare nel cuore delle case pompeiane per riscoprirne il gusto, le abitudini e l’universo simbolico. Attraverso bronzi, marmi, terrecotte e affreschi provenienti da diverse domus vesuviane, il visitatore è guidato lungo un itinerario che restituisce non solo la raffinatezza degli arredi e il valore artistico dei manufatti, ma anche l’atmosfera quotidiana e intima degli ambienti domestici. Le case degli antichi pompeiani diventano così spazi vivi, capaci di raccontare identità, aspirazioni, stili di vita. Ogni oggetto esposto diventa frammento di una storia più ampia: quella di una società che ha fatto della casa un luogo di rappresentazione sociale, ma anche un contenitore di oggetti di straordinaria bellezza.

Ci sono sgabelli, panche, tavoli. E poi bracieri, lucerne, scaldavivande, candelabri, tazze. Ma non mancano quegli elementi decorativi come sculture, ornamenti da fontana, oscilla, affreschi, che rendono più piacevole la vita all’interno di una casa romana. Nelle sale del primo piano del museo Archeologico nazionale di Napoli le domus pompeiane prendono vita e forma tra oggetti e atmosfere nel nuovo allestimento “Domus. Gli arredi di Pompei” curato da Massimo Osanna, Andrea Milanese e Ruggiero Ferrajoli, con la collaborazione di Luana Toniolo, e aperto al pubblico lunedì 30 giugno 2025 in occasione de “Le sere del Mann” (vedi https://archeologiavocidalpassato.com/2025/06/30/napoli-al-museo-archeologico-nazionale-il-nuovo-allestimento-domus-gli-arredi-di-pompei-in-anteprima-per-il-pubblico-nellapertura-serale-con-concerto/). il progetto invita a entrare nel cuore delle case pompeiane per riscoprirne il gusto, le abitudini e l’universo simbolico. Attraverso bronzi, marmi, terrecotte e affreschi provenienti da diverse domus vesuviane, il visitatore è guidato lungo un itinerario che restituisce non solo la raffinatezza degli arredi e il valore artistico dei manufatti, ma anche l’atmosfera quotidiana e intima degli ambienti domestici. Le case degli antichi pompeiani diventano così spazi vivi, capaci di raccontare identità, aspirazioni, stili di vita. Ogni oggetto esposto diventa frammento di una storia più ampia: quella di una società che ha fatto della casa un luogo di rappresentazione sociale, ma anche un contenitore di oggetti di straordinaria bellezza.

“Con questo nuovo allestimento restituiamo centralità al racconto dell’abitare antico”, commenta il direttore generale Musei, Massimo Osanna, “offrendo ai pubblici l’opportunità di entrare nelle domus pompeiane con uno sguardo rinnovato. Oggetti a lungo custoditi nei depositi, molti dei quali restaurati per l’occasione, tornano visibili e assumono nuova voce, raccontando storie di quotidianità, di gusto e di rappresentazione. È un percorso che unisce ricerca, tutela e valorizzazione, per rendere il museo sempre più un luogo vivo, capace di accogliere e coinvolgere”.

Tavolino pieghevole con complesso meccanismo per il trasporto nel nuovo allestimento “Domus. Gli arredi di Pompei” al museo Archeologico nazionale di Napoli (foto mann)

Un rilievo decorativo e una vasca di fontana nel nuovo allestimento “Domus. Gli arredi di Pompei” al museo Archeologico nazionale di Napoli (foto mann)

Circa duecentocinquanta reperti, in gran parte provenienti dai depositi del Museo, consentono oggi di entrare, con sguardo nuovo, nelle domus. Ogni elemento guida il visitatore alla scoperta delle funzioni dell’abitare, attraverso il mobilio (sedute, sgabelli, panche, tavoli, monopodi), la ricercatezza delle suppellettili (bracieri, lucerne, scaldavivande, candelabri, tazze), e la vivacità dell’apparato decorativo (sculture, ornamenti da fontana, oscilla, affreschi). Tecnica, artigianato e arte si fondono in un dialogo serrato che ha influenzato profondamente il gusto europeo tra XVIII e XIX secolo, lasciando tracce visibili anche nel design moderno.

Un Bisellio – cioè un sedile doppio – nel nuovo allestimento “Domus. Gli arredi di Pompei” al museo Archeologico nazionale di Napoli (foto mann)

Tra i reperti di maggiore rilievo figurano un grande braciere rettangolare, decorato in rame, stagno e ottone; un monumentale portalucerne impreziosito da superfici ageminate in rame e argento, con elementi scultorei quali un giovane Dioniso a cavallo di una pantera e una piccola ara accesa; un raffinato tavolino pieghevole con complesso meccanismo per il trasporto; un tavolino con monopodio a sfinge, ricco di motivi decorativi, dalla sfinge accovacciata al busto di Atena, fino alla cornice bronzea del piano marmoreo. Di grande fascino anche la statua di Apollo, raffigurato nell’atto di suonare la cetra, ispirata – come spesso accade nella statuaria romana – a modelli greci.

Bronzetti, tra cui un Apollo che suona la cetra, nel nuovo allestimento “Domus. Gli arredi di Pompei” al museo Archeologico nazionale di Napoli (foto mann)

Il percorso si apre con uno spazio immersivo ispirato alla Casa del Fauno, che consente di esplorare, grazie alle nuove tecnologie, l’organizzazione architettonica e funzionale di una domus pompeiana. Un’introduzione evocativa che accompagna il visitatore alla comprensione degli ambienti domestici antichi e delle loro funzioni. Trovano nuova valorizzazione nelle sale appena riallestite anche le grandi pareti affrescate della villa di Numerio Popidio Floro a Boscoreale, restaurate per migliorarne la leggibilità e restituirne appieno il valore artistico.

Dettaglio di una gamba di tavolino a sfinge nel nuovo allestimento “Domus. Gli arredi di Pompei” al museo Archeologico nazionale di Napoli (foto mann)

Di grande suggestione anche la Sala dei Grifi, che invita a riflettere sulla fortuna delle città vesuviane e sulla storia stessa del Museo; la sala prende il nome dagli arredi ottocenteschi oggi nuovamente visibili, dopo una lunga permanenza nei depositi: due grandi panche, un tavolo e vari supporti per vetrine, realizzati nel 1870 su iniziativa di Giuseppe Fiorelli, allora direttore del Museo e degli Scavi di Pompei, ispirandosi a un originale pompeiano con piede a forma di grifo, anch’esso esposto. L’ambiente è completato da una copia del celebre Narciso di Vincenzo Gemito (l’originale si trova nella sala 91) e da una selezione di acquerelli, incisioni e fotografie che documentano la ricezione moderna di Pompei.

Pompei. Alla biblioteca del parco archeologico il convegno “La Biblioteca degli Scavi di Pompei: da Fiorelli ai giorni nostri”. Ecco il programma

Mercoledì 26 marzo 2025, alle 10, alla biblioteca del parco archeologico di Pompei, il convegno “La Biblioteca degli Scavi di Pompei: da Fiorelli ai giorni nostri” organizzato dal parco archeologico di Pompei in collaborazione con Associazione Italiana Biblioteche sezione Campania. Una prima parte del convegno affronterà la storia della Biblioteca degli Scavi di Pompei, dalle origini che idealmente si collocano nell’Italia postunitaria quando Giuseppe Fiorelli diede impulso alla costituzione di una prima biblioteca. Una seconda parte dell’evento esplorerà significativi fondi archivistici e raccolte librarie lasciando emergere la personalità e la storia di alcuni studiosi profondamente legati agli Scavi. È prevista una visita guidata alla Biblioteca e un focus su un progetto di ricerca in corso che valorizza la tecnologia applicata allo studio dei dipinti pompeiani. Una sessione pomeridiana tenterà di far luce sul prezioso patrimonio diffuso di biblioteche e collezioni speciali in ambito archeologico in Campania. L’evento apre un calendario di iniziative da marzo a giugno 2025 finalizzate a consolidare la Biblioteca del parco archeologico di Pompei quale luogo di incontro e punto di riferimento per studiosi, ricercatori e comunità locale. L’ingresso alla Biblioteca è da via Plinio, 4.

Mercoledì 26 marzo 2025, alle 10, alla biblioteca del parco archeologico di Pompei, il convegno “La Biblioteca degli Scavi di Pompei: da Fiorelli ai giorni nostri” organizzato dal parco archeologico di Pompei in collaborazione con Associazione Italiana Biblioteche sezione Campania. Una prima parte del convegno affronterà la storia della Biblioteca degli Scavi di Pompei, dalle origini che idealmente si collocano nell’Italia postunitaria quando Giuseppe Fiorelli diede impulso alla costituzione di una prima biblioteca. Una seconda parte dell’evento esplorerà significativi fondi archivistici e raccolte librarie lasciando emergere la personalità e la storia di alcuni studiosi profondamente legati agli Scavi. È prevista una visita guidata alla Biblioteca e un focus su un progetto di ricerca in corso che valorizza la tecnologia applicata allo studio dei dipinti pompeiani. Una sessione pomeridiana tenterà di far luce sul prezioso patrimonio diffuso di biblioteche e collezioni speciali in ambito archeologico in Campania. L’evento apre un calendario di iniziative da marzo a giugno 2025 finalizzate a consolidare la Biblioteca del parco archeologico di Pompei quale luogo di incontro e punto di riferimento per studiosi, ricercatori e comunità locale. L’ingresso alla Biblioteca è da via Plinio, 4.

IL PROGRAMMA. Alle 10, saluti istituzionali: Gabriel Zuchtriegel, direttore del parco archeologico di Pompei; Gabriele Capone, soprintendente archivistico e bibliografico della Campania; 10.30, introduzione ai lavori: Concetta Filodemo, parco archeologico di Pompei; 10.45, Giuseppe Scarpati, parco archeologico di Pompei, “Le attività in corso dell’area studio e ricerca del PAP”; 11, Maria Rosaria Esposito, già Biblioteca del Mann, “La biblioteca pompejana”; 11.15, Grete Stefani, già direttore Ufficio Scavi di Pompei, “La biblioteca degli Scavi di Pompei dagli anni Settanta”: 11.30, Silvia Bertesago, parco archeologico di Pompei, “La biblioteca degli Scavi di Pompei anni recenti: il progetto di riallestimento a San Paolino”; 11.45, coffee break; ALCUNI FONDI ANTICHI E SPECIALI DELLA BIBLIOTECA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI: 12, Antonio Varone, presidente associazione Amici di Pompei, “Il fondo associazione Amici di Pompei”; 12.15, Emilia del Franco, donatrice fondo Maria Stella Pisapia, archeologa, “Il fondo Castiglione Morelli”; 12.30, Alessandro Russo, parco archeologico di Pompei, “La sezione rari”; 12.45, Teresa Leo, fondazione Biblioteca Benedetto Croce, “Benedetto Croce e i soprintendenti agli Scavi di Pompei: prima ricognizione dei carteggi conservati nell’Archivio del filosofo”; 13, Pio Manzo, presidente Associazione Italiana Biblioteche, sezione Campania, “Le raccolte librarie dei pompeianisti: prospettive di ricerca”; 13.15, pausa pranzo; 14, visita alla biblioteca; Simona Costanzo, Cristina Del Fiacco, parco archeologico di Pompei, “Iscrizioni, dediche e firme di studiosi emerse dall’attività di catalogazione in corso presso la Biblioteca del PAP”; 14.15, POSTER: Alessandra Zambrano, Maria Cristina Napolitano, parco archeologico di Pompei, “L’uso della tecnologia per ricerche e studi in ambito archeologico: il progetto RePAIR”; 14.30, TAVOLA ROTONDA “Libri e Archeologia in Campania tra collezioni speciali e biblioteche d’autore£, sessione a cura di AIB Campania, introduce e modera Rosa Parlavecchia, università di Salerno; 14.45, Vincenzo Trombetta, già università di Salerno, “Le biblioteche degli accademici ercolanesi tra Sette e Ottocento: un tribolato destino”; 15, Giovanni Bova, Officina dei papiri ercolanesi, Biblioteca Nazionale di Napoli, “L’officina dei papiri ercolanesi: 270 anni tra conservazione e ricerca”; 15.15, Antonietta Vurchio, Sistema Bibliotecario di Ateneo, università di Napoli “L’Orientale”, “Le collezioni archeologiche dell’Università L’Orientale”; 15.30, Giovanna Canzanella, Centro Jean Bèrard Napoli, “Due trentenni di collaborazione italo-francese. La Biblioteca “Georges Vallet” del Centre Jean Bérard Maria”.

Pompei. Nuovo percorso di visita fino all’area espositiva di alcuni calchi di vittime dell’eruzione, rinvenute in prossimità della antica Porta di Nocera, riproposti al pubblico al termine degli interventi di manutenzione e valorizzazione

L’area espositiva dei calchi di Porta Nocera a Pompei che si incontra nella passeggiata verde da piazza Anfiteatro (foto parco archeologico pompei)

I calchi di Porta Nocera all’interno dell’area espositiva a Pompei (foto parco archeologico pompei)

Per i turisti che scelgono il parco archeologico di Pompei in questo lungo week end della Pasqua 2024 ci sarà una sorpresa: un nuovo percorso di visita al termine degli interventi di manutenzione e valorizzazione dei calchi delle vittime dell’eruzione. Dall’ingresso di Piazza Anfiteatro, attraversando il tratto di passeggiata nel verde costeggiato dalle antiche tombe della necropoli di Porta Nocera, si giunge a un luogo unico che, come altri simili a Pompei, è pregno di sacralità e compassione. Si tratta dell’area espositiva di alcuni calchi di vittime dell’eruzione, rinvenute in prossimità della antica Porta di Nocera. Da venerdì 29 marzo 2024 il gruppo di calchi, al termine delle operazioni di manutenzione e restauro, sono nuovamente fruibili grazie agli interventi di adeguamento e valorizzazione del percorso di visita che consente di avvicinarsi fino all’area espositiva. Da qui è possibile contemplare i dettagli di quelle che, solo apparentemente sono forme in gesso, ma che a uno sguardo attento corrispondono a come lo scrittore Luigi Settembrini nell’800 più propriamente li descrisse: “Sono morti da diciotto secoli, ma sono creature umane che si vedono nella loro agonia. Lì non è arte, non è imitazione; ma sono le loro ossa, le reliquie della loro carne e de’ loro panni mescolati col gesso: è il dolore della morte che riacquista corpo e figura…”.

Il calco di adulto, in posizione prona, giace ancora nella sua posizione originale di rinvenimento a Porta Nocera a Pompei (foto parco archeologico pompei)

Dei 4 calchi delle vittime, solo uno giace nella posizione originale di rinvenimento. Si tratta di un uomo adulto, alto ca. 1,80 m in posizione prona con le gambe divaricate, coperto sulla parte posteriore da una tunica. Il calco fu lasciato nella sua posizione originaria direttamente sul lapillo. Altre due vittime furono trovate poco lontano, tra porta Nocera e la torre II della fortificazione: un adolescente steso sul fianco sinistro, le gambe piegate in avanti con tracce di tunica sulla schiena e sull’addome e delle suole dei sandali; e un adulto riverso sul fianco destro con braccia e gambe piegate, tracce della tunica e della scuola del sandalo sinistro. L’ultimo calco di questo gruppo era un ragazzo di età compresa tra i 7 e i 19 anni, inizialmente interpretato da Maiuri come un uomo anziano, adagiato sul fianco destro, che conserva l’impronta di un tessuto sottile sul mento, mentre ai piedi indossava sandali con lacci. Le tracce nel calco di un bastone, di una ciotola di legno e di una bisaccia, leggibile in un rigonfiamento sul lato sinistro della vittima, hanno fatto pensare che si trattasse di un mendicante.

“I calchi delle vittime ci fanno vedere l’agonia di persone morte durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., qualche decennio dopo i fatti che commemoriamo in questi giorni della Pasqua”, aggiunge il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel. “Sono un invito a ricordarci che al di là delle uova di cioccolato che troviamo in ogni colore e grandezza nei supermercati, c’è una storia di uomini e donne che ci è stata tramandata, e che Pompei ci può aiutare a comprendere quel mondo in cui molti elementi della nostra cultura affondano le loro radici, non ultimo il cristianesimo. A Pompei, in realtà, le testimonianze della nuova fede sono poche e non univoche, ma la città ci offre un’immagine della vita dei ceti meno abbienti di cui parlano spesso anche i Vangeli. Uno dei calchi di Porta Nocera, di cui una copia è esposta nella mostra “L’altra Pompei” attualmente in corso nella Palestra Grande, è stato interpretato da Maiuri come un viandante, un mendicante con un bastone e una bisaccia, che secondo le ultime analisi doveva essere di giovane età”.

Passeggiata lungo la necropoli di Porta Nocera a Pompei (foto parco archeologico pompei)

L’area di Porta Nocera, con la sua necropoli, si sviluppa al di fuori del circuito murario, a sud ovest dell’antica città di Pompei. La porta urbica si apriva in direzione dell’antica città di Nuceria (dove oggi sorgono gli attuali comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore). Tutta l’area fu portata alla luce nell’ambito degli scavi condotti nel maggio del 1952, dall’allora direttore degli scavi Amedeo Maiuri nell’ambito di un programma ben più un ampio che aveva l’obiettivo di liberare l’intera cinta muraria da gran parte della terra di riporto che ancora la ricopriva. Nell’autunno del 1956, durante la sistemazione dei fronti di scavo, nell’area tra la via delle tombe e le mura della città, furono rinvenuti, nel settore nord-occidentale, un gruppo di quattro vittime e i resti di una struttura per muliones (mulattieri). Come da prassi già ordinaria al tempo, di tali vittime furono realizzati i calchi, secondo la tecnica messa a punto dall’archeologo Giuseppe Fiorelli nell’800. Il metodo, tuttora utilizzato, consiste nel colare gesso liquido nelle cavità rinvenute nel banco di cenere indurita, laddove gli archeologi individuano dei vuoti causati dalla decomposizione delle parti molli organiche. Una volta asciugatosi il gesso, vengono restituiti come uno stampo il volume, la forma e la posizione dell’oggetto o del corpo ivi sepolti.

Dettaglio del calco di una delle vittime dell’eruzione del Vesuvio ritrovati a Porta Nocera di Pompei (foto parco archeologico pompei)

Gli interventi di manutenzione e cura del gruppo di calchi di Porta Nocera hanno mirato a rendere l’area espositiva fruibile al pubblico per una nuova valorizzazione di uno degli allestimenti storici realizzati dal Maiuri. Le attività hanno in particolare riguardato la creazione di un accesso sicuro al sito, un riallestimento dello spazio espositivo con l’inserimento di nuove balaustre in ferro e l’alleggerimento dei pannelli di protezione esistenti eliminando le grate che costituivano una limitazione visiva delle opere, dei pannelli è stato lasciato solamente il telaio metallico adattato all’alloggiamento di nuovi elementi vetrati, ultra-chiari e di sicurezza, per una migliore percezione dell’insieme e dei dettagli dei corpi, fino alla manutenzione delle coperture esistenti.

Alcuni calchi esposti, dopo il restauro, nell’area espositiva di Porta Nocera a Pompei (foto parco archeologico pompei)

Una particolare attenzione è stata dedicata ai calchi in gesso che risultavano fortemente compromessi dal peculiare luogo di esposizione; il contatto diretto con lo strato di terreno di giacitura, primaria in un caso e secondaria negli altri, aveva causato fenomeni diffusi di deterioramento imputabili all’umidità ascensionale. È stato quindi eseguito un intervento conservativo finalizzato ad isolare il manufatto, evitandone il contatto diretto con il sottostante terreno tramite un’operazione complessa di inserimento di un interposto un pannello alveolare in alluminio di isolamento tra il manufatto e il suo strato di giacitura. Anche in questo caso, la manutenzione si configura come un atto dovuto di cura costante per la risoluzione di problematiche conservative insite di un contesto archeologico.

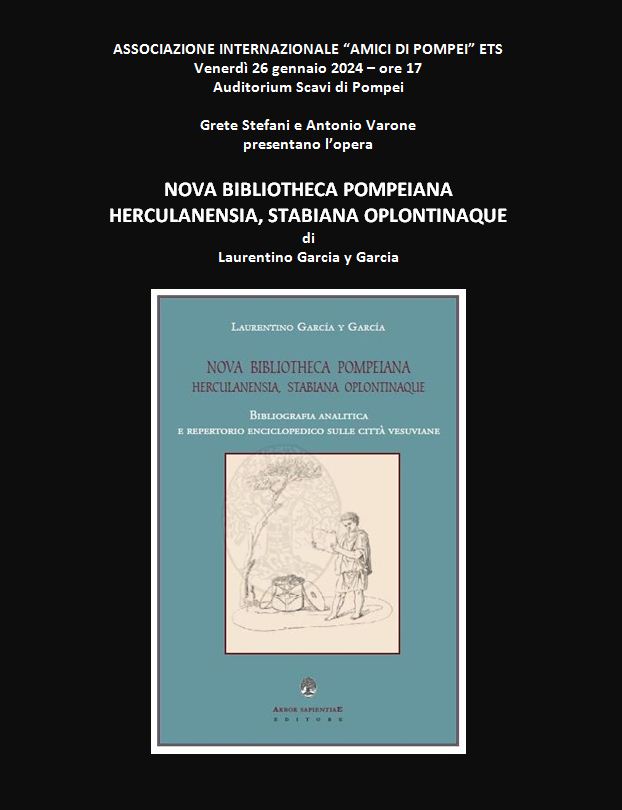

Pompei. All’auditorium l’archeologa Grete Stefani e il professore Antonio Varone presentano “Nova Bibliotheca Pompeiana, Herculanensis, Stabiana Oplontinaque. Bibliografia analitica e repertorio enciclopedico sulle città vesuviane” (Arbor Sapientiae Editore), incontro promosso dall’associazione internazionale “Amici di Pompei”

Venerdì 26 gennaio 2024, alle 17, all’Auditorium degli Scavi di Pompei, Grete Stefani e Antonio Varone presentano l’opera in tre volumi di Laurentino Garcia y Garcia “Nova Bibliotheca Pompeiana, Herculanensis, Stabiana Oplontinaque. Bibliografia analitica e repertorio enciclopedico sulle città vesuviane” (Arbor Sapientiae Editore, 2023), organizzata dall’associazione internazionale Amici di Pompei ETS. L’archeologa Grete Stefani e il professore Antonio Varone discuteranno, insieme con l’autore, della più importante raccolta bibliografica dei testi, con circa 50mila voci indicizzate, sulle città sepolte dal Vesuvio nel 79 d.C. “Compilare una bibliografia”, scrive nella premessa Laurentino Garcia y Garcia, “è sempre un lavoro improbo, soprattutto se si considera che, anche quando l’opera sembra ultimata, nuove pubblicazioni, inerenti all’argomento stesso, fanno sorgere il desiderio immediato del loro inserimento, come tasselli di un gran mosaico. Quanto poi la bibliografia abbraccia un’area così vasta, come quella concernente le città sepolte del Vesuvio, il lavoro diventa interminabile e quasi proibitivo. Vorrei poter dire come Giuseppe Fiorelli in esso alla difficoltà del subbietto ha sopperito l’ardimento della esecuzione, alla pochezza dello ingegno la pertinace ed ostinata fatica”.

Venerdì 26 gennaio 2024, alle 17, all’Auditorium degli Scavi di Pompei, Grete Stefani e Antonio Varone presentano l’opera in tre volumi di Laurentino Garcia y Garcia “Nova Bibliotheca Pompeiana, Herculanensis, Stabiana Oplontinaque. Bibliografia analitica e repertorio enciclopedico sulle città vesuviane” (Arbor Sapientiae Editore, 2023), organizzata dall’associazione internazionale Amici di Pompei ETS. L’archeologa Grete Stefani e il professore Antonio Varone discuteranno, insieme con l’autore, della più importante raccolta bibliografica dei testi, con circa 50mila voci indicizzate, sulle città sepolte dal Vesuvio nel 79 d.C. “Compilare una bibliografia”, scrive nella premessa Laurentino Garcia y Garcia, “è sempre un lavoro improbo, soprattutto se si considera che, anche quando l’opera sembra ultimata, nuove pubblicazioni, inerenti all’argomento stesso, fanno sorgere il desiderio immediato del loro inserimento, come tasselli di un gran mosaico. Quanto poi la bibliografia abbraccia un’area così vasta, come quella concernente le città sepolte del Vesuvio, il lavoro diventa interminabile e quasi proibitivo. Vorrei poter dire come Giuseppe Fiorelli in esso alla difficoltà del subbietto ha sopperito l’ardimento della esecuzione, alla pochezza dello ingegno la pertinace ed ostinata fatica”.

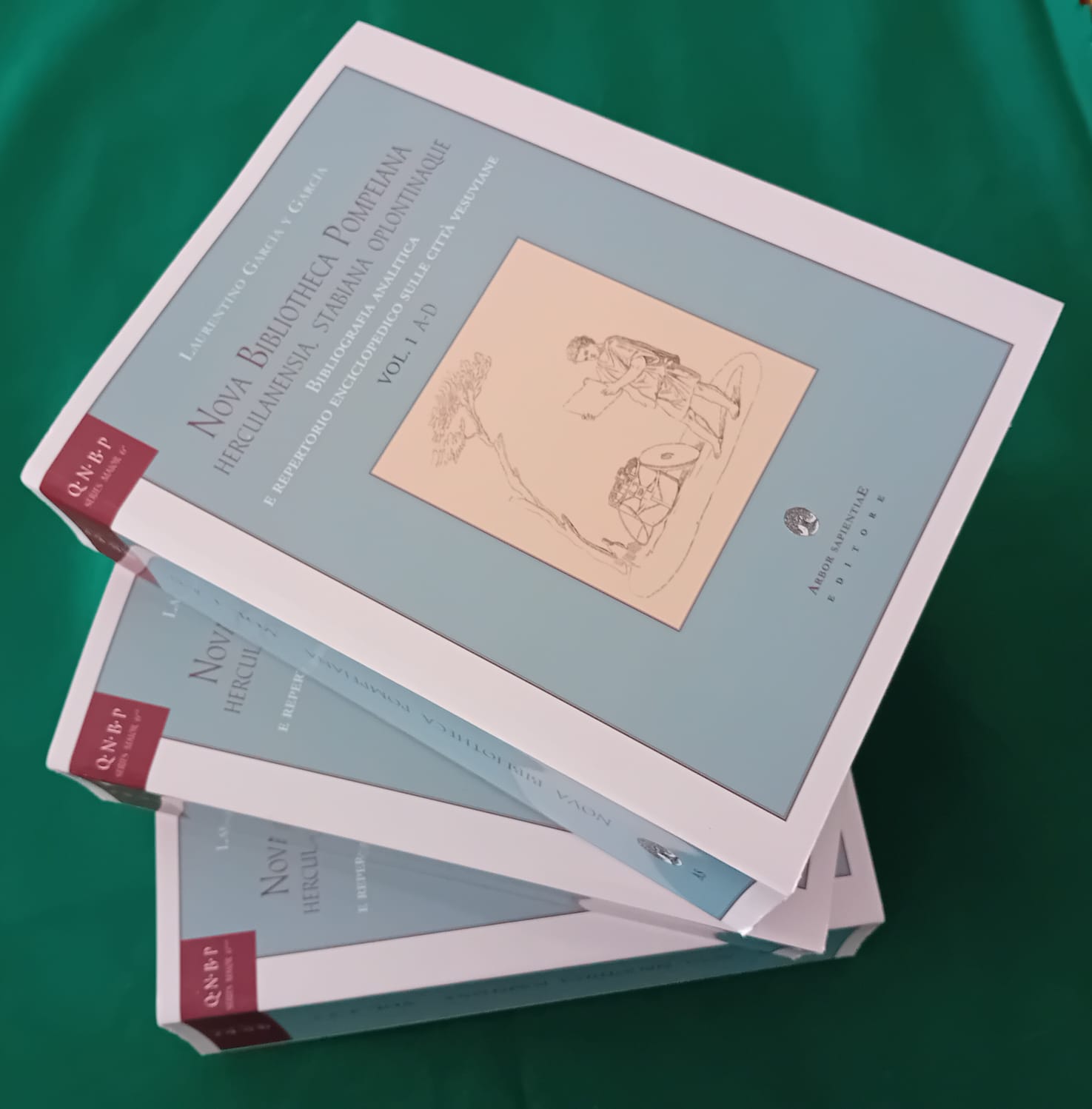

I tre tomi dell’opera “Nova Bibliotheca Pompeiana, Herculanensis, Stabiana Oplontinaque. Bibliografia analitica e repertorio enciclopedico sulle città vesuviane” (Arbor Sapientiae Editore) di Laurentino Garcia y Garcia

“Nova Bibliotheca Pompeiana, Herculanensis, Stabiana Oplontinaque”, in tre tomi, è un lavoro enciclopedico che restituisce la visione complessiva di tutto ciò che è stato prodotto finora sull’ager Vesuvianus interessato dalla catastrofica eruzione del primo secolo: dalle fonti classiche a quelle medievali e rinascimentali, dalle prime relazioni degli scavi settecenteschi fino alle monografie, agli articoli, ai racconti pubblicati nel corso degli anni. Tra i temi sviluppati in anni recenti si ricordano: l’archeobotanica, le ricerche archeometriche e le nuove tecnologie applicate allo scavo archeologico, il mondo e il ruolo delle donne, gli aspetti dell’erotismo, la ricerca nel campo della pittura, del mosaico, gli studi degli aspetti economico-sociali della produzione e del commercio delle merci. L’indicizzazione di tutti i contributi di autori, storici, archeologi, giornalisti e studiosi ha permesso la costruzione di apparati tematici per una consultazione trasversale della bibliografia anche per argomenti. A rendere quest’opera unica è anche il fatto che l’autore Laurentino Garcia y Garcia abbia letto, schedato, brevemente commentato, collegato alle tematiche di consultazione, ogni testo inserito e citato nella bibliografia, agevolando in questo modo il lavoro di ricerca.

Pompei. Nella lussuosa villa suburbana di Civita Giuliana scoperto l’arredo di una seconda stanza assegnata agli schiavi che permette di ricostruire la vita quotidiana degli ultimi. Zuchtriegel: “In autunno, alla riapertura dell’antiquarium di Boscoreale, racconteremo in diretta il prosieguo dello scavo”

Veduta d’insieme dall’alto dell’ambiente A, la seconda stanza abitata da schiavi, nella villa suburbana di Civita Giuliana, scoperta dagli scavi del parco archeologico di Pompei (foto parco archeologico pompei)

L’immagine restituita dagli scavi della lussuosa villa romana suburbana di Civita Giuliana, a circa 600 metri dalle mura dell’antica Pompei, potrebbe essere quella di una “rivista di arredo interno” di quasi duemila anni fa: ecco due letti, con le spalliere colorate di rosso, ecco due piccoli armadi, anfore e vasi in ceramica. Ma a guardar bene si nota che quei mobili non sono di legno, ma di gesso. In realtà sono dei calchi realizzati con la tecnica inventata proprio a Pompei da quel Giuseppe Fiorelli, prima ispettore ordinario negli Scavi di Pompei dal 1847 e poi direttore degli scavi dal 1860 al 1875, che per primo ridiede “vita” alle vittime dell’eruzione appunto col metodo dei calchi. Parliamo dell’ultima, sempre sorprendente, scoperta effettuata dal parco archeologico di Pompei. Siamo nella villa romana di Civita Giuliana. Qui è stato ritrovato l’arredo di una seconda stanza assegnata agli schiavi. Sembra una fotografia, che denuncia una situazione di precarietà e subalternità. Tuttavia, si tratta di un’immagine di quasi 2000 anni fa, realizzata con la tecnica dei calchi, esistente solo a Pompei e dintorni. Materiali quali mobili e tessuti, nonché corpi di vittime dell’eruzione del 79 d.C., sono stati coperti dalla nube piroclastica, divenuta poi terreno solido mentre la materia organica decomposta ha lasciato un vuoto nel terreno: un’impronta che, riempita di gesso, ha rivelato la sua forma originaria.

La planimetria con ortofoto (anno 2018) degli ambienti della villa suburbana di Civita Giuliana interessati dallo scavo del parco archeologico di Pompei (foto mibact)

L’esplorazione archeologica della villa di Civita Giuliana, già oggetto di scavi nel 1907-‘08, ebbe inizio nel 2017 in base a una collaborazione tra il parco archeologico di Pompei, quale ente competente per la tutela dell’area circostante la città antica, e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che insieme ai Carabinieri aveva scoperto un’annosa attività di scavi clandestini nell’area della Villa, poi sgominata e perseguita sia penalmente che civilmente (vedi Pompei. Osanna contro le fake news: “Ecco la descrizione scientifica delle eccezionali scoperte nella villa suburbana di Civita Giuliana, nel settore per fortuna non danneggiato irrimediabilmente dai tombaroli: trovate una stalla con cavalli di razza e una mangiatoia, e una sepoltura di età imperiale posteriore all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.” | archeologiavocidalpassato).

I cunicoli dei tombaroli individuai dal laser scanner dei carabinieri (foto parco archeologico di Pompei)

“Quanto ricostruito conferma la necessità di proseguire la ricerca scientifica in un luogo che, grazie all’opera della magistratura e dei Carabinieri, è stato strappato al saccheggio e al traffico illecito di beni archeologici per raccontare momenti notevoli della vita quotidiana dell’antichità”, dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Quel che si sta apprendendo sulle condizioni materiali e sull’organizzazione sociale dell’epoca apre nuovi orizzonti agli studi storici e archeologici. Pompei rappresenta un unicum che tutto il mondo ci invidia. Conclusa l’operazione Grande Pompei, progettiamo nuove iniziative e nuovi finanziamenti per proseguire nella ricerca e nella tutela”.

Il letto senza materasso e con una rete mobile scoperto nell’ambiente A (stanza degli schiavi) dallo scavo nella villa suburbana di Civita Giuliana dal parco archeologico di Pompei (foto mic)

La nuova stanza, denominata “ambiente “A”, si presenta diversa da quella già nota come ambiente “C”, ricostruita a novembre 2021 in cui erano posizionate tre brande e che fungeva al tempo stesso da ripostiglio (vedi Pompei. Trovata la “stanza degli schiavi” nella lussuosa villa suburbana di Civita Giuliana, saccheggiata dai tombaroli. L’eccezionale nuova scoperta segue quella della stalla con tre cavalli e del carro cerimoniale. L’ambiente, che ospitava una famigliola, è perfettamente conservata e permetterà di acquisire nuovi interessanti dati sulle condizioni abitative e di vita degli schiavi a Pompei e nel mondo romano | archeologiavocidalpassato). Quello che è emerso adesso fa pensare a una precisa gerarchia all’interno della servitù. Mentre uno dei due letti trovati in queste settimane è della stessa fattura, estremamente semplice e senza materasso, di quelli del 2021, l’altro è di un tipo più confortevole e costoso, noto in bibliografia come “letto a spalliera”. Nella cinerite sono ancora visibili le tracce di decorazioni color rosso su due delle spalliere. Oltre ai due letti, nell’ambiente recentemente scavato ci sono due piccoli armadi, anch’essi conservati parzialmente come calchi, una serie di anfore e vasi di ceramica e diversi attrezzi, tra cui una zappa di ferro.

È lo stesso Gabriel Zuchtriegel, direttore del parco archeologico di Pompei, a portarci letteralmente dentro la nuova stanza degli schiavi scoperta nella villa romana di Civita Giuliana. “Siamo in un ambiente della villa di Civita Giuliana fuori Pompei”, illustra Zuchtriegel, “e la possibilità di realizzare dei calchi, cioè di riempire con gesso i vuoti lasciati nella cinerite, nello strato di cenere dell’eruzione del Vesuvio, ha consentito qua di ottenere quasi una specie di fotografia di un ambiente abitato molto probabilmente da servi, da schiavi. Abbiamo qui un letto di una fattura moto semplice, senza materasso, con una specie di rete smontabile. Qui un altro letto di una fattura un po’ più elevata, cosiddetto a spalliera. Si conservano i resti di colore di questi pannelli che isolavano il letto. Il materasso era qui, distrutto in gran parte dai cunicoli degli scavi dei clandestini.

Dettaglio dell’ambiente A, stanza abitata da schiavi, della villa suburbana di Civita Giuliana: si vedono le anfore negli angoli, i due armadi e, davanti, la panca (foto mic)

Poi abbiamo qua due armadi, due piccoli armadi. In uno c’è ancora qualche contenuto, tra cui oggetti in metallo, un coltello, altri oggetti. Davanti c’è una panchina che sembra quasi un oggetto di un museo della civiltà contadina e invece è di duemila anni fa. Quindi qui ci si poteva sedere. Negli angoli ci sono delle anfore, quindi un luogo che serviva anche come ripostiglio. E questo è attestato anche dalle mensole che giravano intorno. Su alcune si sono conservate tre ceste abbastanza grandi. Sulle altre c’erano dei vasi. Dunque – conclude il direttore – un luogo, un ambiente pieno di oggetti che serviva anche per almeno due persone che qui dormivano”.

La Stanza degli Schiavi (ambiente C) nella villa suburbana di Civita Giuliana a Pompei (foto parco archeologico pompei)

La curiosità. Il microscavo di vasi e anfore provenienti dall’ambiente “C” ha nel frattempo rilevato la presenza di almeno tre roditori: due topolini in un’anfora e un ratto in una brocca, posizionata sotto uno dei letti e dalla quale sembra che l’animale cercasse di scappare quando morì nel flusso piroclastico dell’eruzione. Dettagli che sottolineano ancora una volta le condizioni di precarietà e disagio igienico in cui vivevano gli ultimi della società dell’epoca.

Veduta d’insieme dell’ambiente A, la seconda stanza abitata da schiavi, nella villa suburbana di Civita Giuliana, scoperta dagli scavi del parco archeologico di Pompei (foto mic)

“Sappiamo che i proprietari usavano diversi privilegi, tra cui anche la possibilità di formare una famiglia, seppure senza alcuna tutela legale, per legare alcuni schiavi più strettamente alla villa, anche con la finalità di averli come alleati nel sorvegliare gli altri”, spiega il direttore del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel. “Quello che emerge qui è la struttura sociale della servitù che doveva impedire fughe e forme di resistenza, anche perché mancano tracce di grate, lucchetti e ceppi. Pare che il controllo avvenisse principalmente tramite l’organizzazione interna della servitù, e non tramite barriere e vincoli fisici”. E annuncia: “Siamo impegnati a continuare le ricerche e progettare la fruizione di un luogo che, come nessun altro del mondo antico racconta la quotidianità degli ultimi. In occasione della riapertura dell’Antiquarium di Boscoreale il prossimo autunno, prevediamo una sala per informare il pubblico sugli scavi in corso, gli stessi che, sotto la direzione del mio predecessore, Massimo Osanna, hanno portato alla scoperta del carro cerimoniale recentemente in mostra a Roma, alle Terme di Diocleziano (vedi Pompei. Ricostruito nelle sue parti mancanti il carro da parata di Civita Giuliana, a due anni dall’eccezionale scoperta. Sarà un pezzo forte della mostra “L’istante e l’eternità. Tra noi e gli Antichi” alle Terme di Diocleziano a Roma. Zuchtriegel: “Dalla scoperta al restauro, alla fruizione: un percorso di recupero, legalità e valorizzazione di un reperto unico” | archeologiavocidalpassato). Vorrei ringraziare, oltre alla squadra impegnata nello scavo archeologico, la Procura guidata da Nunzio Fragliasso per l’eccellente lavoro svolto”.

Il letto senza materasso e con una rete mobile scoperto nell’ambiente A (stanza degli schiavi) dallo scavo nella villa suburbana di Civita Giuliana dal parco archeologico di Pompei (foto mic)

Per il direttore generale Musei, Massimo Osanna: “Le ricerche a Civita Giuliana sono un esempio virtuoso di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio. Una salda collaborazione tra il ministero della Cultura, la Procura di Torre Annunziata e le Forze dell’ordine ha già permesso di riportare alla luce un complesso imponente e i suoi straordinari arredi, tra cui il Carro della sposa. Le nuove acquisizioni confermano la rilevanza del progetto. Tali attività porteranno, spero presto, a restituire alla comunità pompeiana e ai pubblici tutti, un’area archeologica di grande importanza che racconta un altro tassello della biografia di persone, di diverse classi sociali, che hanno vissuto 2000 anni fa”.

Pompei. Emergono due nuove vittime dallo scavo dei Casti Amanti: due scheletri schiacciati sotto un crollo di muro. Zuchtriegel: “Non fu solo l’eruzione a causare la morte degli abitanti dell’area ma anche un terremoto concomitante”. La cronaca dell’eruzione che in due giorni distrusse la città

Uno dei due scheletri scoperti nell’insula dei Casti Amanti a Pompei (foto parco archeologico pompei)

Uno dei due scheletri scoperti nell’insula dei Casti Amanti a Pompei (foto parco archeologico pompei)

Morti schiacciati dal crollo del muro della casa, mentre al di fuori si stava scatenando l’inferno. Gli scheletri di due vittime di Pompei sono emersi dallo scavo nell’insula dei Casti Amanti. È questa l’ultima importante scoperta nell’antica città romana alle falde del Vesuvio che corregge un po’ la prospettiva sulla fine dei suoi abitanti: non fu solo l’eruzione a causare la morte di quanto vivevano nell’area, ma anche un terremoto concomitante. Gli scheletri sono stati ritrovati nel corso del cantiere di messa in sicurezza, rifacimento delle coperture e riprofilatura dei fronti di scavo dell’Insula dei Casti Amanti, che sta prevedendo anche degli interventi di scavo in alcuni ambienti. Giacevano riversi su un lato, in un ambiente di servizio, al tempo in dismissione per probabili interventi di riparazioni o ristrutturazione in corso nella casa, nel quale si erano rifugiati in cerca di protezione.

“Il ritrovamento dei resti di due pompeiani avvenuto nel contesto del cantiere in opera nell’Insula dei Casti Amanti”, dichiara il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, “dimostra quanto ancora vi sia da scoprire riguardo la terribile eruzione del 79 d.C. e conferma l’opportunità di proseguire nelle attività scientifiche di indagine e di scavo. Pompei è un immenso laboratorio archeologico che negli ultimi anni ha ripreso vigore, stupendo il mondo con le continue scoperte portate alla luce e manifestando l’eccellenza italiana in questo settore”. I dettagli scientifici dello scavo possono essere approfonditi attraverso gli articoli pubblicati sull’E-Journal di Pompei – scaricabile dal sito ufficiale del Parco www.pompeiisites.org – nuova piattaforma digitale rivolta alla comunità scientifica e al pubblico e finalizzata a fornire notizie e relazioni preliminari riguardanti progetti di scavo, di ricerca e di restauro nelle sedi del Parco.

“Le tecniche dello scavo moderno ci aiutano a comprendere sempre meglio l’inferno che in due giorni distrusse interamente la città di Pompei, uccidendone molti abitanti: bambini, donne e uomini. Con le analisi e le metodologie riusciamo ad avvicinarci agli ultimi istanti di chi ha perso la vita”, evidenzia il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel. “In una delle discussioni di cantiere, durante il recupero dei due scheletri, uno degli archeologi indicando le vittime che stavamo scavando, ha detto una frase che mi è rimasta impressa e che sintetizza forse la storia di Pompei, quando, ha dichiarato: ‘questo siamo noi’. A Pompei, infatti, l’avanzamento delle tecniche non ci fa mai dimenticare la dimensione umana della tragedia, piuttosto ce la fa vedere con più chiarezza”.

L’ambiente nell’insula dei Casti Amanti a Pompei dove sono stati scoperti due scheletri schiacciati da crollo del muro (foto parco archeologico pompei)

Subbuglio, confusione, tentativi di fuga e nel mentre terremoto, lapilli, correnti turbolente di cenere vulcanica e gas caldi. Fu l’inferno dell’eruzione del 79 d.C. Quello in cui si trovarono gli abitanti dell’antica città di Pompei, tra cui le ultime due vittime, di cui sono stati rinvenuti gli scheletri durante uno scavo nell’Insula dei Casti Amanti. Vittime di un terremoto che ha accompagnato l’eruzione, ritrovate sotto il crollo di un muro avvenuto tra la fase finale di sedimentazione dei lapilli e prima dell’arrivo delle correnti piroclastiche che hanno definitivamente sepolto Pompei costituiscono la testimonianza sempre più chiara che, durante l’eruzione, non furono solo i crolli associati all’accumulo dei lapilli o l’impatto delle correnti piroclastiche gli unici pericoli per la vita degli abitanti dell’antica Pompei, come gli scavi degli ultimi decenni stanno sempre più investigando. L’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., inizia nella mattinata di un giorno autunnale, ma solo intorno alle 13 comincia la cosiddetta fase “Pliniana” durante la quale si forma una colonna eruttiva, alte decine di chilometri, dalla quale cadono pomici. Questa fase è seguita da una serie di correnti piroclastiche che sedimentano depositi di cenere e lapilli. I fenomeni vulcanici uccisero chiunque si fosse ancora rifugiato nell’antica città di Pompei, a sud dell’odierna Napoli, togliendo la vita ad almeno il 15-20% della popolazione, secondo le stime degli archeologi. Tra le cause di morte anche il crollo degli edifici, in alcuni casi dovuto a terremoti che accompagnarono l’eruzione, si rivelò una minaccia letale.

“L’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. dura più di 20 ore. Ci sono più pericoli per le persone nella città. Negli ultimi due secoli e mezzo”, ricorda Zuchtriehgel, “più di 1300 vittime sono state trovate, ma solo oggi abbiamo la possibilità di indagare con una micro-stratigrafia veramente la dinamica esatta in cui è avvenuta la morte. Come in questo caso, non è l’ultima fase dell’eruzione, l’arrivo dei flussi piroclastici dunque la cenere estremamente calda, ma sono dei crolli. Vediamo qui pezzi del muro sulle vittime con diverse fratture che sono il risultato sia del peso dei lapilli sui tetti e sui solai, sia anche dei terremoti che accompagnano l’eruzione. Negli ultimi anni abbiamo visto la forza di questi eventi sismici contestuali all’eruzione del Vesuvio. Qui siamo in un isolato già scavato alcuni decenni fa che adesso è nuovamente oggetto di grandi lavori di restauro e di accessibilità, ma anche di indagini stratigrafiche nelle zone ancora non completamente scavate che abbiamo visto causare una serie di criticità per lo stato degli edifici e dei reperti. Dunque lo scavo va completato e questa è un’occasione anche importante per ricavare nuovi dati. In questo caso sull’ultima fase dell’eruzione con questo fatto del crollo di cui vediamo diverse tracce, possibilmente causato da un sisma. Però vediamo anche ovviamente un ambiente non particolarmente lussuoso, più un ambiente di lavoro con tanti oggetti – anfore, vasi da fuoco, da cucina, dove erano dei lavori in corso con la calce e anfore per l’acqua per ri-intonacare le pareti. Dunque – conclude Zuchtriegel – viviamo una città, a Pompei in generale qui in particolare, in questo momento in trasformazione, che stava cercando di riprendersi. Ma poi interviene l’eruzione e viene tutto stroncato in solo due giorni di inferno”.

Dettaglio di uno dei due scheletri ritrovati nell’insula del Casti Amanti a Pompei (foto parco archeologico pompei)

I dati delle prime analisi antropologiche sul campo – pubblicati nell’E-journal degli scavi di Pompei – indicano che entrambi gli individui sono morti verosimilmente a causa di traumi multipli causati dal crollo di parti dell’edificio. Si trattava probabilmente di due individui di sesso maschile di almeno 55 anni. Durante la rimozione delle vertebre cervicali e del cranio di uno dei due scheletri, sono emerse tracce di materiale organico, verosimilmente un involto di stoffa. All’interno sono state trovate, oltre a cinque elementi in pasta vitrea identificabili come vaghi di collana, sei monete. Due denari in argento: un denario repubblicano, databile alla metà del II sec. a.C., e un altro denario, più recente, da riferire alle produzioni di Vespasiano. Le restanti monete in bronzo (due sesterzi, un asse e un quadrante), erano anch’esse coniate durante il principato di Vespasiano e pertanto di recente conio.

Nella stanza in cui giacevano i corpi sono emersi anche alcuni oggetti, quali un’anfora verticale appoggiata alla parete nell’angolo vicino a uno dei corpi e una collezione di vasi, ciotole e brocche accatastata contro la parete di fondo. La cosa più impressionante è l’evidenza dei danni subiti da due pareti, probabilmente, a causa dei terremoti che hanno accompagnato l’eruzione. Parte della parete Sud della stanza è crollata colpendo uno degli uomini, il cui braccio alzato rimanda forse alla tragica immagine di un vano tentativo di proteggersi dalla caduta della muratura. Le condizioni della parete Ovest, invece, dimostrano la forza drammatica dei terremoti contestuali all’eruzione: l’intera sezione superiore si è staccata ed è caduta nella stanza, travolgendo e seppellendo l’altro individuo.

Alcuni oggetti ritrovati vicino ai due scheletri nell’insula dei Casti Amanti a Pompei (foto parco archeologico pompei)

L’ambiente adiacente ospita un bancone da cucina in muratura, temporaneamente fuori uso nel 79 d.C.: sulla sua superficie si trova infatti un mucchio di calce in polvere in attesa di essere impiegata in attività edilizie, il che suggerisce che al momento dell’eruzione si stavano effettuando delle riparazioni nelle vicinanze. Lungo la parete della cucina si trova una serie di anfore cretesi, originariamente utilizzate per il trasporto del vino. Sopra il bancone della cucina, le tracce di un santuario domestico sotto forma di un affresco che sembra raffigurare i lares della casa e un vaso di ceramica parzialmente incassato nel muro che potrebbe essere stato utilizzato come ricettacolo di offerte religiose. Accanto alla cucina, inoltre, una stanza lunga e stretta con una latrina, il cui contenuto sarebbe defluito in un canale di scolo sotto la strada.

“L’eruzione del Vesuvio” di Pierre Jacques Volaire conservato al museo e real bosco di Capodimonte (foto museo capodimonte)

Cronologia dell’eruzione. La cronologia degli eventi succedutisi a Pompei durante l’eruzione del 79 d.C. è stata ricostruita coniugando la stratigrafia dei depositi e il resoconto dell’evento fatto da Plinio il Giovane in due lettere inviate a Tacito. Precursori dell’eruzione. Fenomeni sismici precursori si verificano negli anni e nei giorni che precedono l’eruzione. In particolare, Plinio il Giovane riporta l’accadimento di terremoti per diversi giorni prima dell’inizio dell’eruzione. L’eruzione. L’eruzione può essere divisa in tre fasi principali: una fase di apertura di breve durata, una seconda fase caratterizzata dalla formazione di una alta colonna eruttiva, dalla quale cadono lapilli e una fase finale caratterizzata dal succedersi di diverse correnti piroclastiche. Queste ultime sono misture di gas e particelle solide ad alta temperatura che scorrono al suolo per effetto della gravità e sono tra i fenomeni vulcanici più distruttivi.

“L’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.” dipinto di Pierre-Henri de Valenciennes (1813) conservato al musée des Augustins di Tolosa

Giorno 1. Durante la mattinata del primo giorno, un’esplosione nel cratere genera una nube di cenere che si espande a est del vulcano ma non raggiunge Pompei. Questa fase rappresenta l’apertura dell’eruzione. Ore 13: una colonna eruttiva comincia ad innalzarsi sul cratere raggiungendo decine di chilometri di altezza. Questa fase dura in totale circa 18-19 ore. Le eruzioni caratterizzate da questo tipo di fenomeni sono definite “Pliniane” a seguito della perfetta descrizione della forma della colonna eruttiva fatta da Plinio il Giovane. Egli la descrive come un albero di pino il cui tronco si espande nella parte alta in più rami. Ed in effetti le colonne eruttive sono formate da un “tronco”, che si innalza verticalmente in atmosfera, la cui parte sommitale si espande lateralmente in direzione del vento. Poco dopo l’inizio di questa fase e fino alle 20:00, pomici bianche cadono a Pompei accumulandosi sui tetti delle case e nelle strade. In questa fase la colonna eruttiva raggiunge un’altezza massima di 26 km. A partire dalle 20 e fino alle prime ore del mattino del secondo giorno, a causa di una variazione della composizione chimica del magma eruttato, il colore delle pomici varia dal bianco al grigio. In questa fase la colonna eruttiva si innalza ulteriormente raggiungendo un’altezza massima di 32 km. In totale, alla fine della fase Pliniana, lo spessore del deposito di pomici è 2,8 m anche se spessori maggiori (fino a 5 m) posso verificarsi nei vicoli, a causa dello scivolamento dei lapilli lungo le tettoie spioventi, o per il drenaggio delle pomici attraverso i compluvia e successivo accumulo negli impluvia all’interno delle case. L’accumulo di lapilli provoca il seppellimento del piano terra degli edifici e il crollo dei tetti uccidendo i Pompeiani che non avevano tentato la fuga e avevano cercato riparo nelle case. Collassi parziali della colonna eruttiva generano delle correnti piroclastiche, nella notte tra il primo e il secondo giorno dell’eruzione, che però non raggiungono Pompei.

I calchi delle vittime trovate nella Casa de Bracciale d’Oro a Pompei (foto parco archeologico pompei)

Giorno 2. Ore 7.30: Una prima corrente piroclastica penetra dentro Pompei sedimentando pochi centimetri di cenere immediatamente sopra le pomici grigie. Questa corrente non crea grandi danni. Tra le 7.30 e le 8 una nuova breve fase da caduta sedimenta un sottile deposito formato principalmente da frammenti di lava e pomici. Ore 8: Una seconda corrente piroclastica arriva in città. A differenza della precedente, questa corrente è estremamente energetica e violenta, interagisce con la struttura urbana, e segna la definitiva distruzione di Pompei. La parte bassa di questa corrente, ad alta concentrazione, viene incanalata e deflessa dai vicoli mentre la parte alta, più diluita e turbolenta, non risente degli ostacoli e scavalca gli edifici. La violenza dell’impatto di tale corrente piroclastica è testimoniata dagli ingenti danni che provoca. Essa è capace di abbattere pareti perpendicolari alla direzione di scorrimento, lasciando profonde e ampie brecce nei muri, talvolta danneggiando più pareti in sequenza. Questa corrente, inoltre, lascia dietro di sé una scia di morte uccidendo gli abitanti sopravvissuti alla fase di caduta dei lapilli. In alcuni casi, l’ultimo istante di vita delle vittime di questa corrente piroclastica, congelato dalla cenere, è arrivato fino a noi grazie alla tecnica dei calchi ideata da Giuseppe Fiorelli. Altre correnti piroclastiche si succedono nel corso del secondo giorno dell’eruzione. Esse contribuiscono a seppellire definitivamente una Pompei ormai già completamente distrutta.

Videogames, Tour Virtuali, App, video istallazioni e ricostruzioni 3D, il lancio della pagina

Videogames, Tour Virtuali, App, video istallazioni e ricostruzioni 3D, il lancio della pagina

LE APP. MANNapp, presentata da Gianluigi De Lucia di Artware, da due mesi è la app gratuita riservata ai visitatori del museo. “ArtWareCaronte” è scaricabile gratuitamente inquadrando un QR Code o attraverso app-store. I contenuti audiovisivi, anche inediti, sono nel segno dell’inclusività. Tra le novità anche la possibilità per i visitatori di interagire commentando in tempo reale. Ulteriore elemento di innovazione è rappresentato da Archimede, la Web App dedicata alla visualizzazione dei dati sui visitatori mediante modelli di Data Science e Machine Learning. APP extraMANN: l’app di mappatura collaborativa che promuove il protagonismo attivo delle persone nel racconto dei siti extraMANN e del patrimonio culturale della città di Napoli, illustrata da Ilaria Vitellio di Cityopensource coinvolge gli oltre 40 siti della rete Obvia-ExtraMANN.

LE APP. MANNapp, presentata da Gianluigi De Lucia di Artware, da due mesi è la app gratuita riservata ai visitatori del museo. “ArtWareCaronte” è scaricabile gratuitamente inquadrando un QR Code o attraverso app-store. I contenuti audiovisivi, anche inediti, sono nel segno dell’inclusività. Tra le novità anche la possibilità per i visitatori di interagire commentando in tempo reale. Ulteriore elemento di innovazione è rappresentato da Archimede, la Web App dedicata alla visualizzazione dei dati sui visitatori mediante modelli di Data Science e Machine Learning. APP extraMANN: l’app di mappatura collaborativa che promuove il protagonismo attivo delle persone nel racconto dei siti extraMANN e del patrimonio culturale della città di Napoli, illustrata da Ilaria Vitellio di Cityopensource coinvolge gli oltre 40 siti della rete Obvia-ExtraMANN.

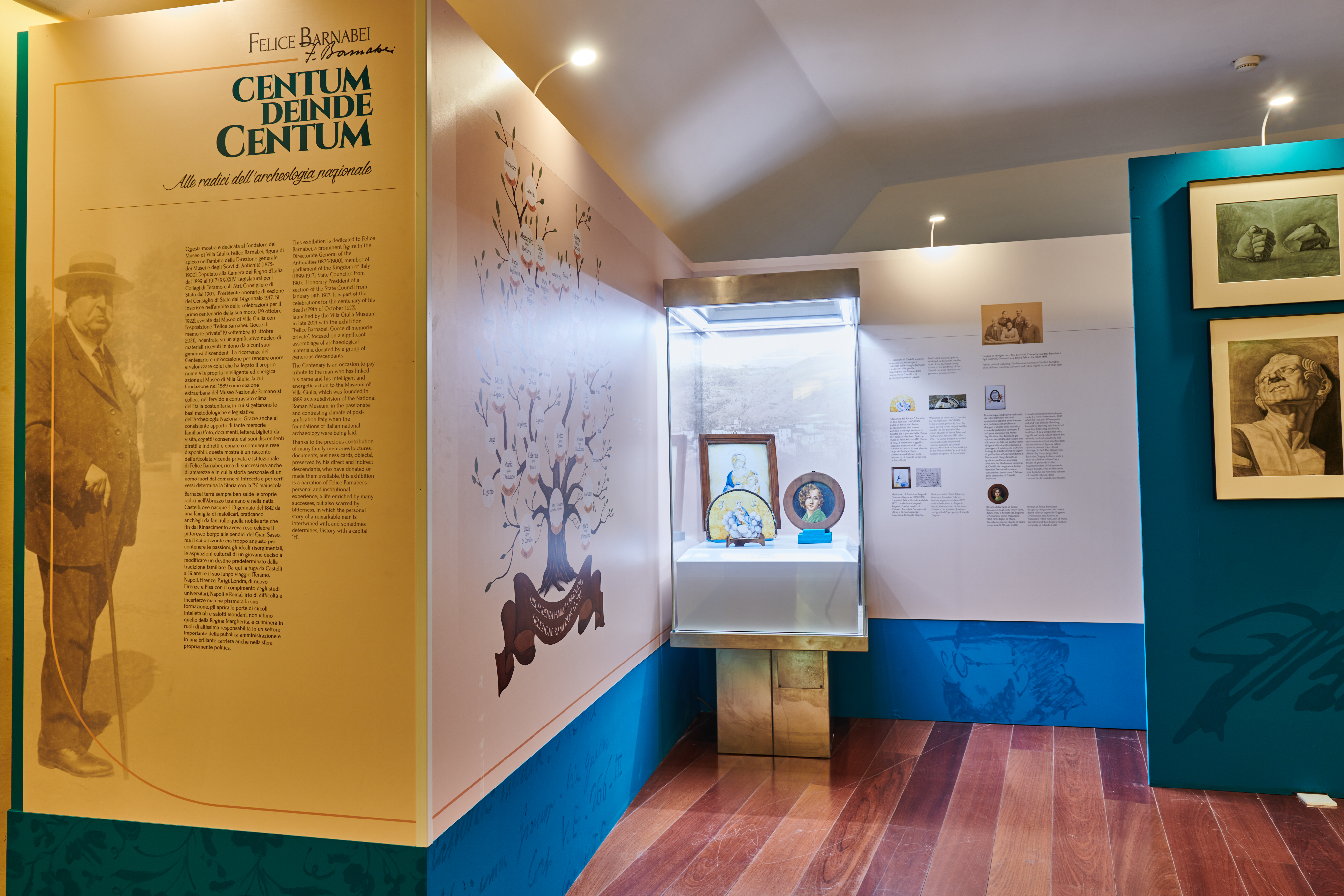

Il Collegio Romano rende omaggio a Felice Barnabei, cioè “a chi lo ha praticamente fondato, divenendo nel 1875 insieme a Giuseppe Fiorelli uno dei primi dipendenti di quella che sarebbe divenuta, cento anni dopo grazie a Spadolini, la sede del ministero della Cultura”, ricorda Valentino Nizzo. Non stupisce quindi che mercoledì 10 maggio 2023, nella sala Spadolini del Collegio Romano, si renda onore al “fondatore”, Felice Barnabei col convegno “La Tutela dell’Antichità: il ruolo e l’attività di Felice Barnabei”, dalle 10 alle 13. Per partecipare è obbligatorio accreditarsi inviando mail a:

Il Collegio Romano rende omaggio a Felice Barnabei, cioè “a chi lo ha praticamente fondato, divenendo nel 1875 insieme a Giuseppe Fiorelli uno dei primi dipendenti di quella che sarebbe divenuta, cento anni dopo grazie a Spadolini, la sede del ministero della Cultura”, ricorda Valentino Nizzo. Non stupisce quindi che mercoledì 10 maggio 2023, nella sala Spadolini del Collegio Romano, si renda onore al “fondatore”, Felice Barnabei col convegno “La Tutela dell’Antichità: il ruolo e l’attività di Felice Barnabei”, dalle 10 alle 13. Per partecipare è obbligatorio accreditarsi inviando mail a:

Dopo il Barnabei Day del 29 ottobre 2022 realizzato al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e dedicato alla sua impresa più ambiziosa, quella di raccogliere in un’unica sede le antichità che venivano alla luce al di fuori delle mura della Capitale e fondare, quindi, nel 1889 a Villa Giulia il museo nazionale Etrusco, con l’incontro del 10 maggio 2023 si vuole ricordare l’impegno profuso personalmente da Barnabei affinché i Musei diventassero non solo custodi della tutela ma anche luoghi di diffusione della conoscenza scientifica del nostro patrimonio culturale nel superiore interesse collettivo.

Dopo il Barnabei Day del 29 ottobre 2022 realizzato al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e dedicato alla sua impresa più ambiziosa, quella di raccogliere in un’unica sede le antichità che venivano alla luce al di fuori delle mura della Capitale e fondare, quindi, nel 1889 a Villa Giulia il museo nazionale Etrusco, con l’incontro del 10 maggio 2023 si vuole ricordare l’impegno profuso personalmente da Barnabei affinché i Musei diventassero non solo custodi della tutela ma anche luoghi di diffusione della conoscenza scientifica del nostro patrimonio culturale nel superiore interesse collettivo.

Commenti recenti