Roma. Nel giardino di Villa Caffarelli realizzata la replica del Colosso di Costantino, in scala 1:1, uno degli esempi più significativi della scultura romana tardo-antica, partendo dai frammenti conservati nel cortile di Palazzo dei Conservatori ai Musei Capitolini. Il sindaco Gualtieri: “A Roma stiamo cercando di recuperare le dimensioni dell’antichità e la nostra conoscenza e percezione dei capolavori del passato”

La riproduzione del Colosso di Costantino domina il giardino di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini (foto musei in comune)

Tra le opere più importanti dell’antichità, con i suoi 13 metri circa di altezza, la statua colossale di Costantino (IV secolo d.C.) è uno degli esempi più significativi della scultura romana tardo-antica. Dell’intera statua, riscoperta nel XV secolo presso la Basilica di Massenzio, oggi rimangono solo pochi monumentali frammenti marmorei, ospitati nel cortile di Palazzo dei Conservatori ai Musei Capitolini: testa, braccio destro, polso, mano destra, ginocchio destro, stinco destro, piede destro, piede sinistro. Da martedì 6 febbraio 2024 nel giardino di Villa Caffarelli è possibile ammirare, in tutta la sua imponenza, la straordinaria ricostruzione del Colosso in scala 1:1, risultato della collaborazione tra la sovrintendenza Capitolina, Fondazione Prada e Factum Foundation for Digital Technology in Preservation con la supervisione scientifica di Claudio Parisi Presicce, sovrintendente capitolino ai Beni Culturali.

I frammenti del Colosso di Costantino posizionati sulla ricostruzione digitale della statua ad opera di Factum Foundation (foto Irene Gaumé / Factum Foundation)

La replica del monumento è stata presentata al pubblico martedì 6 febbraio 2024 dal sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, dall’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor, dal sovrintendente Claudio Parisi Presicce, dal componente del Comitato di indirizzo di Fondazione Prada Salvatore Settis, e da Adam Lowe, della Factum Foundation for Digital Technology in Preservation. Il progetto è promosso da Roma Capitale, assessorato alla Cultura, sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e realizzato in collaborazione con Fondazione Prada che ha presentato per la prima volta l’opera a Milano dal 17 novembre 2022 al 27 febbraio 2023, in occasione della mostra “Recycling Beauty” a cura di Salvatore Settis e Anna Anguissola con Denise La Monica. “A Roma stiamo cercando di recuperare le dimensioni dell’antichità e la nostra conoscenza e percezione dei capolavori del passato, di cui conserviamo tracce e frammenti”, spiega il sindaco Roberto Gualtieri. “Lo abbiamo fatto poco tempo fa con il Museo della Forma Urbis, lo facciamo andando in profondità con gli scavi della Metropolitana, lo facciamo attraverso l’anastilosi della Basilica Ulpia e adesso rendendo fruibile da tutti questa statua colossale, sia per essere ammirata in sé, sia per essere una porta di accesso a quello scrigno di tesori che è il Colle Capitolino e che sono i Musei Capitolini. Voglio davvero ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa creazione e questa ricostruzione che contribuisce a farci comprendere meglio il passato e quindi a capire meglio chi siamo”.

La riproduzione del Colosso di Costantino domina il giardino di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini (foto musei in comune)

L’allestimento del Colosso a Villa Caffarelli. Il Giardino di Villa Caffarelli, dove orai la riproduzione integrata in scala 1:1 del Colosso di Costantino è allestita, insiste in parte sull’area occupata dal Tempio di Giove Ottimo Massimo, che un tempo ospitava la statua di Giove, la stessa forse da cui il Colosso fu ricavato o che comunque ne costituisce il modello di derivazione. I resti del tempio sono oggi visibili all’interno dell’Esedra di Marco Aurelio.

Terrecotte architettoniche dalla via Latina: la Triade Capitolina – Giove, Giunone, Minerva (inizi I secolo a.C.) conservata ai Musei Capitolini (foto zetema)

Il tempio fu dedicato nel 509 a.C. dal primo console della Repubblica, M. Horatius Pulvillus, alla triade capitolina: Giove, Giunone, Minerva. La prima statua di culto di Giove era in terracotta ed era opera dello scultore Vulca di Veio. Quest’ultima venne sostituita, nel 69 a.C., in occasione della ricostruzione promossa da Silla, con una nuova statua ispirata al celebre Zeus di Olimpia di Fidia: seduto in trono, il torso scoperto, un mantello a coprire le gambe. Dopo l’incendio dell’80 d.C., durante il regno dell’imperatore Tito, si intraprende un ulteriore rifacimento, concluso da Domiziano, suo fratello e successore. Anche in questo caso, le statue di culto di Giove, Giunone e Minerva furono sostituite. Per il Giove Capitolino il modello è sempre la statua di Fidia, riprodotta come acrolito in marmo. Del tempio di Domiziano si conserva ormai ben poco, ma la fastosa decorazione del frontone è documentata da un celebre rilievo storico oggi ai Musei Capitolini, proveniente da un monumento onorario di Marco Aurelio e raffigurante il sacrificio al tempio di Giove Capitolino. Tra il 217 e il 222 d.C., un fulmine danneggiò gravemente la statua di Giove. Tale evento potrebbe avere creato il presupposto per il suo riutilizzo per celebrare il nuovo imperatore Costantino agli inizi del IV secolo d.C. Quale che sia la statua rilavorata per la realizzazione del Colosso, Costantino si appropria comunque di uno dei simboli della religione romana per legittimare la sua ascesa al potere, collocandolo in una sede di grande significato: la basilica di Massenzio lungo la Via Sacra, l’ultimo monumento architettonico pubblico di carattere civile realizzato a Roma antica.

Il colosso di Costantino nel cortile dei musei Capitolini a Roma (foto graziano tavan)

Il Colosso di Costantino. Dalla fine del Quattrocento il cortile del Palazzo dei Conservatori ospita nove frammenti in marmo pario di una delle statue più imponenti di Roma antica, il Colosso di Costantino (306-337 d.C.), imperatore a cui si devono iniziative che avrebbero profondamente modificato l’Impero Romano: il riconoscimento ufficiale della religione cristiana (313 d.C.) e il trasferimento della capitale da Roma a Costantinopoli (326 d.C.). Il ritratto è rimasto senza una identità certa fino alla fine dell’Ottocento, quando fu correttamente identificato con l’imperatore Costantino. Successivi studi hanno permesso di riconoscere sicuri segni di rilavorazione, soprattutto in corrispondenza del mento e del sottogola, a indicare che il personaggio originariamente raffigurato avesse la barba. Il Colosso è dunque il risultato del riadattamento di una statua più antica. Secondo una recente ipotesi di lavoro si potrebbe trattare della statua di culto di Giove Ottimo Massimo, collocata all’interno del tempio a lui dedicato sul Campidoglio, il più importante della romanità. In ogni caso, essa, nota da diverse repliche o imitazioni, dovette costituire il modello per la realizzazione del Colosso di Costantino. Una delle sue riproduzioni più fedeli in formato ridotto, databile in età flavia (69-96 d.C.), è quella conservata oggi all’Ermitage di San Pietroburgo. La statua è un acrolito, con le parti nude realizzate in marmo, montate su una struttura portante rivestita da panneggi in bronzo dorato o in preziosi marmi colorati. Il dio, seduto in trono, è avvolto in un mantello che lascia scoperti il torso, le braccia e il ginocchio. Quest’ultimo è un motivo iconografico di tradizione omerica associato quasi esclusivamente all’immagine di Giove e successivamente degli imperatori, che ad essa si ispira come segno della devozione rivolta a loro dai sudditi. Con il ginocchio nudo, Giove si mostra su monete e medaglioni di epoca immediatamente pre-costantiniana, con dedica a Iuppiter Conservator. Nel 312 d.C., dopo la vittoria su Massenzio al Ponte Milvio, Costantino diventa il padrone assoluto della parte occidentale dell’impero e di Roma. A questi anni iniziali del suo regno risalirebbe la realizzazione del Colosso, che, nella sua fissità ieratica, costituisce una delle manifestazioni più impressionanti dell’arte costantiniana. La celebrazione dell’imperatore avviene dunque attraverso il reimpiego di una statua colossale già esistente, raffigurante un imperatore o una divinità, quale Giove Ottimo Massimo. Attraverso di essa Costantino si mostra come comes (compagno) degli dèi e la natura stessa del suo potere si manifesta come divina.

Basilica di Massenzio, navata settentrionale: il nicchione centrale, opposto al nuovo ingresso, fu dotato di un’ abside sul fondo, coperta da una semi-cupola e con le pareti arricchite da nicchie destinate ad ospitare statue su due ordini. Sul fondo dell’abside era realizzato un podio in muratura destinato ad ospitare il tribunal dei giudici (foto PArCo)

Le vicende dei frammenti. Il trasferimento della maggior parte dei frammenti del cortile del Palazzo dei Conservatori in Campidoglio risale al 1486. L’eccezionale scoperta avvenne in un edificio al tempo identificato con il Templum Pacis, correttamente riconosciuto, agli inizi dell’Ottocento, come la basilica eretta nel 308 d.C. da Massenzio lungo la Via Sacra, poi dedicata da Costantino dopo la vittoria del Ponte Milvio del 312 d.C. Un ulteriore frammento, rinvenuto nel 1951, è in procinto di essere trasferito dai depositi del parco archeologico del Colosseo al Campidoglio.

I bronzi del Laterano nell’esedra di Marco Aurelio ai musei Capitolini: la testa, la mano e il globo del colosso di Costantino (foto Zeno Colantoni)

Il carattere eccezionale del ritrovamento indusse ad acquisire i frammenti nel cortile del Palazzo, al tempo sede dei Conservatori, la più importante magistratura capitolina, che già ospitava il prezioso nucleo dei bronzi antichi, tra cui la celebre Lupa e i frammenti del colosso di Costantino in bronzo, donati al Popolo romano da papa Sisto IV nel 1471. L’evento è ricordato da un’importante iscrizione murata nel cortile del Palazzo dei Conservatori sormontata dagli stemmi del senato romano, di papa Innocenzo VIII (reg. 1484 – 1492) e del cardinale Raffaele Riario. Disegni e stampe realizzati sin dalla prima metà del Cinquecento costituiscono preziose testimonianze del modo in cui, nel corso dei secoli, sia mutato l’allestimento dei frammenti, ben presto divenuti simbolo stesso della maestà perduta e recuperata di Roma.

Ricostruzione del Colosso di Costantino: i rappresentanti di Factum Foundation, Sovrintendenza Capitolina e Fondazione Prada nel workshop di Factum Foundation (foto factum foundation)

Il progetto di ricostruzione della statua colossale di Costantino è partito da un importante lavoro di analisi archeologica, storica e funzionale dei frammenti, supportata dalla lettura delle fonti letterarie ed epigrafiche. I nove frammenti in marmo pario, attualmente conservati presso i Musei Capitolini, si pensava che appartenessero a una statua dell’imperatore Commodo e, data la loro eccezionale importanza, furono allestiti nel Palazzo dei Conservatori durante i lavori di ristrutturazione dello stesso eseguiti su progetto di Michelangelo tra il 1567 e il 1569. I frammenti sono stati identificati come ritratto colossale dell’imperatore Costantino solo alla fine dell’Ottocento. Lo studio archeologico dei frammenti ha permesso di ipotizzare che il Colosso fosse seduto e che fosse realizzato come acrolito, ovvero con le parti nude in marmo bianco e il panneggio in metallo o in stucco dorato. Secondo uno schema iconografico tipico del tempo, che assimilava l’imperatore alla divinità, Costantino è rappresentato come Giove con la parte superiore del corpo scoperta e il mantello adagiato sulla spalla; il braccio destro che impugna lo scettro ad asta lunga e la mano sinistra che sorregge il globo.

La ricostruzione del Colosso di Costantino a cura di Factum Foundation (foto factum foundation)

A fine marzo 2022 un team della Factum Foundation ha trascorso tre giorni nel cortile dei Musei Capitolini per scansionare i frammenti presenti con la tecnica della fotogrammetria. Ogni frammento è stato modellato in 3D e posizionato sul corpo digitale della statua creata utilizzando come esempio iconografico altre statue di culto di età imperiale in pose simili, tra cui la colossale statua di Giove (I secolo d.C.) conservata al Museo statale Ermitage di San Pietroburgo, probabilmente ispirata allo Zeus di Olimpia ad opera di Fidia e la grande copia in gesso della statua dell’imperatore Claudio, ritratto come Giove, allestita al Museo dell’Ara Pacis. I dati digitali sono stati stampati in 3D a grandezza naturale e usati per realizzare un calco in resina rinforzata. Per le copie facsimile dei frammenti, sul calco è stato adoperato uno stucco apposito, dipinto per suggerire l’effetto del marmo pario invecchiato dall’esposizione agli elementi; le parti ricostruite sono state realizzate in poliuretano, rinforzato da diversi strati di resina mista a polvere di marmo e mica per ottenere un effetto marmoreo bianco neutro. I panneggi e le parti in bronzo dorato sono stati realizzati in polistirene patinato in resina e polvere di bronzo, su cui è stata applicata foglia d’oro.

Un momento della ricostruzione del Colosso di Costantino nei giardini di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini a Roma (foto musei in comune)

La complessa operazione di ricostruzione realizzata da Factum ha tenuto conto di molteplici fattori: il tipo di marmo delle parti originali, i restauri e le aggiunte; i dettagli del panneggio mancante e l’aspetto del bronzo dorato di cui era composto; il rapporto tra la ricostruzione e i frammenti superstiti, le condizioni di questi e la loro esatta posizione. Dopo aver ultimato il modello 3D ad altissima risoluzione, si è poi proceduto con la ricostruzione materiale del Colosso. Il Colosso originale, alto circa 13 metri, aveva una struttura interna ipoteticamente fatta di mattoni, legno, elementi in metallo. Per la ricostruzione, Factum Foundation ha fatto ricorso a una struttura portante in alluminio, che ne permette il montaggio e lo smontaggio.

Suggestiva immagine della riproduzione del Colosso di Costantino nei giardini di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini a Roma (foto musei in comune)

Il risultato finale permette di ammirare, in una magnifica illusione, il Colosso nel suo complesso, in cui si distinguono visivamente le “ricuciture” tra le parti ri-materializzate e le copie dei frammenti originali presenti nel cortile di Palazzo dei Conservatori.

Pompei. Primi quattro video “Lungo le strade di Pompei” con sottotitoli in italiano per la massima inclusione alla fruizione del patrimonio. Ilaria Donati (CoopCulture) ci fa conoscere il Foro, l’Edificio di Eumachia, la Basilica e la Fullonica

Il Parco archeologico di Pompei in occasione della “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità” in programma il 3 dicembre 2020 aveva proposto una serie di iniziative per promuovere l’importanza dell’accesso al patrimonio culturale secondo i principi della massima inclusione di ciascun cittadino, senza limitazioni o distinzioni. Tra queste la rubrica “Lungo le strade di Pompei” , che settimanalmente illustra i principali edifici di Pompei, attraverso il racconto di una guida, con la collaborazione di CoopCulture nell’ambito delle attività didattiche del Parco. I video sono sottotitolati in italiano, con l’auspicio di rendere più immediata la comprensione alle persone con difficoltà uditive e garantire la massima inclusione di tutti i cittadini alla fruizione del patrimonio culturale. Ecco i primi quattro video: Ilaria Donati, guida di CoopCulture, ci accompagna a conoscere il Foro, l’Edificio di Eumachia, la Basilica, e la Fullonica.

Il Foro. “Siamo a Pompei, un sito che non ha bisogno di presentazioni”, spiega Ilaria Donati. “La conosciamo in tutto il mondo come la città romana seppellita dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Iniziamo la visita dal Foro, il luogo più importante della città, dove si svolgevano quelle attività civiche, di incontro, di scambio, politico, giudiziario e soprattutto commerciale e religioso. Su un lato corto c’è il Capitolium, infatti, il tempio più importante della città, dedicato alla triade capitolina: Giove, Giunone e Minerva, di cui erano esposte le statue. Questo ampio spazio rettangolare era posto sul crocevia di strade importantissime: verso Nord la via portava alle saline, verso Sud al porto. Qui si sviluppa il centro civico intorno al quale vi erano templi, come il tempio di Apollo e il già citato Capitolium al centro, e poi le botteghe, il Macellum, importante mercato con la rivendita del pesce, il tempio dedicato al culto imperiale e l’edificio di Eumachia, un edificio molto importante di cui parleremo nella prossima clip”.

L’Edificio di Eumachia. “L’edificio di Eumachia”, ricorda Ilaria Donati, “affacciava sul Foro. Eumachia era una sacerdotessa di Venere, come lei stessa dichiara nell’iscrizione che era sulla fronte dell’edificio; e lei stessa, a sue spese, e a nome del figlio, dedica questo luogo ai cittadini. Si tratta di una grande area rettangolare con un’abside sul fondo dove doveva essere la statua di culto dedicata alla Concordia cui questo luogo era dedicato. Alle spalle dell’esedra, dove era la statua di culto, vi era un criptoportico dove è stata ritrovata la statua di Eumachia, oggi conservata al museo Archeologico di Napoli. Il luogo era probabilmente un luogo di fiera. È stato ipotizzato che fosse il riferimento per i fullones, cioè coloro che trattavano i tessuti, li sgrassavano, li lavavano; e probabilmente questa corporazione aveva come riferimento cultuale Eumachia. All’ingresso dell’edificio si trova un piccolo ambiente con un pianerottolo sotto il quale era impostata una grande giara, un dolium, dentro il quale si ipotizzava si raccogliessero le urine che poi i fullones potevano utilizzare per i trattamenti dei tessuti. In realtà, molto probabilmente, leggendo Vitruvio, sappiamo che questo luogo si utilizzava per dare annunci al pubblico. Quindi l’araldo sedeva sul pianerottolo e sfruttava l’amplificazione data dalla giara per far sentire la propria voce e dare annunci. All’ingresso di questo edificio si trovavano nicchie con le rappresentazioni di Enea e Romolo e le relative iscrizioni che elogiavano le loro gesta: quindi qualcosa che aveva riferimento diretto alla città di Roma, al Portico di Ottavia, dove riscontriamo molte corrispondenze. L’ingresso è ancora decorato con uno splendido portale in marmo pentelico con un fregio a girali d’acanto, una decorazione di una natura abitata che dà il senso dell’età dell’oro e della vita che era celebrata proprio durante l’età augustea: non è un caso che questa decorazione abbia un diretto riferimento proprio nell’Ara Pacis a Roma”.

La Basilica. “Nell’angolo sud-occidentale del Foro”, riprende Ilaria Donati, “si apre un grande edificio detto Basilica. Il nome ci riporta alle nostre chiese, alle chiese paleocristiane, che proprio a questa tipologia di edificio romano si sono ispirate, cioè un grande ambiente diviso in navate da grandi colonne, come si vede bene anche a Pompei. La Basilica è il luogo dove i Romani discutevano le cause civili, quindi un tribunale. Il tribunale era nella parte superiore dell’edificio, mentre in quella inferiore c’era una grande piazza porticata, dove presumibilmente vi erano attività commerciali, scambi, incontri. Immaginiamoci questo luogo come tra i più brulicanti della città di Pompei. L’edificio è ancora decorato in primo stile. È qui che si conserva quello stile che è andato perduto nella maggior parte della città per effetto del terremoto del 62 d.C. che ha semidistrutto questa città e portato alla ristrutturazione di quasi tutti gli edifici. Invece qui il primo stile, con la sua finta incrostazione marmorea, si conserva. Si conserva anche un graffito, una piccola curiosità, di un lettore stanco che prende in giro i politici e dichiara: mi meraviglio muro che non sei caduto sotto il peso delle sciocchezze”.

La Fullonica. “La Fullonica”, spiega Ilaria Donati, “era la lavanderia di Pompei, che prende il nome dai Fullones, coloro che si occupavano di sbiancare e sgrassare i tessuti. Per questo una domus è stata trasformata dal proprietario Stephanus in una lavanderia. In che modo? L’impluvium, ovvero la vasca bassa che caratterizzava l’atrio delle case romane, è stato rialzato ed è diventato una vasca per lavare i panni. La parte superiore del tetto, che normalmente è a scivolo per la raccolta dell’acqua piovana, è stato chiuso ed è diventato una terrazza per asciugare i panni. L’oecus, la stanza del soggiorno, ha perso la sua funzione, ancorché elegantemente decorato ha cambiato la sua funzione, e il viridarium (il giardino), ovvero la parte posteriore della casa, è diventato il luogo dove c’erano le vasche per lasciar decantare e sgrassare i panni. Questa centralità della bottega, che si trova proprio nel cuore di via dell’Abbondanza, indica quanto fossero importanti le attività tessili, tra le quali anche le botteghe tintorie e le concerie, e quanto questa corporazione dei Fullones fosse importante per l’economia della città. Con l’idea di offrire ai visitatori un museo a cielo aperto, è stata riprodotta la cucina utilizzata dai Fullones. Vediamo il piano di cottura sul quale era la brace con le pentole poste sui treppiedi, ancora pentole appese alle pareti, e tutto quello che era necessario per cucinare un buon pranzo nei momenti di pausa dal lavoro”.

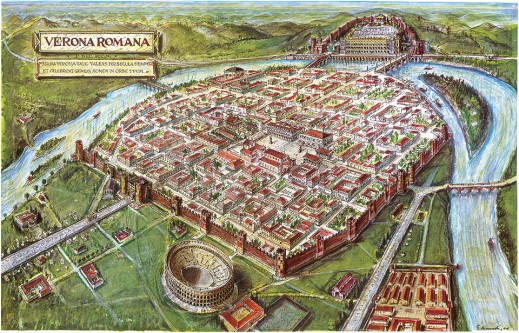

Verona romana: l’architettura segno del potere di Roma. A Verona Archeofilm incontro con Francesca Ghedini: “L’Arena alla sua costruzione era il più grande anfiteatro dell’impero”

Non solo film. La prima edizione di Verona Archeofilm, promossa da Archeologia Viva e dal Comune di Verona al teatro Ristori, con la direzione artistica di Dario Di Blasi, ha regalato al numeroso pubblico di appassionati presenti anche un interessante incontro culturale con Francesca Ghedini, professore emerito dell’università di Padova, archeologa classica, profonda conoscitrice di Ovidio. Intervistata dal direttore di Archeologia Viva, Piero Pruneti, Ghedini ha declinato sul caso Verona il tema del rapporto tra architettura e potere nel mondo romano. E a Verona, come sottolinea la professoressa, è possibile farlo perché “negli anni ha avuto eccellenti archeologi della soprintendenza che hanno ricercato, studiato, conservato e salvaguardato le notevoli testimonianze della Verona romana” (vedi https://archeologiavocidalpassato.com/2019/10/21/a-quarantanni-dalla-prima-esperienza-torna-a-verona-il-grande-cinema-archeologico-grazie-ad-archeologia-viva-con-verona-archeofilm-nove-titoli-e-lincontro-con-francesca-ghedini/).

Architettura e potere. “Roma ha creato un impero che è durato secoli: di certo la forza militare è stata fondamentale, ma non è stato il solo motivo che ha favorito la romanizzazione. Va considerata anche la grande attrattività: si poteva vivere meglio sotto i romani, che quando fondavano una città o ne conquistavano una portavano subito i servizi, a cominciare dalle fognature”. Quindi il primo segno di Roma si esprime con la scelta del luogo di fondazione di una colonia. E allora cerchiamo di capire meglio perché Verona è nata qui e non altrove. “Verona sorge qui perché c’è l’Adige e perché qui passa una importantissima via consolare, la via Postumia”, chiarisce Ghedini. “È vero che sul colle di San Pietro esiste già un nucleo abitato precedente, ma la città romana nasce all’interno dell’ansa dell’Adige perché in una posizione che le permette di avere tre quarti di città difesa naturalmente dal fiume, e perché di qui passa la via Postumia che, all’interno delle mura, superate le porte, diventa il decumano massimo, oggi rappresentato dall’asse corso Cavour – corso Porta Borsari”.

La situazione geo-politica. Siamo nel 148 a.C. In quel momento Roma è impegnata a Sud contro Cartagine (terza guerra punica, dal 149 al 146 a.C.), e a Est si sta espandendo verso il Mediterraneo orientale (dal 146 a.C. la Grecia diventa un protettorato romano). Entrambi i fronti sono sostenuti a Roma dal cosiddetto “partito del mare” che punta a fare di Roma una potenza navale nel Mediterraneo. Ma c’è anche il cosiddetto “partito degli agricoltori” che ovviamente ha i suoi interessi soprattutto in pianura Padana, dove la romanizzazione era iniziata con la fondazione della via Emilia tra il 189 e il 187 a.C. collegando Rimini (terminale della via Flaminia, 220 a.C., quindi con Roma) a Piacenza sul Po, che diventa il caposaldo romano in pianura padana. L’espansione di Roma a Nord continua con la fondazione di Aquileia nel 181 a.C., con sbocco nel Nord dell’Adriatico, quasi un punto nel nulla nell’estremo nord-est dell’Italia, in un territorio abitato da popolazioni non romane. Per difendere questo avamposto i Romani realizzano la via Postumia: è il 148 a.C. La strada collega i due porti settentrionali, a Ovest Genova, a Est Aquileia: una grande opera ingegneristica in territorio non romanizzato che prevede strutture invasive e la partizione del territorio. Una situazione vista dalle popolazioni locali come una penetrazione anche militare”.

Piazza delle Erbe a Verona occupa lo spazio del foro romano (da http://www.verona.net)

La fondazione di Verona: il Foro. “È su questa importante via consolare, strategica per i romani, che nasce Verona romana la quale ci ha restituito dei bellissimi segni del potere di Roma. Il primo segno del potere di Roma si manifesta con la realizzazione del foro (oggi piazza delle Erbe) all’incrocio tra la via Postumia (sull’asse Est-Ovest) e il cardo massimo (N-S). Ma cos’ha di speciale il foro di Verona? Qui si incontrano il momento e la celebrazione del sacro, della giustizia, dell’economia e della socialità intesa come incontro. Il foro veronese appare molto allungato (il lato corto è un terzo di quello lungo), discostandosi da quelle che sono le proporzioni canoniche codificate da Vitruvio, dove il lato corto è due terzi di quello lungo. Ciò dimostra che il foro non appartiene alla monumentalizzazione della città del primo periodo imperiale, ma la sua realizzazione è contemporanea alla deduzione della colonia repubblicana, in un sistema urbanistico dominato dal tempio sul lato corto settentrionale”.

Edificato nella seconda metà del I sec. a.C. sul lato settentrionale del Foro, il Capitolium era caratterizzato da un fronte largo 35 m (con tre file di sei colonne), tre celle e portici ai lati, ed era lungo circa 42 m. Su tre lati correva tutt’intorno al tempio un porticato che aveva anche la funzione di archivio. Lungo le sue pareti erano esposte numerose epigrafi e tavole in bronzo, delle quali si sono ritrovati solo frammenti: si trattava di leggi, decreti, liste di magistrati e imperatori, documenti catastali. A sostenere tutta questa struttura c’era un criptoportico (oggi recuperato dagli scavi della soprintendenza e visitabile nell’area archeologica di Corte Sgarzerie: proprio dopo l’incontro con la prof.ssa Francesca Ghedini, il Verona Archeofilm ha proposto il documentario di Davide Borra, di cui qui abbiamo visto il trailer). Il criptoportico si sviluppava per oltre 200 metri sotto il portico. Diviso in due navate larghe 4,5 m da una spina di archi retti da 78 pilastri in pietra e coperta da volte a botte, era debolmente illuminato da finestre “a strombo” affacciate sulla terrazza superiore. Il complesso rimase in vita fino al IV secolo, quando, per effetto dell’affermazione del cristianesimo e probabilmente per un incendio cadde in abbandono.

La ricostruzione del Capitolium di Verona e del triportico, dove erano collocate le tavole catastali

“L’impostazione del tempio a Giove Capitolino, rialzato rispetto al foro, imita il Campidoglio dell’Urbe dedicato alla Triade capitolina. E poi c’è il blocco centrale del foro che è un inno alla romanità – continua Ghedini -. È lì che sorge infatti il complesso curia/basilica, cioè i due luoghi deputati per eccellenza alla gestione della cosa pubblica e della giustizia. E più a Ovest si apre un’altra piazza dominata al centro da un tempio dedicato al culto imperiale. Questo lealismo e completa adesione dimostrano che i veronesi si sentivano romani. Assistiamo quindi a un fenomeno di autoromanizzazione: chiedono di sentirsi romani e diventano romani. Il complesso del foro romano ne è la prova”.

Gli edifici di spettacolo. “Senza sottovalutare il valore simbolico delle mura, che non rappresentano un limite invalicabile, ma piuttosto un segno di potere: la prolessi della grande Verona, di certo l’altra prova del potere e della civiltà di Roma sono gli edifici di spettacolo, cioè l’arena e il teatro, entrambi bellissimi, segno della civiltà romana, esempio del vivere quotidiano. Il teatro di Verona è romano, ma realizzato secondo la tecnica greca, cioè sfruttando il clivio naturale di un colle. A Verona non è una scelta casuale. Il colle di San Pietro permetteva di riprodurre il modello dei grandi santuari tardo-repubblicani. Perché il complesso del teatro si completava con il soprastante tempio della Fortuna Primigenia offrendo una fortissima adesione alla grande architettura romana. E poi c’è l’arena. L’anfiteatro veronese è da sempre considerato il terzo più grande dell’impero, dopo il Colosseo e quello di Capua. Ma se guardiamo la sequenza di realizzazione dei tre anfiteatri, notiamo che l’Arena di Verona (metri 152×123) risale all’epoca giulio-claudia, mentre il Colosseo (metri 187×155) alla successiva età flavia, e l’anfiteatro di Capua (metri 165×136), di fondazione più antica, è stato ampliato come lo conosciamo noi oggi solo nel II sec. d.C. Quindi, al momento della sua costruzione, l’Arena di Verona era l’anfiteatro più grande dell’impero”.

Commenti recenti