Veio (Roma). Nuova stagione di scoperte nel Parco archeologico con Etru e Sapienza università: realizzata la mappatura integrale dei cunicoli della città etrusca, un sistema sotterraneo complesso di gallerie, canali, cisterne e strutture idrauliche, grazie a nuove tecnologie e rover speciali

Veduta da drone dell’area del santuario del Portonaccio nel parco archeologico di Veio (Roma) (foto mic)

Una nuova stagione di scoperte nel Parco archeologico di Veio. Per la prima volta è stata realizzata la mappatura integrale dei cunicoli della città etrusca di Veio, un sistema sotterraneo complesso di gallerie, canali, cisterne e strutture idrauliche, esplorato grazie a tecnologie avanzate e rover progettati per operare in ambienti critici. Veio torna così al centro della ricerca archeologica italiana, dove innovazione, musei e università collaborano per far emergere – strato dopo strato – un patrimonio ancora tutto da scoprire. Il ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, sostiene la nuova stagione di ricerche nel parco archeologico di Veio attraverso la direzione generale Musei, affiancando il lavoro dei ricercatori impegnati nello studio e nella valorizzazione del Santuario del Portonaccio. “Il progetto di Veio”, afferma il direttore generale Musei Massimo Osanna, “si inserisce pienamente nell’azione che la direzione generale Musei sta portando avanti su tutto il territorio nazionale per sostenere programmi di ricerca nei nostri siti archeologici. Tornare a indagare il santuario del Portonaccio con scavi rigorosi e tecnologie d’avanguardia significa ampliare in modo decisivo la conoscenza di uno dei luoghi più significativi dell’Etruria. La mappatura dei cunicoli, resa possibile da metodologie non invasive e strumenti di ultima generazione, è una novità assoluta per questo sito e dimostra il valore della collaborazione tra musei, università e centri di ricerca”.

La nuova fase di attività si è aperta con la prima mappatura integrale dei cunicoli della città etrusca di Veio, un sistema sotterraneo articolato che comprende gallerie, strutture idrauliche, canali, cisterne, pozzi e la grande piscina sacra presso il tempio di Apollo. Il sostegno istituzionale si intreccia con il lavoro dei ricercatori, chiamati a rileggere un luogo dove la storia rimane viva sotto ogni strato di terra. Il 2025 ha segnato l’avvio della collaborazione tra il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e la cattedra di Etruscologia del dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza università di Roma per il progetto “Scavi e ricerche nel Parco archeologico di Veio”. La nuova fase di attività si concentra sul Santuario del Portonaccio, uno dei complessi sacri più rilevanti dell’Etruria antica. Le ricerche sono condotte con un approccio multidisciplinare: la direzione scientifica degli scavi è affidata a Luana Toniolo (museo nazionale Etrusco di Villa Giulia) e Laura Maria Michetti (Sapienza università di Roma), mentre la campagna di prospezioni geofisiche è coordinata dal dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e Telecomunicazioni della Sapienza. Un risultato di particolare rilievo riguarda la prima mappatura integrale dei cunicoli della città etrusca di Veio. Un team di ricercatori ha esplorato le gallerie sotterranee dell’antico abitato e dell’area santuariale utilizzando rover dotati di tecnologie avanzate, in grado di operare in spazi ristretti e complessi. Si tratta di strumenti già impiegati in ambito aerospaziale per l’esplorazione in ambienti critici, messi al servizio dello studio archeologico grazie a sistemi di navigazione e raccolta dati a distanza. “Ormai da un anno il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia gestisce l’area sacra di Portonaccio a Veio”, afferma la direttrice del Museo, Luana Toniolo. “Abbiamo da subito avviato progetti di valorizzazione e fruizione del Parco, ma soprattutto, in collaborazione con l’università La Sapienza e grazie al contributo della direzione generale Musei, abbiamo ripreso le indagini nell’area: scavi archeologici, ma anche ricerche che impiegano strumenti e metodologie completamente innovative come nell’importantissima e del tutto inedita mappatura dei cunicoli della città”.

La nuova fase di attività si è aperta con la prima mappatura integrale dei cunicoli della città etrusca di Veio, un sistema sotterraneo articolato che comprende gallerie, strutture idrauliche, canali, cisterne, pozzi e la grande piscina sacra presso il tempio di Apollo. Il sostegno istituzionale si intreccia con il lavoro dei ricercatori, chiamati a rileggere un luogo dove la storia rimane viva sotto ogni strato di terra. Il 2025 ha segnato l’avvio della collaborazione tra il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e la cattedra di Etruscologia del dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza università di Roma per il progetto “Scavi e ricerche nel Parco archeologico di Veio”. La nuova fase di attività si concentra sul Santuario del Portonaccio, uno dei complessi sacri più rilevanti dell’Etruria antica. Le ricerche sono condotte con un approccio multidisciplinare: la direzione scientifica degli scavi è affidata a Luana Toniolo (museo nazionale Etrusco di Villa Giulia) e Laura Maria Michetti (Sapienza università di Roma), mentre la campagna di prospezioni geofisiche è coordinata dal dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e Telecomunicazioni della Sapienza. Un risultato di particolare rilievo riguarda la prima mappatura integrale dei cunicoli della città etrusca di Veio. Un team di ricercatori ha esplorato le gallerie sotterranee dell’antico abitato e dell’area santuariale utilizzando rover dotati di tecnologie avanzate, in grado di operare in spazi ristretti e complessi. Si tratta di strumenti già impiegati in ambito aerospaziale per l’esplorazione in ambienti critici, messi al servizio dello studio archeologico grazie a sistemi di navigazione e raccolta dati a distanza. “Ormai da un anno il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia gestisce l’area sacra di Portonaccio a Veio”, afferma la direttrice del Museo, Luana Toniolo. “Abbiamo da subito avviato progetti di valorizzazione e fruizione del Parco, ma soprattutto, in collaborazione con l’università La Sapienza e grazie al contributo della direzione generale Musei, abbiamo ripreso le indagini nell’area: scavi archeologici, ma anche ricerche che impiegano strumenti e metodologie completamente innovative come nell’importantissima e del tutto inedita mappatura dei cunicoli della città”.

Il rover Magellano utilizzato per esplorare i cunicoli sotterranei del santuario del Portonaccio a Veio (Roma) (foto mic)

La nuova stagione di ricerche comprende anche la mappatura completa delle strutture idrauliche che attraversano il sottosuolo dell’area sacra, un sistema articolato di canali, cisterne e pozzi che collega il pianoro dei Campetti con la terrazza del Santuario di Portonaccio e la valle di Cannetaccio. Tra gli elementi più rilevanti figura la grande piscina sacra situata accanto al tempio di Apollo, testimonianza delle pratiche rituali etrusche e successivamente riutilizzata in età romana dopo la conquista di Veio (396 a.C.). Nel quadro delle tecnologie impiegate spicca il rover Magellano, progettato per l’esplorazione autonoma di ambienti sotterranei. Il veicolo utilizza un sistema di sospensioni ispirato all’architettura “rocker-bogie” sviluppata dalla NASA per i rover delle missioni marziane Spirit, Opportunity e Curiosity. Durante le operazioni, Magellano trasmette in tempo reale immagini e dati tramite un ponte radio, consentendo un monitoraggio costante delle aree esplorate dall’esterno dei cunicoli.

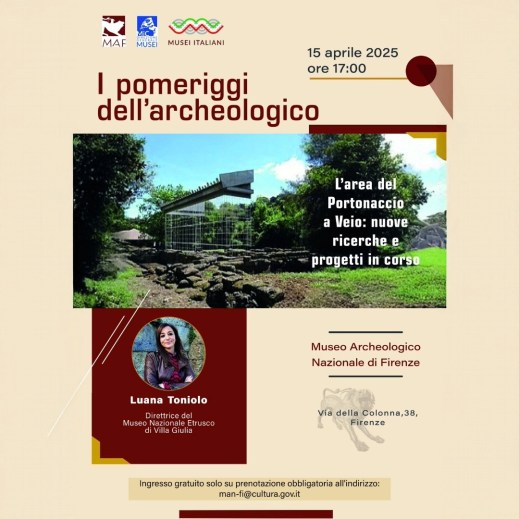

Firenze. Al museo Archeologico nazionale per “I pomeriggi dell’Archeologico” la conferenza “L’area del Portonaccio a Veio: nuove ricerche e progetti in corso” con Luana Toniolo, direttrice del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia

Al museo Archeologico nazionale di Firenze per gli incontri della rassegna “I pomeriggi dell’Archeologico” appuntamento martedì 15 aprile 2025, alle 17, con Luana Toniolo, direttrice del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, che presenta “L’area del Portonaccio a Veio: nuove ricerche e progetti in corso”, una conferenza dedicata all’area archeologica del tempio di Portonaccio a Veio, da poco passata in gestione al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, che conserva le evidenze di uno dei più importanti santuari del mondo etrusco. Saranno presentate le ricerche in corso, condotte in collaborazione con l’università di Roma La Sapienza, e i lavori che si stanno portando avanti nel santuario per renderlo un sito sempre più in grado di raccontare il suo grande passato. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo: man-fi@cultura.gov.it.

Luana Toniolo, direttrice del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e già direttrice regionale Musei nazionali Sardegna, ha svolto rilevanti attività al parco archeologico di Pompei occupandosi di allestimenti museali, mostre internazionali e attività di valorizzazione, ma anche di progetti di tutela, di restauro, di scavo e di coordinamento delle pubblicazioni scientifiche del Parco e dell’Ufficio Unesco. È membro della commissione della direzione generale Musei per lo sviluppo delle linee guida per gli allestimenti museali del Sistema Museale Nazionale e di un gruppo di lavoro per i progetti previsti dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Veio (Roma). Apertura straordinaria del parco archeologico (col santuario etrusco del Portonaccio) per tre domeniche con visite gratuite grazie ai volontari del Corpo di San Lazzaro

Quella di mercoledì 20 novembre 2024 è l’unica apertura (su prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: booking@csli-roma.eu) dedicata alle scuole del parco archeologico di Veio, all’interno del programma delle tre domeniche di apertura straordinaria al pubblico, annunciate dal museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato con l’ente regionale Parco di Veio e la collaborazione del Municipio XV di Roma Capitale. Appuntamento dunque per tutti, nelle domeniche del 10, 24 novembre e 8 dicembre, dalle 10 alle 16, per visitare il Parco liberamente con ingresso gratuito e senza prenotazione, grazie ai volontari del Corpo di San Lazzaro – gruppo Roma e Viterbo. Il parco archeologico di Veio, affidato al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia con l’ultima riforma del ministero della Cultura, è situato ai confini settentrionali della città metropolitana di Roma, all’interno dell’area naturale protetta del parco regionale di Veio. È possibile visitare il Santuario etrusco dell’Apollo (o santuario di Portonaccio, dal nome della località), che sorgeva subito al di fuori della città etrusca e che conobbe una lunga vita, dalla metà del VII secolo a.C. fino alla piena età romana (II secolo a.C.). Si tratta del più antico e del più notevole esempio di tempio tuscanico finora conosciuto, ornato originariamente da una splendida decorazione in terracotta policroma culminante sulla sommità del tetto in una serie di statue, tra le quali il celebre gruppo di Apollo ed Ercole, oggi esposto al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, insieme alle decorazioni architettoniche e a tutte le offerte rinvenute. È un luogo dal connubio perfetto fra natura e cultura, un ambiente paesaggistico ideale per escursioni e passeggiate dove scoprire un contesto archeologico straordinario.

Quella di mercoledì 20 novembre 2024 è l’unica apertura (su prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: booking@csli-roma.eu) dedicata alle scuole del parco archeologico di Veio, all’interno del programma delle tre domeniche di apertura straordinaria al pubblico, annunciate dal museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato con l’ente regionale Parco di Veio e la collaborazione del Municipio XV di Roma Capitale. Appuntamento dunque per tutti, nelle domeniche del 10, 24 novembre e 8 dicembre, dalle 10 alle 16, per visitare il Parco liberamente con ingresso gratuito e senza prenotazione, grazie ai volontari del Corpo di San Lazzaro – gruppo Roma e Viterbo. Il parco archeologico di Veio, affidato al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia con l’ultima riforma del ministero della Cultura, è situato ai confini settentrionali della città metropolitana di Roma, all’interno dell’area naturale protetta del parco regionale di Veio. È possibile visitare il Santuario etrusco dell’Apollo (o santuario di Portonaccio, dal nome della località), che sorgeva subito al di fuori della città etrusca e che conobbe una lunga vita, dalla metà del VII secolo a.C. fino alla piena età romana (II secolo a.C.). Si tratta del più antico e del più notevole esempio di tempio tuscanico finora conosciuto, ornato originariamente da una splendida decorazione in terracotta policroma culminante sulla sommità del tetto in una serie di statue, tra le quali il celebre gruppo di Apollo ed Ercole, oggi esposto al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, insieme alle decorazioni architettoniche e a tutte le offerte rinvenute. È un luogo dal connubio perfetto fra natura e cultura, un ambiente paesaggistico ideale per escursioni e passeggiate dove scoprire un contesto archeologico straordinario.

Roma. Il parco archeologico di Veio, ora sito del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, apre due domeniche: occasione per visitare il santuario etrusco di Apollo o del Portonaccio. Ingresso gratuito

Il santuario di Apollo o del Portonaccio nel parco archeologico di Veio (Roma) (foto mic)

Due aperture domenicali del parco archeologico di Veio, che con il Decreto 53/2024 di riorganizzazione dei musei statali del ministero della Cultura, è diventato uno dei siti del museo nazionale Etrusco di Villa Giulia. Due occasioni per visitare l’area archeologica ai confini settentrionali della città metropolitana di Roma, all’interno dell’area naturale protetta del Parco Regionale di Veio, dichiara sin dalla sua ubicazione lo stretto legame che storicamente caratterizzò i rapporti tra la grande città etrusca e Roma. Appuntamento domenica 23 giugno 2024 e domenica 7 luglio 2024, dalle 10 alle 16. L’ingresso al Parco nelle giornate di apertura è libero e gratuito, grazie anche al protocollo d’intesa stipulato dal Parco di Veio con il Corpo di San Lazzaro – Gruppo Roma e Viterbo.

L’area archeologica di Veio con il santuario del Portonaccio in una veduta dall’alto (foto mic)

Tra le evidenze archeologiche che si riferiscono all’insediamento dell’antica Veio, il Santuario etrusco dell’Apollo (o santuario di Portonaccio, dal nome della località), situato nelle vicinanze della Mola di Isola Farnese, rappresenta per visitatori ed escursionisti il tradizionale punto di accesso ai percorsi che attraversano la parte sud del Parco regionale e si trova tutt’oggi immerso in un contesto paesaggistico di forte suggestione, connotato dagli elementi naturali che anche in antico caratterizzavano il luogo. Tra i più monumentali e venerati d’Etruria, il santuario sorgeva subito al di fuori della città e conobbe una lunga fase di frequentazione, dalla metà del VII secolo a.C. fino alla piena età romana (II secolo a.C.). Indagato a partire dal 1916, quando si rinvennero le celebri statue in terracotta di Apollo, Hermes ed Eracle che decoravano il tetto del tempio arcaico (fine VI sec. a.C.), il santuario si articola in due nuclei principali: a est vi è l’area con l’altare dedicato a Menerva, mentre a ovest si innalza il tempio a tre celle dalla ricchissima decorazione architettonica, oggi evocato dalla ricostruzione realizzata nei primi anni Novanta su progetto dell’architetto Ceschi.

Roma. Il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia lancia il progetto “Un anno con gli dei etruschi”: ogni mese un approfondimento su una divinità con l’invito a scoprirla in museo. Per luglio il focus è sulla dea Menerva, la guerriera protettrice dei giovani

Nuovo mese e nuova divinità in un anno con gli dei etruschi: uno da scoprire per ogni mese dell’anno. Il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia ha deciso di ritmare il 2023 con il racconto degli dei etruschi. Sul sito del museo è stato inserito un approfondimento dedicato alle divinità venerate dagli Etruschi, una per ciascun mese dell’anno: dodici narrazioni curate dall’archeologa Vittoria Lecce che a gennaio sono partite con Culsans, il guardiano delle porte e dei cicli temporali; seguite a febbraio con Fufluns, il Dioniso greco; a marzo con Laran, il dio guerriero; ad aprile con Turan, la dea dell’amore; a maggio con Tinia, il dio della Luce; a giugno con Uni, la sposa di Tinia (vedi Roma. Il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia lancia il progetto “Un anno con gli dei etruschi”: ogni mese un approfondimento su una divinità con l’invito a scoprirla in museo. Per giugno il focus è sulla dea Uni, la sposa di Tinia | archeologiavocidalpassato). Per luglio il focus è sulla dea Menerva, la guerriera protettrice dei giovani.

Nuovo mese e nuova divinità in un anno con gli dei etruschi: uno da scoprire per ogni mese dell’anno. Il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia ha deciso di ritmare il 2023 con il racconto degli dei etruschi. Sul sito del museo è stato inserito un approfondimento dedicato alle divinità venerate dagli Etruschi, una per ciascun mese dell’anno: dodici narrazioni curate dall’archeologa Vittoria Lecce che a gennaio sono partite con Culsans, il guardiano delle porte e dei cicli temporali; seguite a febbraio con Fufluns, il Dioniso greco; a marzo con Laran, il dio guerriero; ad aprile con Turan, la dea dell’amore; a maggio con Tinia, il dio della Luce; a giugno con Uni, la sposa di Tinia (vedi Roma. Il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia lancia il progetto “Un anno con gli dei etruschi”: ogni mese un approfondimento su una divinità con l’invito a scoprirla in museo. Per giugno il focus è sulla dea Uni, la sposa di Tinia | archeologiavocidalpassato). Per luglio il focus è sulla dea Menerva, la guerriera protettrice dei giovani.

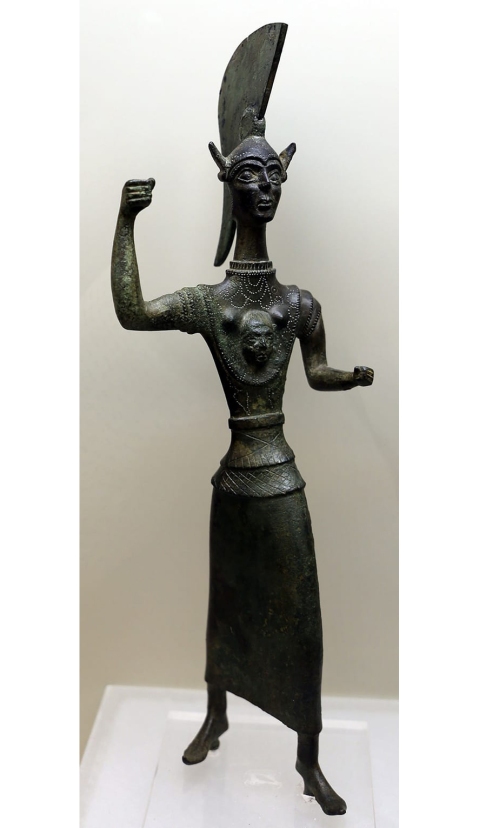

Statuetta votiva in bronzo di Minerva armata, produzione umbra (Maestro Fiesole, 425-400 a.C.), parte della Collezione Kircheriana, conservata al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia (foto etru)

LUGLIO E LA DEA MENERVA. Menerva era senza dubbio una delle divinità principali degli Etruschi, presto identificata con la Atena dei Greci. Una dea con lo stesso nome (Minerva) era venerata anche dai Romani e da altri popoli di lingua latina. Il significato del nome sembra legato alla divinazione: secondo le fonti latine, infatti, il verbo “promenervare” significava “avvertire in anticipo”. Menerva è rappresentata come Atena: una giovane donna abbigliata con lunghe tuniche e mantelli eleganti e sobri, che impugna una lancia e indossa un elmo e l’ègida (una particolare armatura di pelle di capra, spesso decorata con serpenti, sulla quale spicca la testa della Gorgone Medusa, che pietrificava i nemici con lo sguardo).

Gruppo votivo di Minerva e Ercole, terracotta plasmata a mano e dipinta (500 a.C.) dal santuario di Portonaccio di Veio, conservato al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia (foto etru)

Gli Etruschi, ispirati dai miti greci, ritenevano Menerva nata direttamente dalla testa di Tinia, il padre degli dei, e la consideravano protettrice dell’arte della guerra e degli eroi particolarmente valorosi, ai quali poteva offrire aiuto nelle loro imprese. Non a caso Menerva/Atena è spesso raffigurata insieme a Ercole: di solito lo assiste nelle sue celebri fatiche o lo guida sull’Olimpo per essere accolto fra gli dei.

Altorilievo dal frontone posteriore del Tempio A di Pyrgi (Santa Severa) con episodi del mito dei Sette contro Tebe: Zeus (al centro) fulmina Capaneo mentre Atena (a sinistra) si allontana alla vista di Tideo che morde il cranio di Melanippo (in basso), terracotta plasmata a mano e dipinta (470-460 a.C.) conservato al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia (foto etru)

La dea però non approvava la brutalità: l’altorilievo di Pyrgi mostra Atena che abbandona disgustata il guerriero greco Tideo, al quale stava per donare l’immortalità, perché ha ceduto alla ferocia e ha morso il cranio del suo nemico Melanippo.

Statue votive dal santuario in località Portonaccio a Veio, terracotta plasmata a mano e dipinta, V secolo a.C. circa, conservate al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma. Le statue di ragazzi e fanciulle venivano offerte dalle famiglie aristocratiche in occasione, rispettivamente, del raggiungimento della maggiore età e del matrimonio dei giovani

Esistevano certamente dei miti di origine etrusca legati a Menerva, ma finora sembrano documentati solo da poche scene, incise su specchi in bronzo e difficili da interpretare in mancanza di fonti letterarie dirette. In particolare, alcune immagini mostrano uno stretto rapporto della dea con diverse figure infantili (definite “Epiur” e “Maris”) e forse potrebbero alludere al legame che esisteva fra questa divinità e l’allevamento dei bambini / la crescita delle nuove generazioni. Le offerte rinvenute in alcuni santuari, infatti, indicano che Menerva era incaricata di proteggere i bambini e i ragazzi e che svolgeva un ruolo importante nei riti di passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Questo aspetto del culto è evidente ad esempio nel santuario di Portonaccio a Veio, uno dei più ricchi e importanti dell’Etruria, che ospitava un altare e un tempietto dedicati a Menerva e dove avevano luogo i riti di passaggio dei giovani venienti. Gli Etruschi si affidavano alla dea anche per conoscere il futuro: la presenza di un oracolo è infatti documentata in diversi santuari, ad esempio a Veio-Portonaccio e a Punta della Vipera (attuale Santa Marinella).

Etruria meridionale. Apre il santuario del Portonaccio di Veio (VII-V sec. a.C.), tra i più antichi e venerati d’Italia: pronto a ospitare anche i pellegrini della via Francigena diretto al Giubileo della Misericordia a Roma

Era tra i santuari più antichi e venerati d’Italia. L’area sacra dedicata a Menerva/Minerva, oggi nota come santuario del Portonaccio, sorgeva immediatamente fuori la città di Veio, in Etruria meridionale, su un ripiano tufaceo non vasto, a picco sul fosso della Mola. Era attraversato in tutta la sua lunghezza dalla via che conduceva dalla città di Veio al litorale tirrenico e alle famose saline veienti, il cui tracciato fu ricalcato in epoca romana dalla strada basolata ancora in parte conservata. E nel Medioevo il sito, dove nel frattempo era sorto il borgo di Isola Farnese, fu interessato dal passaggio della via Francigena, percorsa dai pellegrini che da Canterbury, in Inghilterra, attraverso la Francia e le Alpi raggiungevano la città eterna, Roma. E proprio per consentire una visita del santuario del Portonaccio ai numerosi pellegrini dei nostri giorni – che lungo la via Francigena raggiungeranno Roma per il Giubileo straordinario della Misericordia -, riapre l’area archeologica di Veio secondo i nuovi orari: martedì, mercoledì, venerdì, domenica e festivi dalle 8 alle 14; giovedì e sabato dalle 8 alle 16. Il biglietto intero avrà il costo di 2 euro, quello ridotto di 1 euro.

Il santuario è il risultato di una complessa vicenda, sia edilizia che cultuale, risalente ai primi decenni del VII secolo a.C., che raggiunge l’assetto finale intorno alla metà del V secolo a.C. La costruzione del tempio, voluta certamente dal re tiranno della città, sostituì precedenti strutture risalenti alla seconda metà del VII secolo a.C.: una sorta di casa-torre con vano di base seminterrato, adibita ad abitazione degli addetti al santuario, e successivamente (verso il 530 a.C.) una residenza riccamente ornata da fregi fittili raffiguranti, tra l’altro, l’apoteosi di Ercole. Il nucleo più antico, situato all’estremità orientale del ripiano, era legato al culto della dea Menerva, la latina Minerva, venerata sia nel suo aspetto oracolare che in quello di protettrice dei giovani e del loro ingresso nella comunità. In onore della dea, ricordata da iscrizioni votive accanto ad altre divinità (Rath=Apollo; Aritimi=Diana; Turan=Venere). Verso il 540-530 a.C., al posto di più antiche strutture murarie, furono eretti un tempietto a semplice cella con relativo grande muro di sostruzione del ripiano tufaceo costruito per regolarizzare la sommità del dirupo, un altare quadrato con bothros (fossa dei sacrifici), un portico e una gradinata di accesso dalla strada. Numerosi e pregiati gli ex voto in avorio, in bronzo, oltre a particolari ceramiche in bucchero, tra i quali spiccano quelli con dediche di personaggi importanti come Tolumnius, Vibenna, venuti da città lontane (Vulci, Castro, Orvieto) attirati dalla fama dell’oracolo di Menerva. Eccezionale lo splendido donario in terracotta policroma raffigurante l’apoteosi di Ercole, introdotto tra gli dei dell’Olimpo dalla sua protettrice Minerva, eseguito verso il 500 a.C. Nella parte occidentale del santuario fu eretto verso il 510 a.C. il tempio a tre celle di tipo tuscanico ornato dall’eccezionale apparato decorativo in terracotta policroma di cui facevano parte nel gruppo delle statue acroteriali, quelle di Apollo ed Ercole. Il tempio fu affiancato da una grande piscina, alimentata da un apposito cunicolo e da un vasto recinto retrostante che racchiudeva un bosco sacro. Il culto era quello di Apollo/Rath nel suo aspetto oracolare profetico ispirato al modello delfico, al quale si collegavano i riti di purificazione. Associato ad Apollo era Ercole, l’eroe divinizzato caro ai tiranni, e forse Giove/Tina, la cui immagine dovremmo supporre sul fastigio dell’edificio templare.

Oggi il tempio è visibile nella sua ricostruzione dalla sagoma dell’edificio sino al tetto, compresi altri particolari tra cui le decorazioni architettoniche e una statua di Apollo di 12 metri di altezza. Dall’ingresso degli scavi si giunge al santuario percorrendo un breve ma suggestivo tratto di basolato romano immerso nel verde. “Dalle iscrizioni”, spiegano gli archeologi, “sappiamo che il complesso templare era dedicato alla dea Minerva, ma è generalmente noto come santuario “di Apollo” per la bellissima statua fittile acroteriale (destinata a decorare il vertice del frontone del tempio) rappresentante il dio, attualmente conservata al museo nazionale di Villa Giulia”. Il santuario si componeva del tempio vero e proprio, di una piscina annessa, servita da una serie di cunicoli sotterranei, alcuni dei quali ancora ben visibili, e di una piazza, che a Est terminava in una larga piattaforma quadrangolare. In età post-classica nella collina furono aperte cave per ottenere materiale da costruzione le quali hanno provocato il collasso dell’area centrale del complesso; le strutture sono state quindi raccolte blocco per blocco dal fondo della cava e restaurate nella forma attuale.

“Il restauro del tempio”, continuano gli archeologi, “ha ricreato con una struttura leggerissima e affatto invasiva quelle che dovevano essere le dimensioni del tempio, consentendo una chiara comprensione della struttura ed anche della localizzazione delle decorazioni. Il ricchissimo corredo fittile, datato alle fine del VI sec. a.C. era composto di lastre di rivestimento, di affreschi su terracotta per le pareti della cella, di antefisse (ornamento in terracotta dei tetti degli edifici antichi, posto alle estremità delle tegole convesse) a testa gorgonica e a testa di menade, e soprattutto di bellissimi gruppi acroteriali, tra i quali il più famoso è sicuramente l’Apollo. Gli acroteri che decoravano il columen (trave centrale) del tetto a doppio spiovente del tempio, come anche le antefisse, sono tutte opere attribuibili ad un’unica bottega, probabilmente quella del famoso artista Vulca, noto dalle fonti latine come artista attivo a Roma nella decorazione del grande tempio di Giove Capitolino, voluto dal re etrusco Tarquinio il Superbo ed inaugurato nel 509 a.C.”. Soddisfatto Daniele Torquati, presidente del XV Municipio di Roma: “Ringrazio a nome dei cittadini del Municipio tutti gli attori che hanno voluto, portato avanti e ottenuto la valorizzazione dell’area archeologica di Veio, traguardo importante per residenti, visitatori e pellegrini in vista del Giubileo della Misericordia”.

Commenti recenti